Den Duft dieser Maiglckchen schicke ich zu Dir. Es sind die Lieblingsblumen der Erzhlerin dieser Chronik, Ruth Boerner.

Ich habe ihn ganz klar in meiner Nase.

So wie Marcel Proust in seiner "Suche nach der vergangenen Zeit", kommen bei mir immer Erinnerungsszenen hoch, wenn ich einen bestimmten Geruch atme, ein bestimmtes Bild sehe.

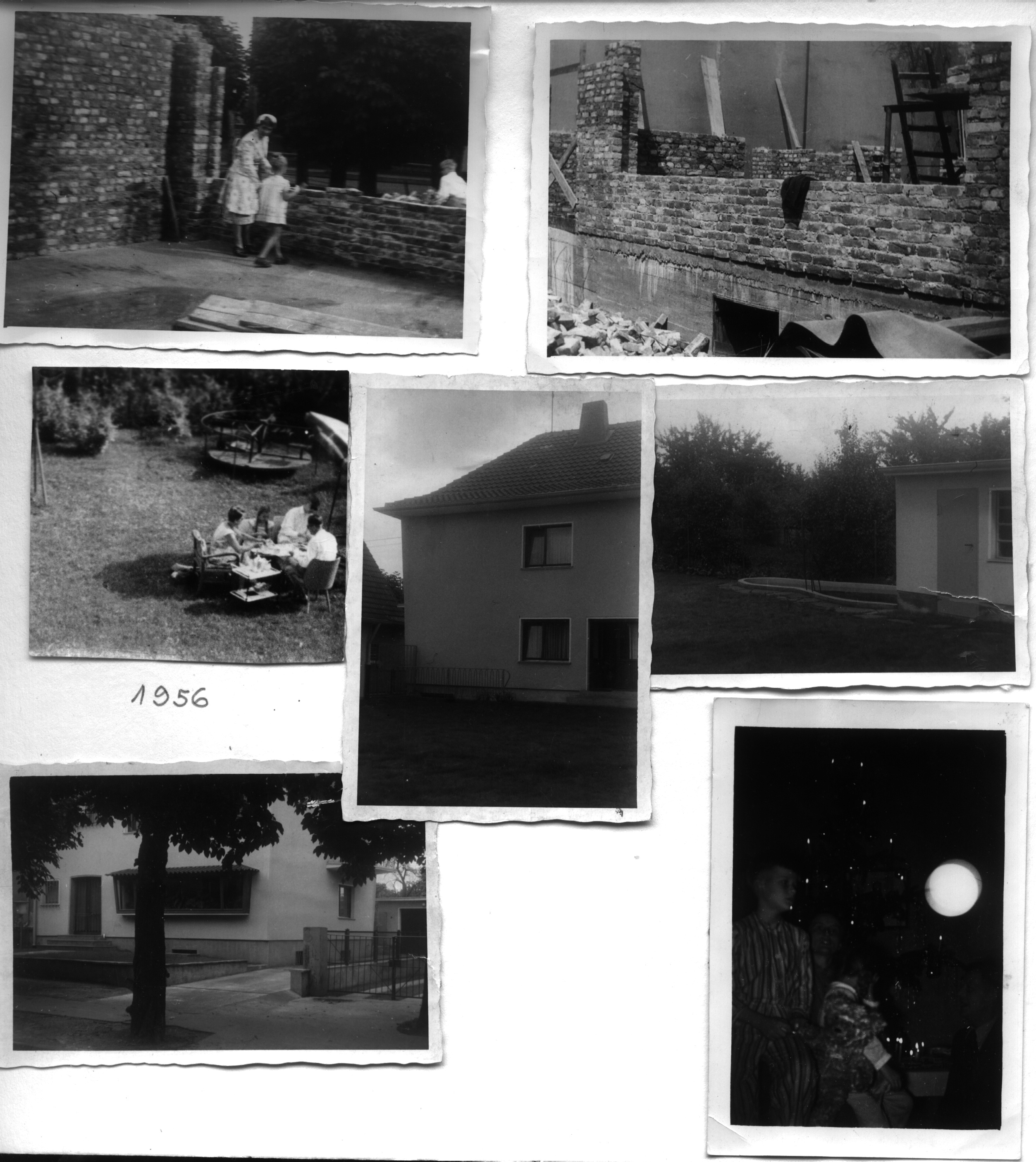

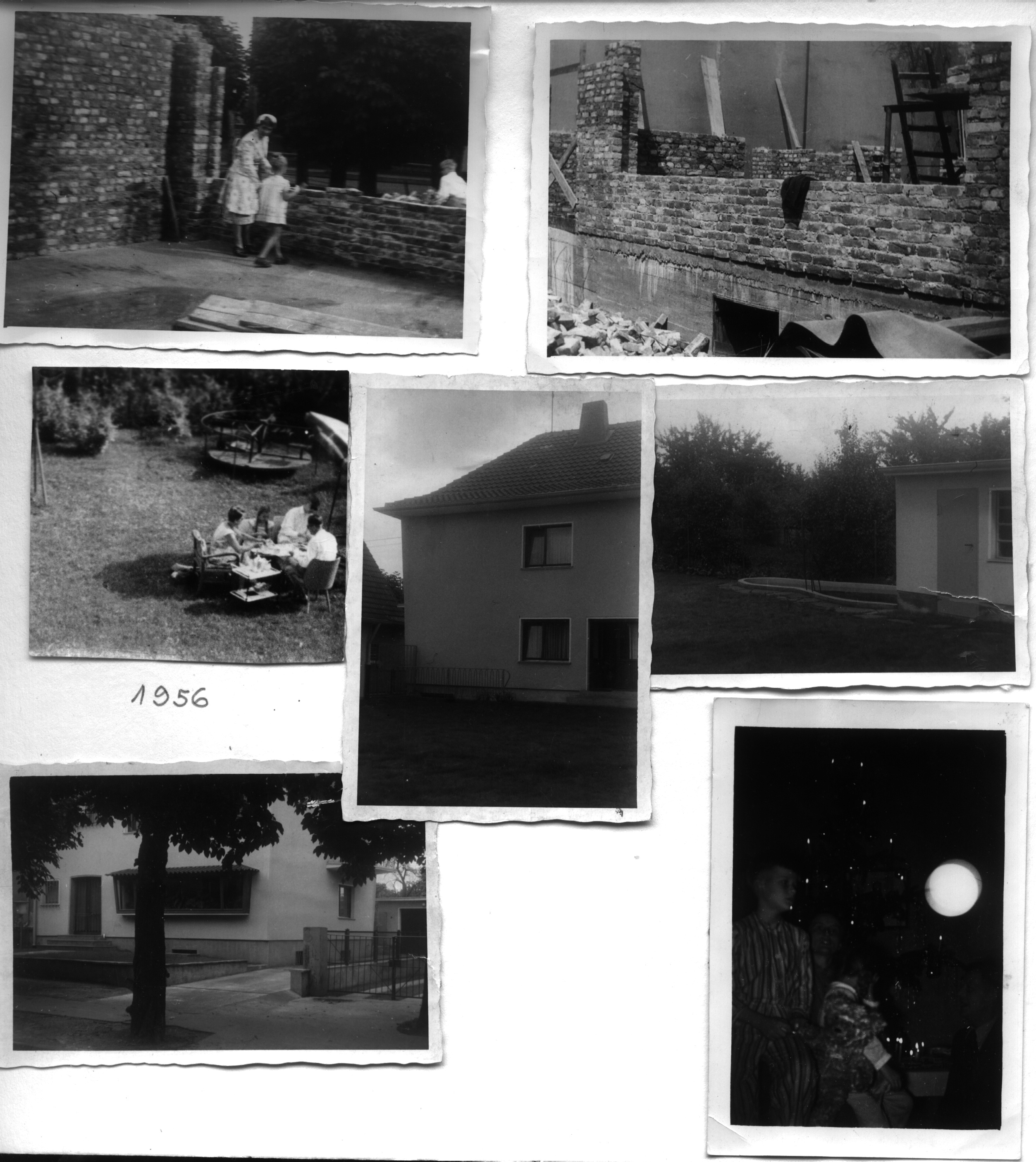

Es gibt hier ein weisses, modernes Haus am Eingang zum Friedhof. Mit einem sehr gro§en Garten und im Sommer mit einem Schwimmbecken darin. Jedesmal, wenn ich daran vorbeikomme, blitzen die Bilder aus Brhl in mir auf.

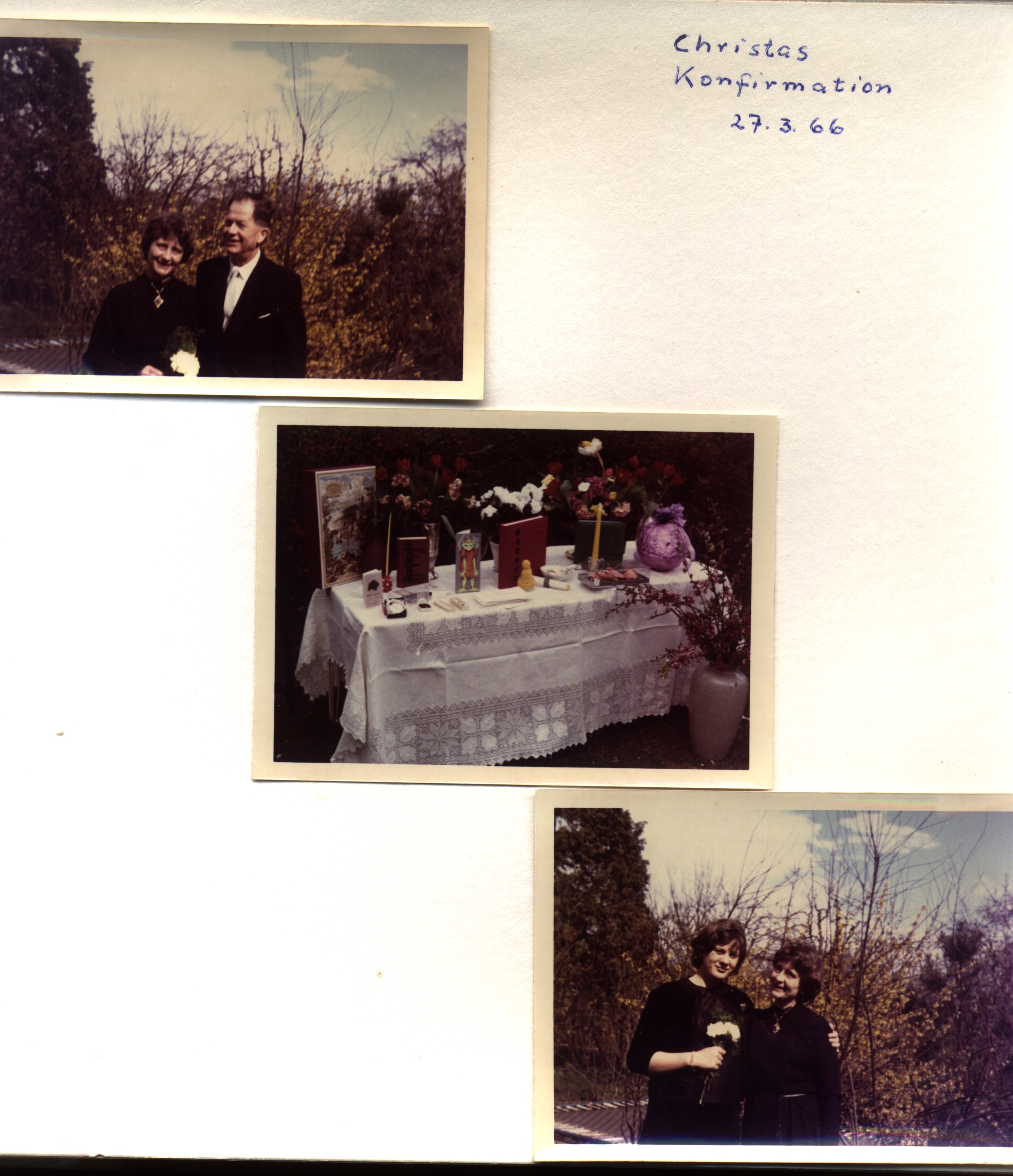

Christa Gruber, 15.5.2024

Vorwort: Ida Gruber !

Sie knnte durchaus in unsere Jetztzeit (d.h. in die Mitte des 20. Jhds.) gepa§t haben: sie war selbstkritisch und nahm sich daher auch das Recht, andere und anderes zu kritisieren. Sie gab Vorteile auf um einer guten Sache willen, von der sie berzeugt war. Unterwerfung gab es fr sie, jedoch nur mit Wertma§stben.

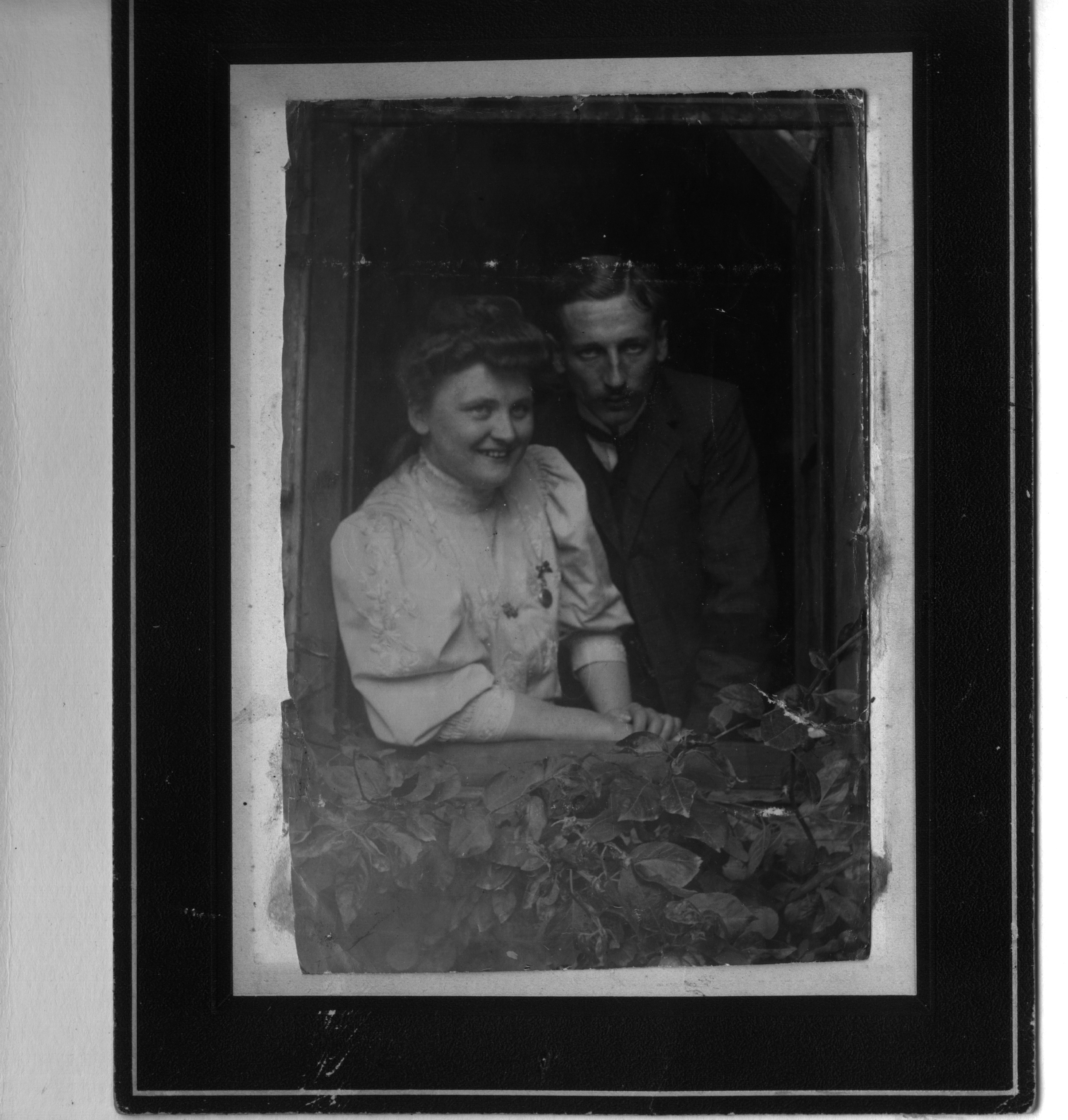

Als ihr Don Juan in Form des Alexander Gruber gegenbertrat, - schwarzgelockt, dunkelugig, 1,85 m gro§, stand ihr Entschlu§ fest: den oder keinen. Umwerfend war sein badischer Dialekt, gemessen am mitteldeutschen der Ida.

"Einen Auslnder heirat meine Tochter nicht!" Das war damals um jeden Preis gltiges Verdikt des Vaters. "Auslnder ist er nicht," verbesserte Ida ohne Respekt und ohne den Willen zur Unterordnung. Sie heiratete ohne Familiensegen Alexander Gruber, ihre gro§e Liebe, und kehrte dem Elternhaus den Rcken.

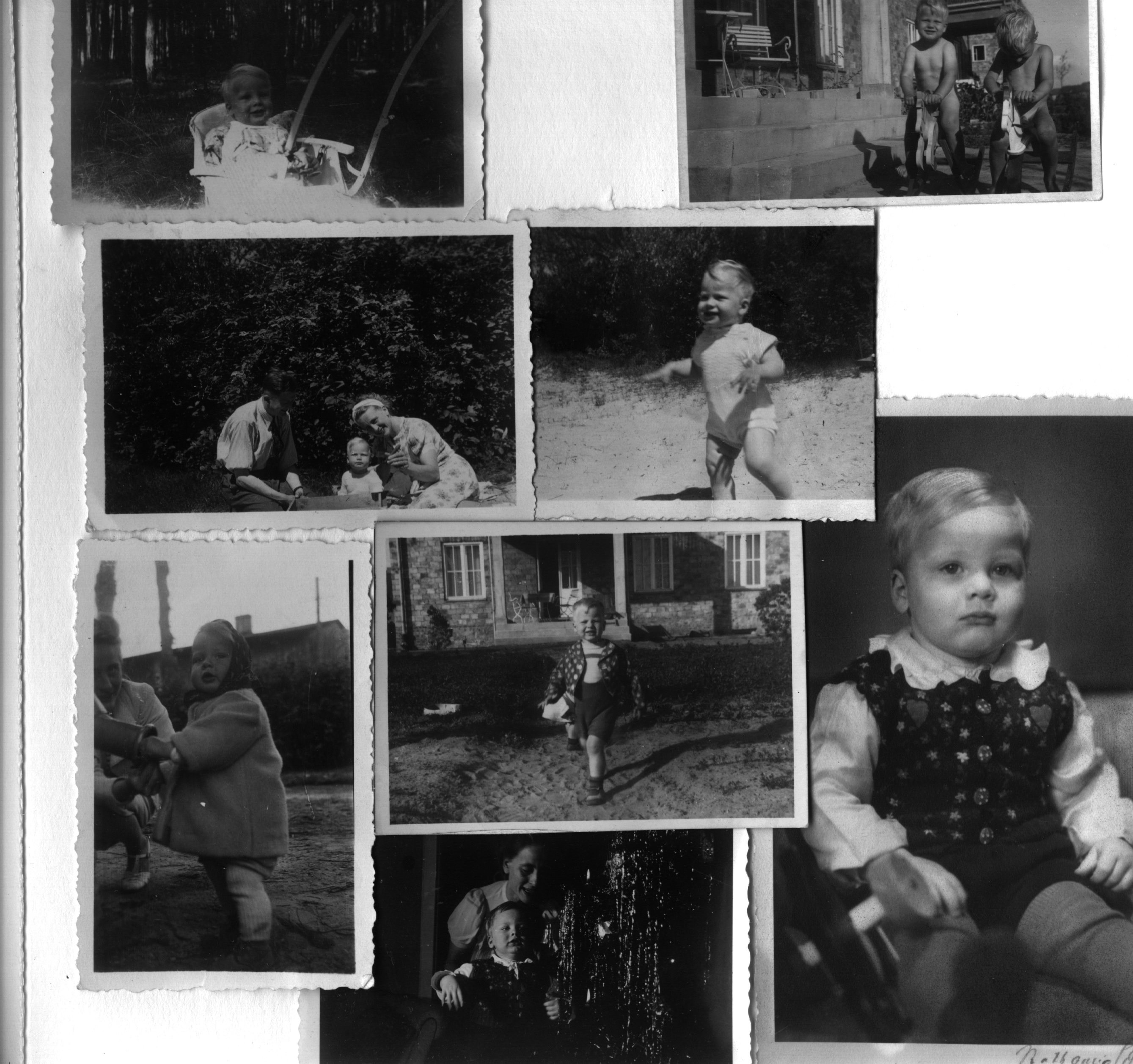

Zunchst kam die dunkelgelockte Tochter Ruth zur Welt, dann der blonde Hans.

Der erste Weltkrieg zerschlug das Familienglck. Alexander wurde eingezogen. Ida kehrte, obwohl sie darum bat, nicht in ihr Elternhaus zurck. Man hatte ihr nicht verziehen, ohne elterlichen Segen geheiratet zu haben. Als sie dann kurzentschlossen ihr Schicksal in die eigene Hand nahm und berufsttig wurde, -damals fast eine Schande, - als sie sehr erfolgreich wurde und auf eigenen F§en stand, ffnete sich ihr wieder die Tr zum Elternhaus. "Aber nur fr dich und die Kinder," hie§ es, "dein Mann kommt hier nicht rein".

1915 starb die neunjhrige kleine Ruth nach einem rztlichen Behandlungsfehler an den Folgen einer Mittelohrentzndung. Nach Kriegsende kehrte Alexander, gezeichnet vom Grauen der Front, zurck, ohne Einla§ ins Elternhaus und den Wohnort seiner Frau und seines Sohnes Hans zu finden.

1921 wurde die Ehe geschieden. Ida Gruber blieb berufsttig und sorgte fr ihren Sohn mit der ganzen Kraft ihres Knnens und ihrer Liebe.

Zwischen Vater und Mutter gestellt, wurde Hans mit Problemen konfrontiert, die er nicht im Alter von dreizehn Jahren lsen konnte und wollte. Heute wei§ er, da§ ein Kind umso ruppiger reagiert, je mehr es verloren zu haben glaubt oder tatschlich verloren hat. Den Weggang eines Elternteils aus der Ehe empfindet ein Kind etwa im Sinne von "warum tut man mir das an", oder "Vati hatte mich eben nicht lieb." Da§ es ganz anders ist, wird so einem Kind erst ein paar Jahre spter bewu§t.

Doch davon spter.

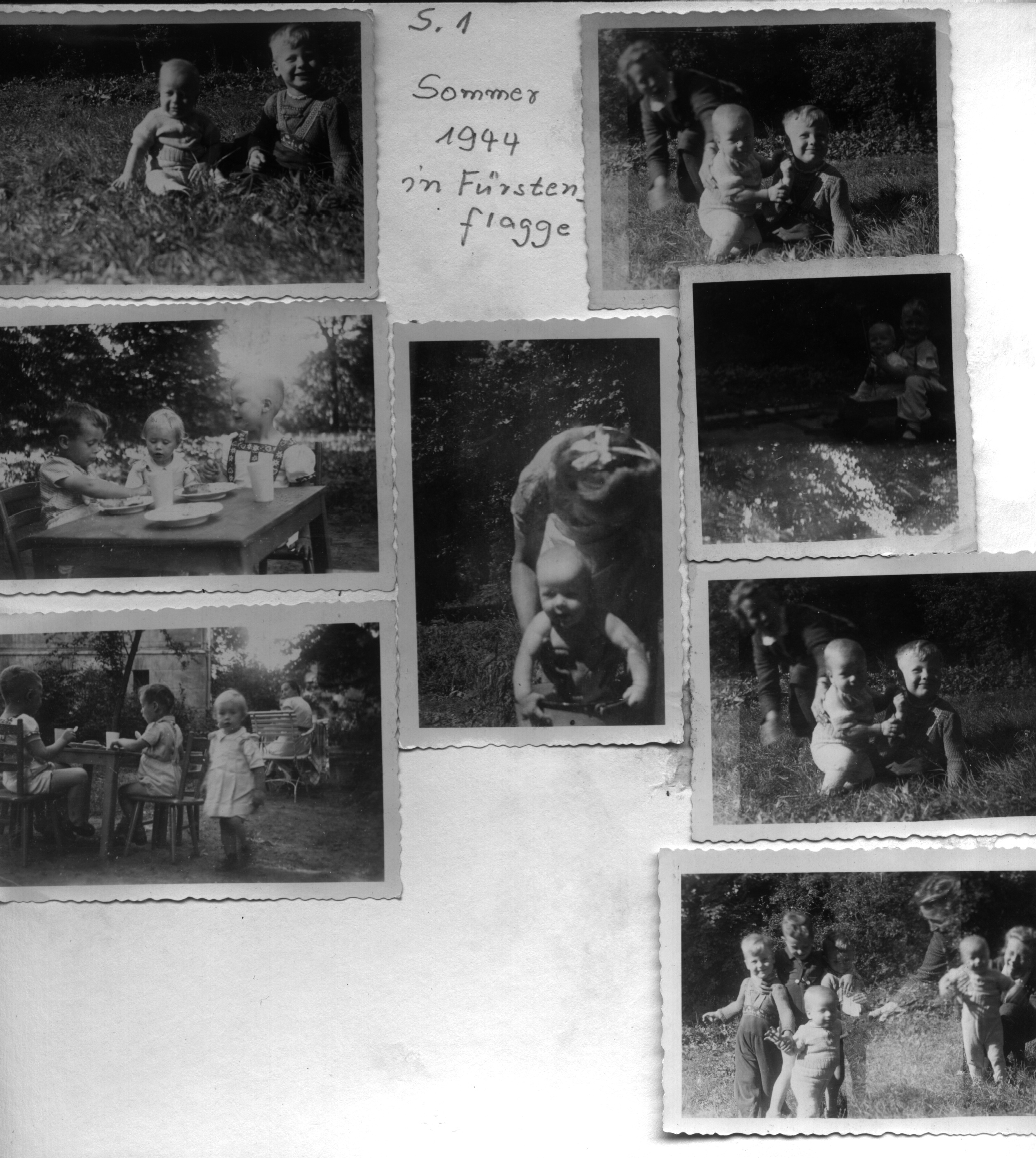

Seite 1

Familie Boerner

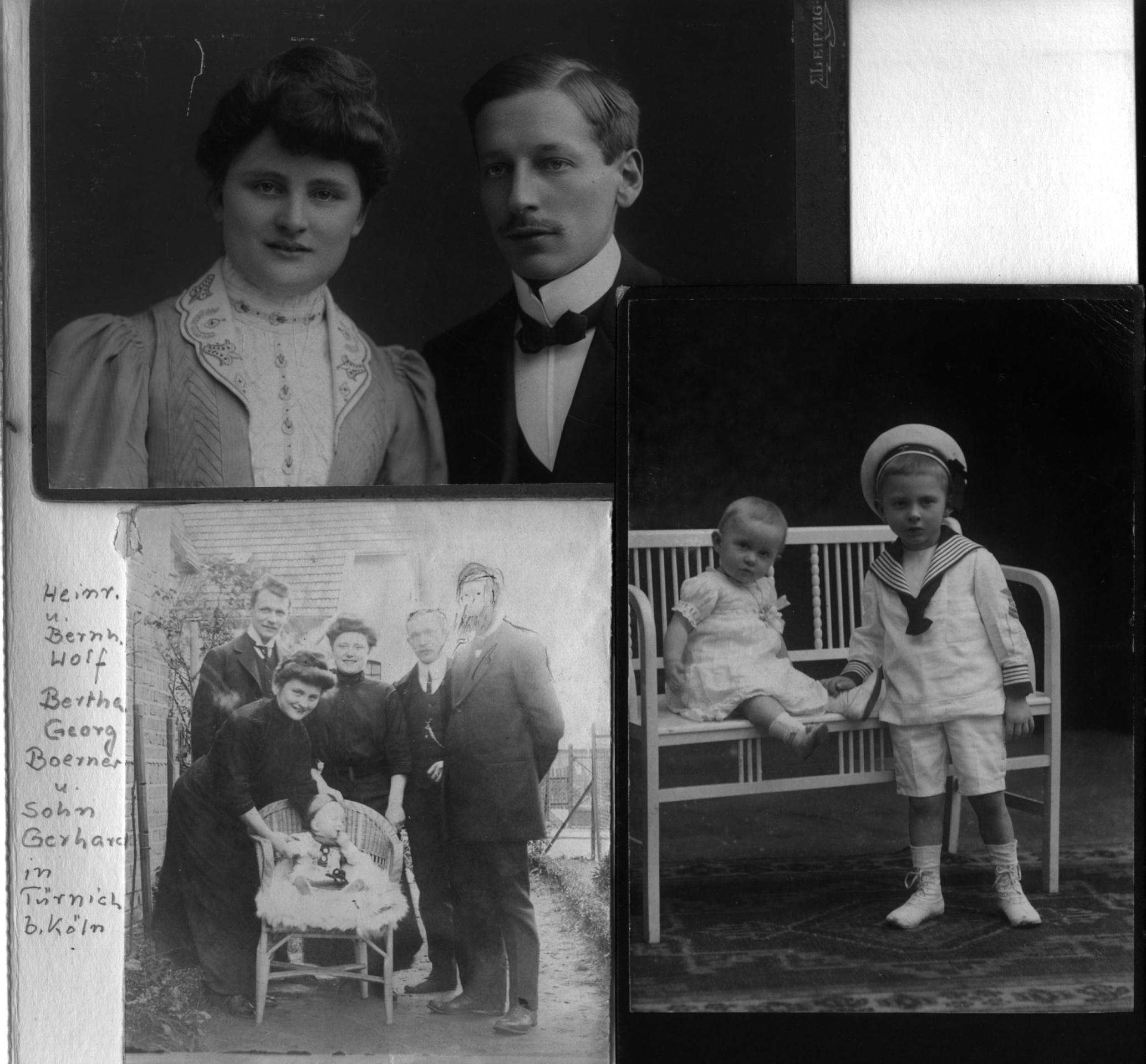

Ganz anders verlief das Leben der Bertha Boerner geb.Wolf mit ihrem Ehemann Georg Boerner.

Im Grunde war Georg Boerner der eigentliche Leidtragende, oder

'Flucht in die zumindest Mitleidtragende, bedingt durch die 'Flucht in die gro§e Welt' des Heinrich Wolf, des ehemaligen Kchenchef. Georg Boerner wre, seinem u§eren gem§, aber auch durch Veranlagungen, der ideale Hotel-Empfangschef, Verwalter und Promoter gewesen. Er war, wie man sagte, genau die richtige Gro§kotz-Jovial-Mischung, die so ein gro§es Hotel gebrauchen kann, um als 'Was Besseres' zu erscheinen oder auch zu sein.

Nur verstand Georg Boerner, damals Brutigam der Bertha, rein garnichts vom Kochen. Er konnte also Heinrich nicht ersetzen. Man feierte noch 1910 die Hochzeit der Bertha und des Georg, dann verkaufte man das wunderschne Hotel in Bad Salzungen.

Georg Boerners Traum vom Hotelchef war ausgetrumt, und prompt zog sich seine Familie in Rudolstadt zurck, -und wie zurck. Georgs acht Geschwister, alle Mischung Gro§kotz-jovial, htten es doch allzu herrlich gefunden, in 'Georgs Hotel' in Salzungen ein Urlaubsdomizil zu haben, mit dem man angeben konnte, das vor allem nichts kostete, in dem man die besten Rume bekme. Und nun war der Traum aus.

Gutsbesitzersfrau Else, Georgs ltere Schwester, bildete innerhalb der Familie eine Ausnahme. Sie bot ihrem Bruder an, externer Gutsverwalter und kaufmnnischer Berater zu sein, um die Produkte des Ritterguts Clothra an den Mann zu bringen, unentgeltlich natrlich. Da vom Hotelverkauf den Lamm-Wolf-Kindern Bertha, Heinrich und Bernhard ein nettes Smmchen blieb, war der Lebensunterhalt der Familie Georg-Bertha Boerner gesichert, ohne das Kapital anzugreifen. Man nannte sich PRIVATIER.

Und dann kam der erste Weltkrieg.

Sohn Gerhard war 4 Jahre alt, Tchterchen Ingeborg 1 Jahr und Ruth wurde im Dezember 1914, zwei Tage vor Weihnachten, geboren, whrend Georg im Krieg war und mehrmals verwundet wurde.

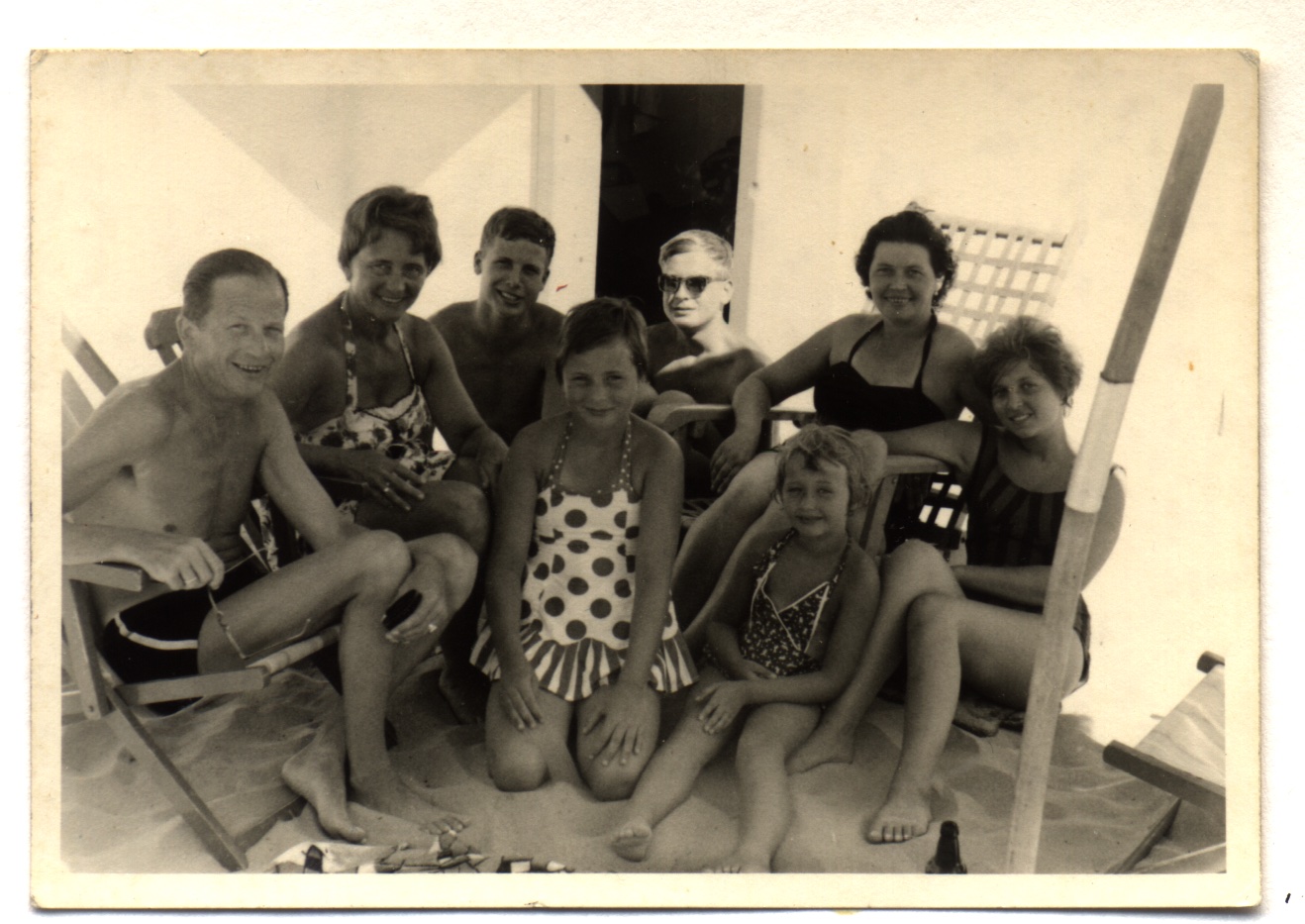

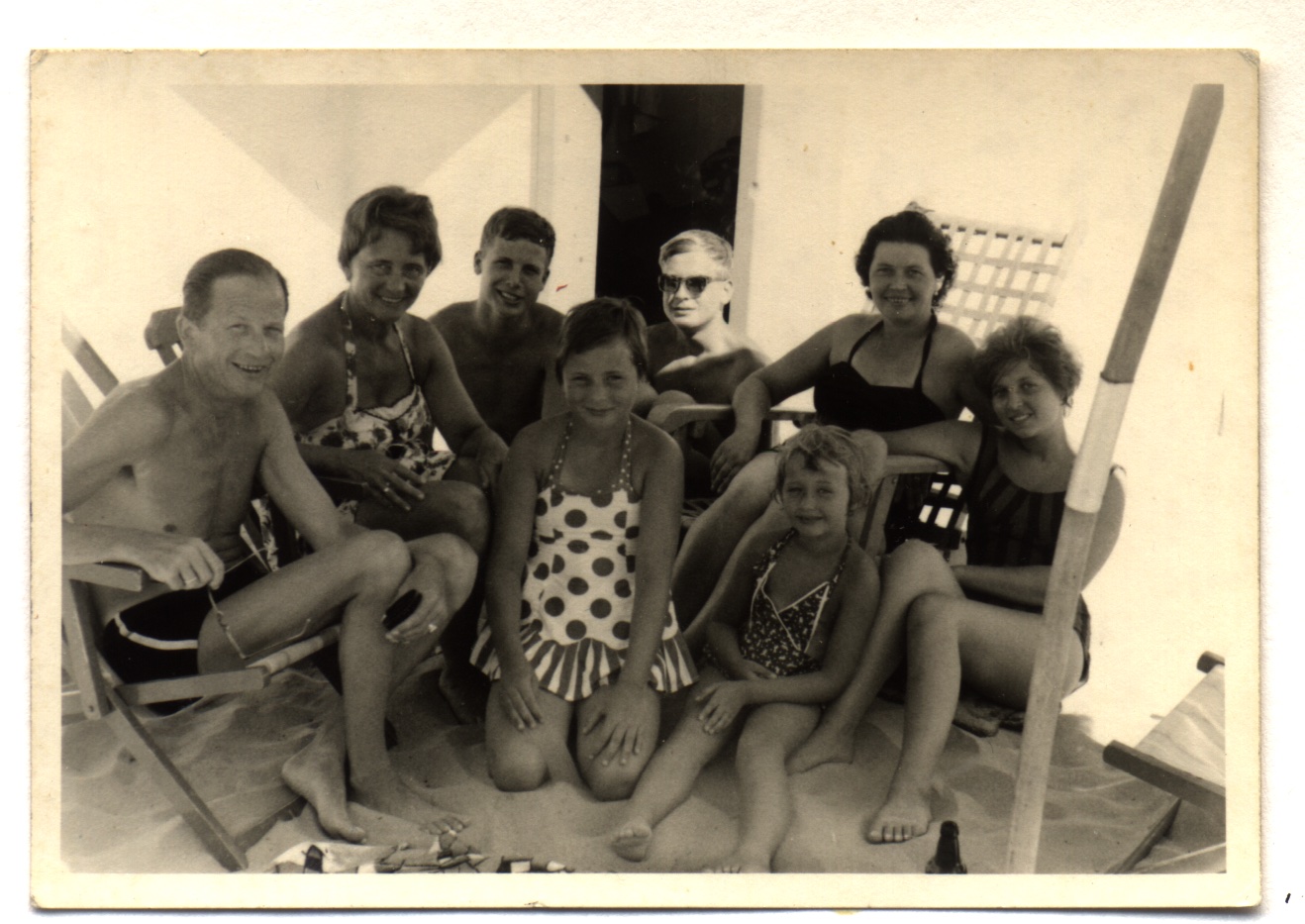

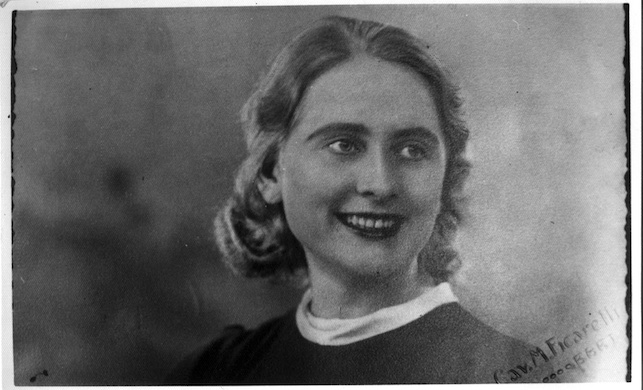

Dieses Bild (Rckseite) wurde dem Vati ins Lazarett geschickt. Mutti Boerner sieht man an, da§ es nicht leicht war, tglich um das Leben des Vaters ihrer drei Kinder zu bangen. Ein Lungenschu§ war lebensbedrohend und fhrte zur Stillegung einer Lunge.

The TWO-FIRST-LADIES

Auch wenn Fotos schmeicheln, so ist die ungeschminkte Wahrheit, da§

Ida Wirth, geboren am 3.5.1885 in Merseburg - Tochter des Fabrikanten Franz Paul Wirth und seiner bildschnen Ehefrau Anna, geb. Otto, -

ebenfalls eine sehr schne Frau war.

'So verheiratete sie sich mit 20 Jahren, gegen den Willen ihrer Eltern, mit dem Ingenieur Alexander Gruber aus Offenburg/Baden, im Jahre 1905.

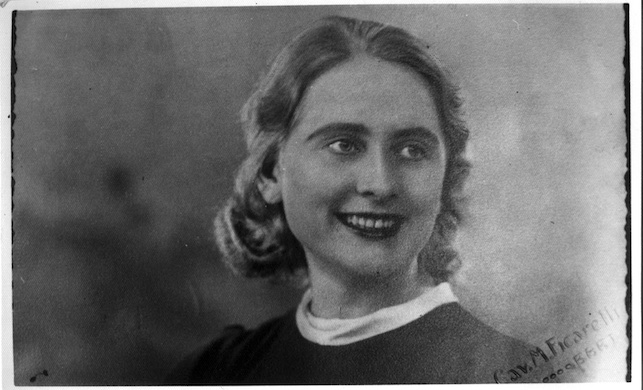

Die Tochter Ruth erbte die Schnheit ihrer Mutter und Gro§mutter.

Der Sohn Hans, - nun ja, das kommt spter.

- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Wenn auch nicht ganz so schn, so doch beraus niedlich und schlagfertig war

Bertha Wolf, geb. am 5. Februar 1885 in Meiningen, Tochter des Hotelbesitzers Hermann Wolf und seiner resoluten, tchtigen Ehefrau Minna geb. Lamm.

(Bse Zungen behaupteten damals, als die beiden Urahnen heirateten,

die Natur habe hier einen ihrer Witze vom Stapel gelassen:

nicht der Wolf habe das Lamm geholt, sondern umgekehrt.)

Bertha Wolf, flinkes Hotelierstchterchen, suchte sich mangels eigener makelloser Schnheit einen umwerfend schnen Hotelgast, umgarnte ihn und heiratete den 2, 02 Meter gro§en Georg Boerner aus Rudolstadt, geb. am 28.2.1881 in Greu§en/Thringen.

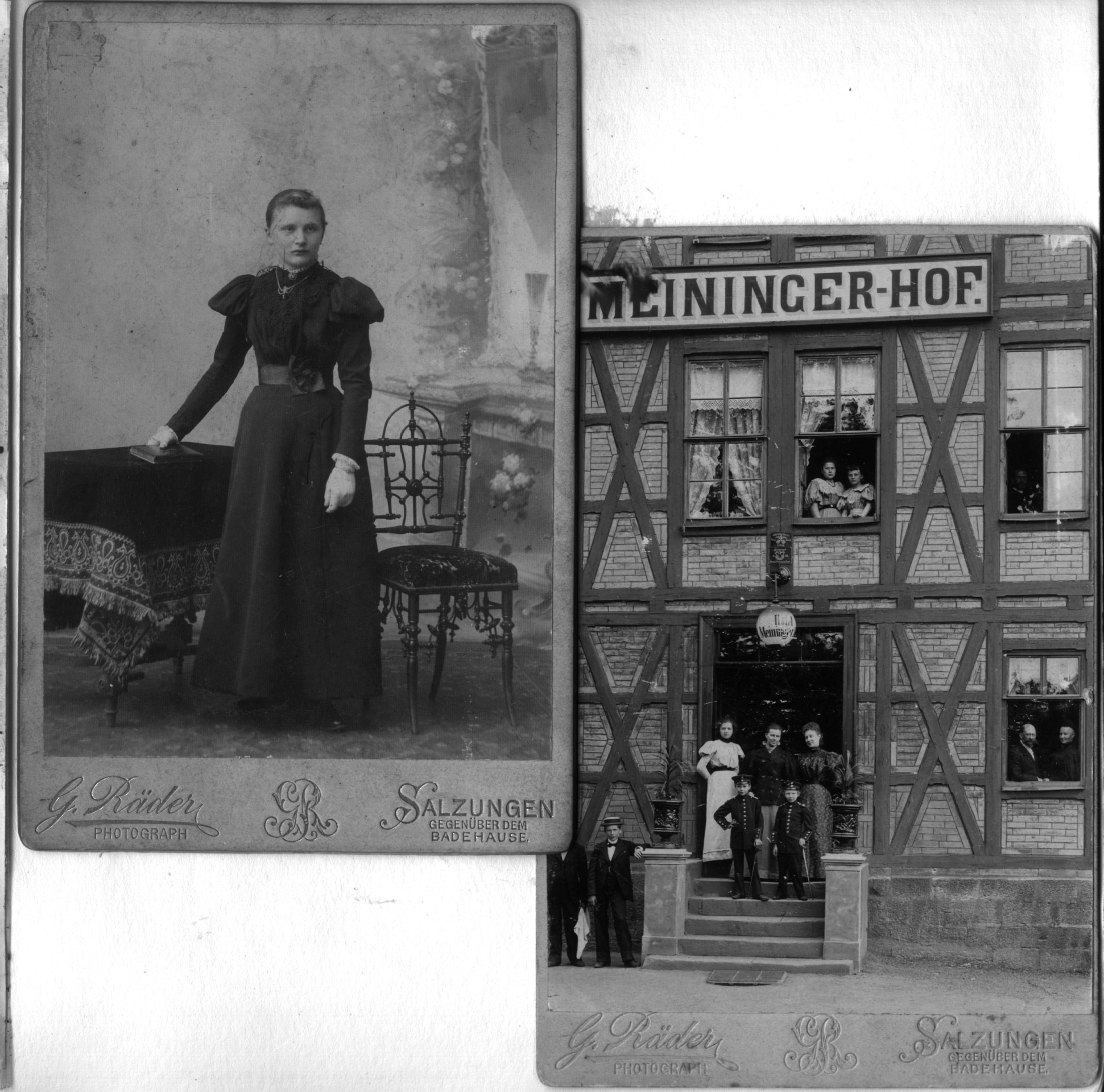

Die 'Hochzeit des Jahres' fand im elterlichen Hotel 'Meininger Hof' in Bad Salzungen/Thr. statt, und zwar am 10.April 1910.

Gerhad Boerner kam am 13.12.191o zur Welt, aber seine Geburtsanzeige trgt das Geburtsdatum 13.Januar 1911, -aus rechnerischen Grnden. (Hochzeitstag bis Dezember enthielt nur eine Zeitspanne von 8 statt 9 Monaten).

Bei den spteren Kindern Ingeborg Boerner, geb. am 28.10.1913, und Ruth Boerner, geb. am 22.12.1914, gab es derartige Probleme nicht. (Stammbaum bisher)

Nun ja, das kommt spter.

Seite 5

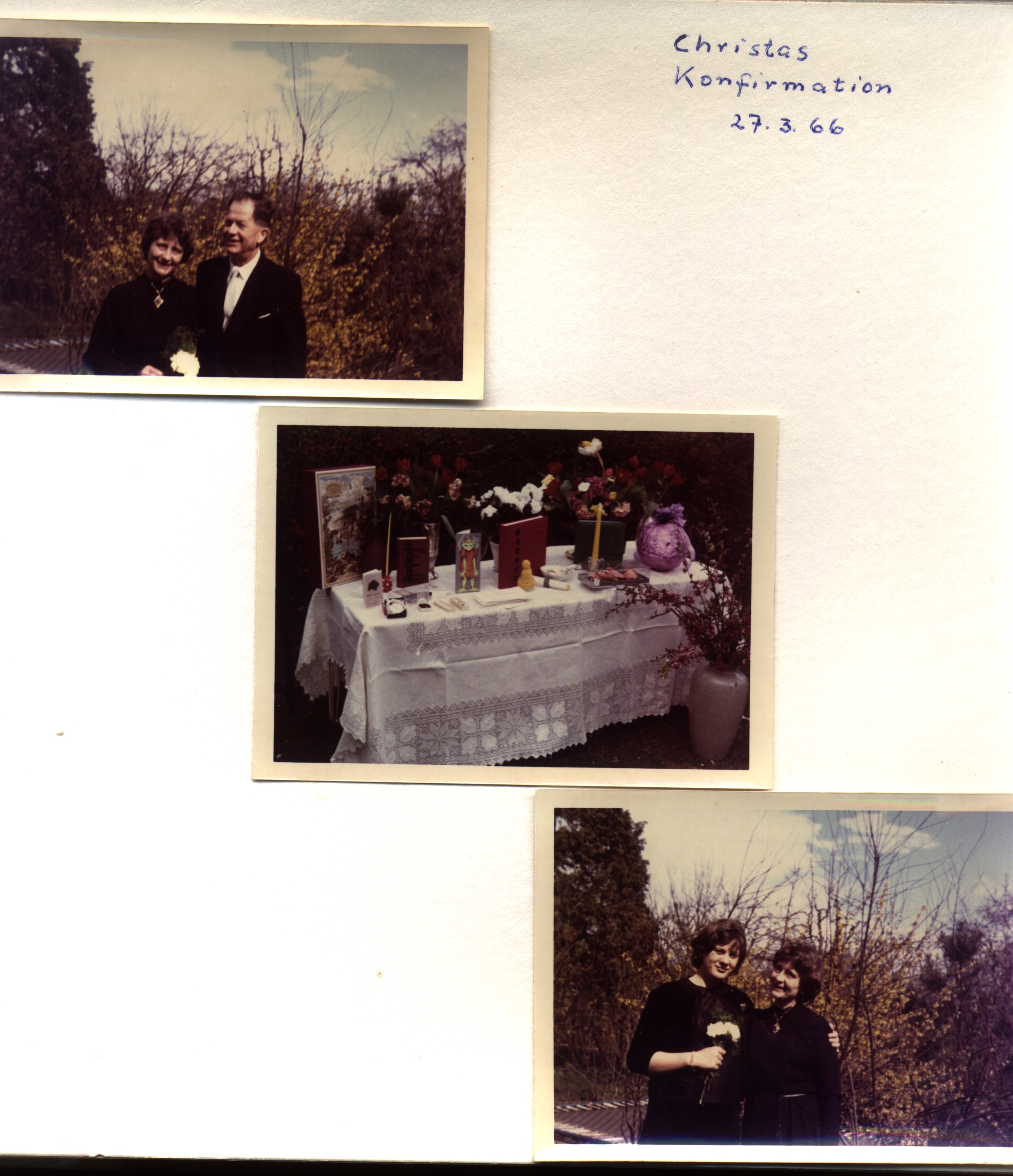

Konfirmationsbild der Bertha Wolf

Seite 4

Das Hotelierstchterchen hatte zwei ltere Brder: Heinrich Wolf, - der hauseigene Kchenchef des Hotels, und

Bernhard Wolf, -mathematisch sehr begabt, fr's Hotelfach jedoch mehr als ungeeignet, weil er alles verschenkte, was ihm entbehrlich schien.

So hatten seine Eltern nichts dagegen, als er nach seinem Schulabschlu§ zur Kaiserlichen Marine ging, um seinen 'Hei§hunger nach Welt' zu stillen.

Einen schweren Schicksalsschlag erlebte aber die Familie Wolf, als Heinrich seine kleine Welt sprengte, um ''Hheres zu erreichen'. Bei Nacht und Nebel stahl er sich davon, lie§ jahrelang nichts von sich hren, und tauchte eines Tages als 'KAISERLICHER KCHENCHEF' im kaiserlichen Hauptquartier wieder auf.

Seine Eltern haben Heinrich recht gut verstanden. Da aber der hochbegabte Kchenchef, der selbst aussah wie ein Aristokrat, die Seele des Hotels war, war er nicht zu ersetzen. Seine Eltern verkauften den Meininger Hof in Bad Salzungen. Kurz danach starb seine Mutter - sein Bruder, Bernhard Wolf, siedelte vor dem Weltkrieg ins Rheinland ber und nahm seine inzwischen mit Georg Boerner verheiratete Schwester (Bertha) mit ins Kohlegebiet rund um Knapsack. Er wohnte in Trnich, sie in Brhl.

Nun ja, das kommt spter.

Seite 6

Seite 7

Seite 9

Georg Boerner war kriegsuntauglich geworden. Er wurde als Verwalter im Proviantamt Erfurt eingesetzt. Von Brhl war die Familie inzwischen nach Erfurt umgesiedelt. Die Menschen hungerten, - und Georg verwaltete das Proviantamt.

Muttis Bckchen wurden wieder rund. Kein Wunder, da§ es deshalb Neider gab, die Anzeige erstatteten, "man bringe sich bei Boerners Lebensmittel beiseite."

Georg bot sofort seinem Dienstobersten an, irgendwann berraschenderweise, -bei Tag oder Nacht, - seine Wohnung zu durchsuchen, denn er als vaterlandstreuer Soldat hatte ein bltenreines Gewissen.

Nicht so Bertha. Wenn sie ihren Mann vom Dienst abholte, -was sie sehr oft tat-, kam sie jedesmal mit kleiner Beute nach Hause, von der Georg nichts merken durfte. Deshalb war sie ja auch klein, die Beute.

Der Dienstoberste lehnte natrlich lchelnd Georgs Angebot ab, Haussuchung zu halten, auf der Georg jedoch energisch bestand, damit dieses 'entsetzlich entehrende Gerede ein Ende finde.' Mutti Boerner spitzte die Ohren und hielt Umschau. Da war eine Truhe, eine Intarsientruhe, wie die vierjhrige Ruth sogar schon wu§te, und auf der Truhe lag ein Fell, 'Leopard', verkndete Ruth jedermann, der sich auf die Truhe setzen durfte. Und der Dienstoberste sa§ auch darauf, Ruthchen auf dem Scho§, die nicht runterging, whrend seine Mannen die Wohnung auf Wunsch des Hausherrn durchsuchten und, natrlich, nichts fanden. Unter Entschuldigungen, Verbeugungen und Hndeschtteln verlie§en die Kontrolleure die Wohnung. Mutti strich die Decke glatt und schaute ihren Ehemann treuherzig in die ehrlichen Augen. "Der konnte garnichts finden," meinte sie. "Weil nichts da ist," ergnzte Georg. "N, das nicht gerade," bekannte Mutti, "er fand nichts, weil er mit seinem Hintern drauf sa§." Sprachs, ffnete die Truhe und zeigte ihre 'kleine Beute', Egebnisse ihrer Besuche in Georgs Dienststelle, die ihr ab nun striktement untersagt wurden. "Macht nichts, -noch ist ja 'was da," meinte Bertha. Kommt Zeit, kommt Rat (oder Bertha in Vatis 'Proviantamt')

Seite 8

Seite 10

Mit diesem Bild nach Kriegsende kehrte bittere Not in Deutschland, so auch bei Boerners, ein:

Die Inflation, eine totale Geldentwertung, zerstrte die Lebensgrundlage des gesamten Mittelstandes: alle Ersparnisse, so auch die der Familie Boerner, waren nicht mehr das Papier wert, auf dem sie gedruckt waren.

Georg Boerner wurde nie mehr ganz gesund, nachdem eine Lunge stillgelegt war. Jahr fr Jahr wurden Kuren notwendig, die es zu finanzieren galt. Ruth erinnert sich daran, da§ Kartoffelsalat zum Abendbrot, -ohne Beilage,- ein Festessen war. Zimmer der gro§en Wohnung in Erfurt wurden vermietet, durch Nachhilfe-Unterricht wurden Tag fr Tag Kmpfe gegen vllige Mittellosigkeit ausgefochten, und doch gelang es, die fnfkpfige Familie jahrelang ber Wasser zu halten.

Da holte das Schicksal 1926, drei Jahre nach der Inflation, zum schwersten Schlag aus, der vorstellbar war. Bertha Boerner hatte Krebs und nur noch zwei Jahre zu leben.

Sie erfuhr nicht, da§ ihr Mann vom Tode gezeichnet war und sie nur um fnf Monate berlebte.

Die drei Kinder Gerhard, Inge, Ruth waren Vollwaisen, als im Januar 1929 ihr Vater starb. Gerhard stand vor dem Abitur, Inge kam als 'Haustchterchen' in ein Kinderheim, Ruth in ein Internat der Neudietendorfer Brdergemeine in Neudietendorf. Die Wohnung wurde aufgelst.

Nach dem Abitur im April 1929 studierte Gerhard Theologie und altsemitische Srachen an der Universitt Halle. Dort geriet er sehr schnell in den Sog politischer Auseinandersetzungen. Als angehender Theologe, der die Not seiner Mitmenschen sehr gut aus eigener Erfahrung kannte, brachte er genau das Engagement mit, das ihn zum krassen Gegner des aufkommenden Nationalsozialismus werden lie§. Ihm war klar, da§ die Ursache der Not seiner Familie, wie auch die von Millionen anderer, der erste Weltkrieg war. Ihm war auch klar, da§ Hitler zur Arbeitsbeschaffung aufrsten mu§te, und da§ er kriegerische Expansionspolitik betreiben werde.

Als Vikar erhob er bereits seine Stimme gegen Hitler, und das bedeutete, da§ er in Deutschland nicht mehr studieren konnte, sobald die Nazis an die Macht kamen. Er gehrte zur Gruppe des Theologen Prof. Barth, und durch ihn bekam er einen Stipendienplatz in Holland.

Seite 11

Seite 12

Er wohnte und arbeitete ab Januar 1933 in Utrecht. Seine Ferien aber verbrachte er leichtsinnigerweise in Deutschland, um sich um seine beiden Schwestern kiimmern zu knnen.

Seite 13

Am 13.September 1935 erhielt er wieder, wie schon mehrmals zuvor, einen Warnbrief eines 'alten Schulkameraden'. "Kehre noch in dieser Stunde nach Utrecht zurck, du bist in Lebensgefahr", hie§ es.

Gleichzeitig aber wurde ihm eine Reise angeboten, ber die er in der Erfurter TAZ berichten sollte, eine Kraft-Durch-Freude-Fahrt nach Assmannshausen. Sein Rckfahrgeld nach Utrecht konnte

er sich auf diese Weise verdienen.

Er verabschiedete sich von seinen Schwestern Inge und Ruth und erzhlte vom Warnbrief, den er als Schu§ vor den Bug deutete mit dem Ziel, ihn zum Schweigen aus Angst zu veranlassen. Gerhard kam von dieser Reise nach Assmannshausen im Zinksarg zurck. Er, der als Theologe und mittelloser Student niemals Alkohol trank, soll in Volltrunkenheit unter einen Zug gekommen und auf der Stelle tot gewesen sein. Das ergaben die polizeilichen Ermittlungen, die niemand glaubte.

Erstaunlicherweise wurde, wie spter ein Bahnwrter bekundete, etwa 100 Meter vom Unglcksort entfernt, Gerhards Taschenkalender gefunden, blutbefleckt. In verzerrter Schrift stand der Name und eine Adresse darin: Joe Oboven, -eines SS-Mannes aus Rdesheim.

Inge fuhr nach Assmannshausen, mehrmals, -zuletzt am 4.Dezember 1935. Ruth hat nie erfahren, was Inge bei diesem letzten Besuch festgestellt hat, denn am 5.Dezember 1935 war auch Inge tot, gestorben an Magenbluten, das sich niemand erklren konnte. Von fnf glcklichen Menschen blieb die Jngste, die Ruth, brig, Sie wurde in dem Winter, in dem sie beide Geschwister verlor, gerade 21 Jahre alt.

Sie hatte nur noch den Wunsch, Deutschland fr immer zu verlassen. Mit ihrem Wissen um den Tod der Geschwister war Angst ihr tglicher Begleiter.

In Abendkursen vervollkommnete sie ihre Sprachkenntnisse in Englisch. Italienisch und Spanisch nahm sie hinzu. Als es ihr gelang, in Berlin eine Anstellung als Auslandskorrespondentin zu bekommen, nahm sie an, um dort im Fascio Italienisch intensiv zu betreiben.

Seite 14

Seite 15

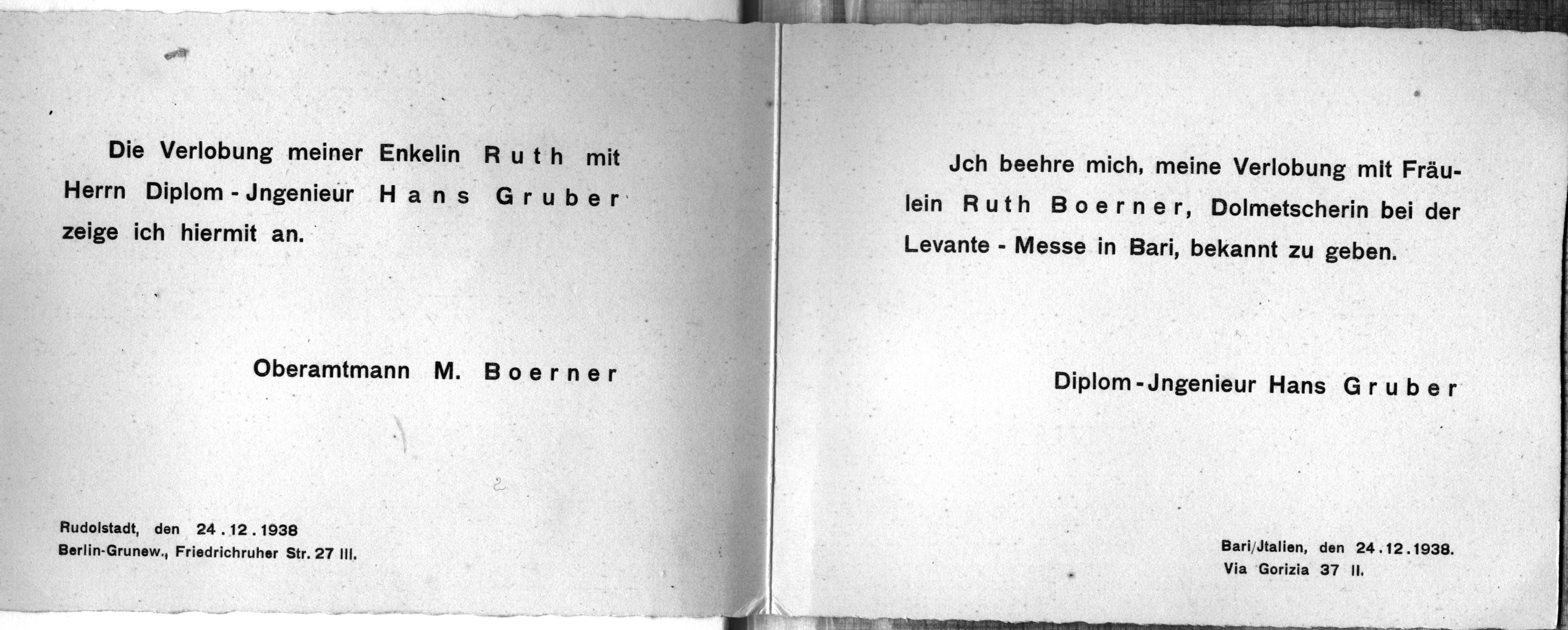

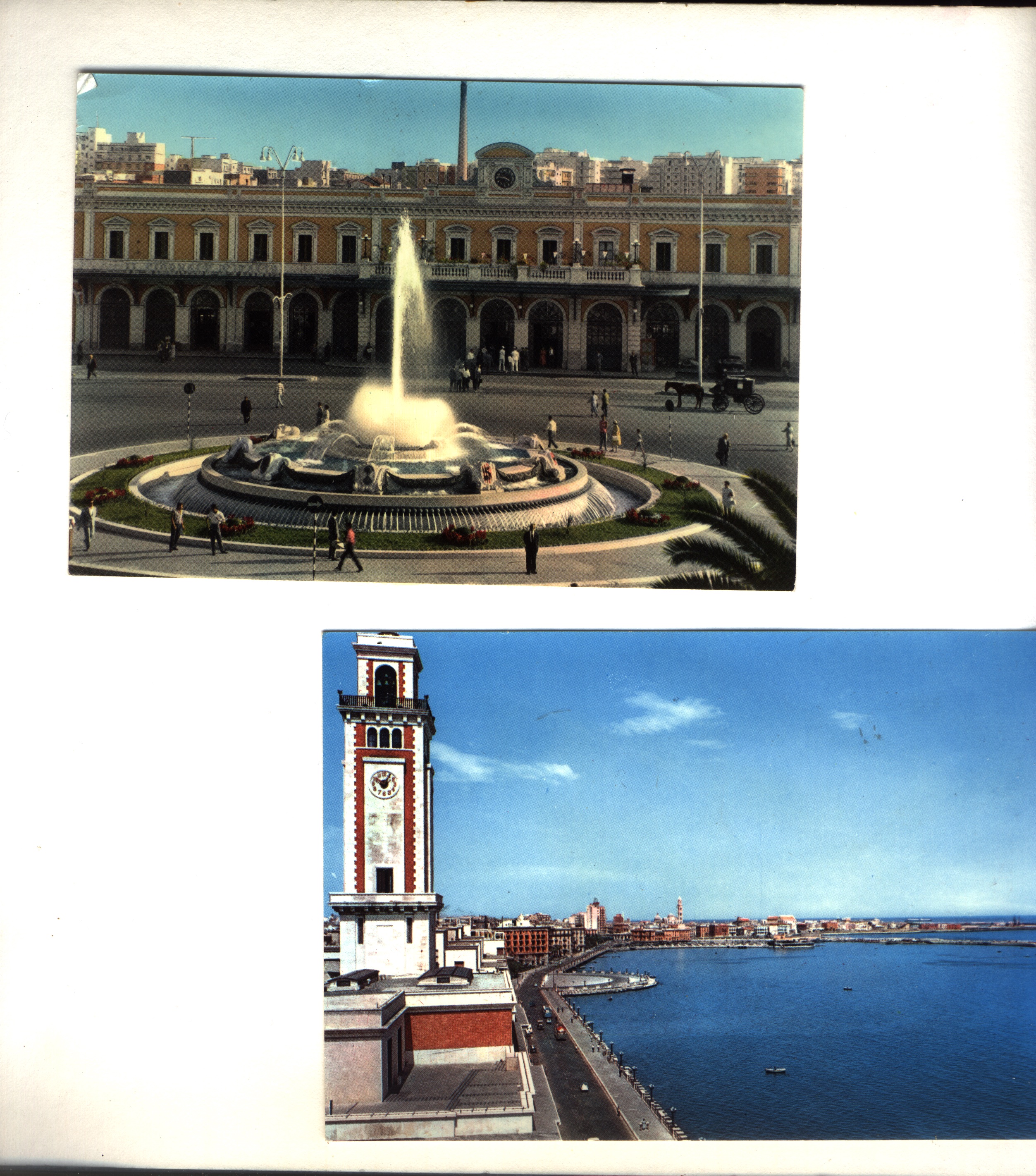

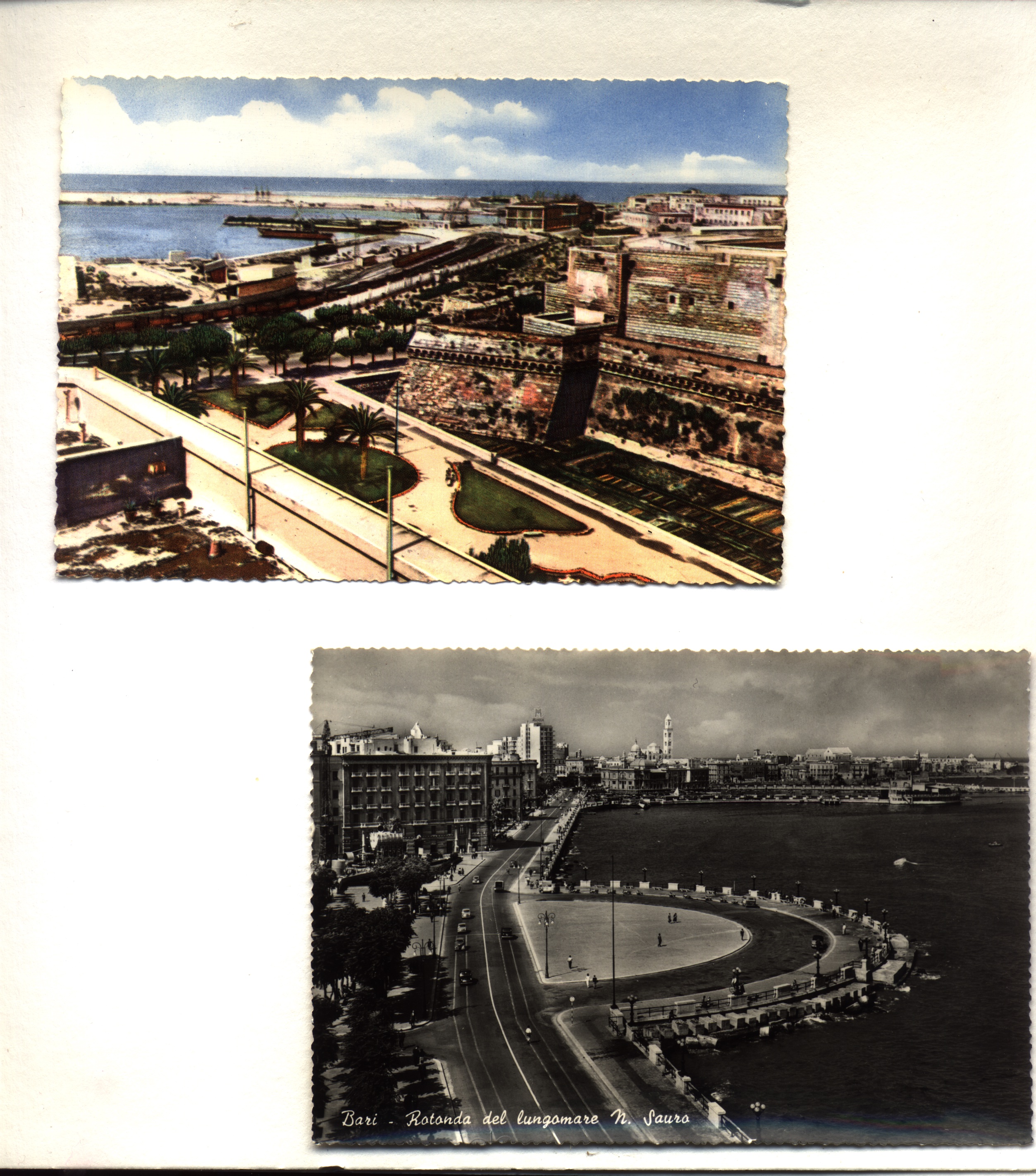

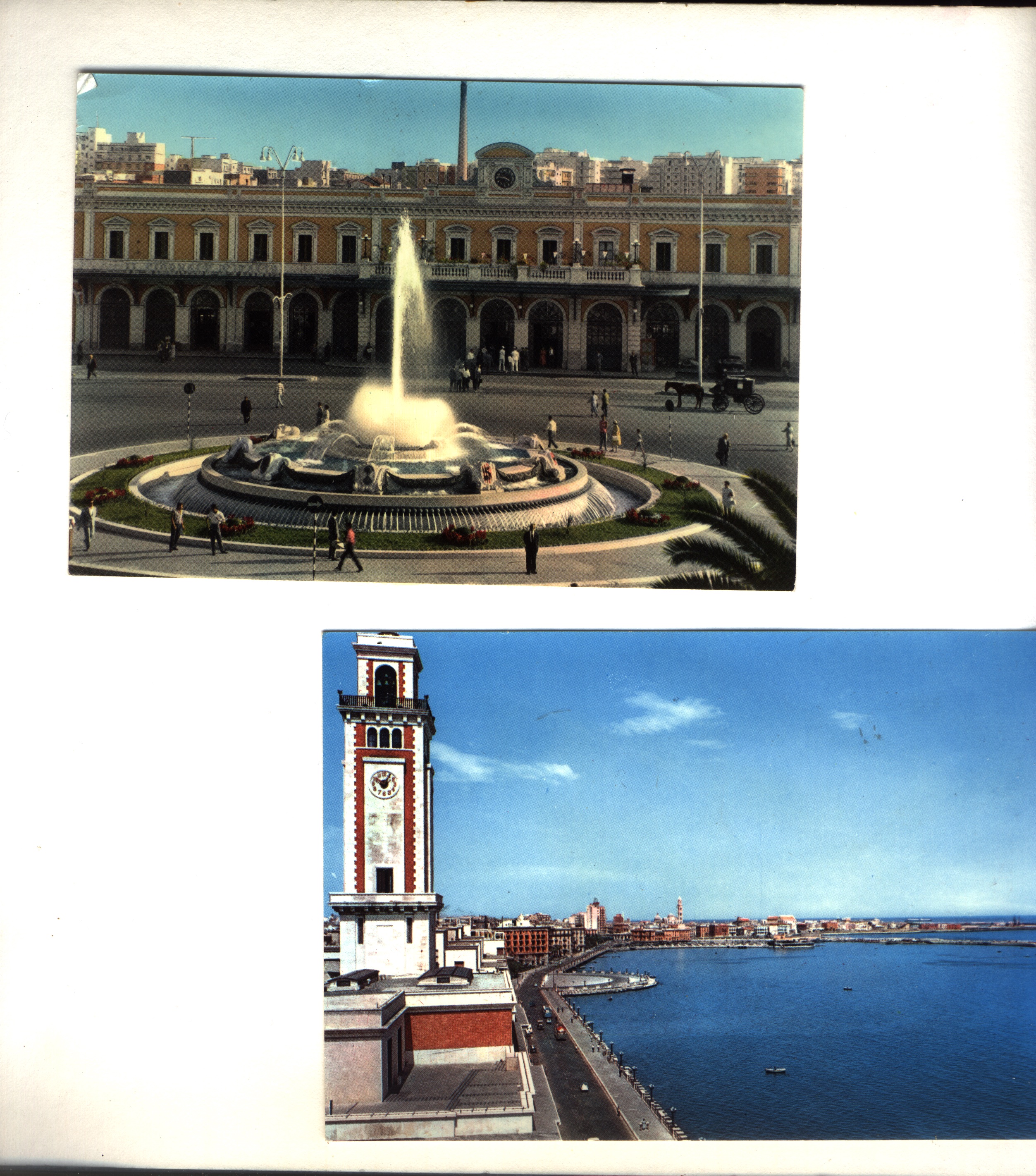

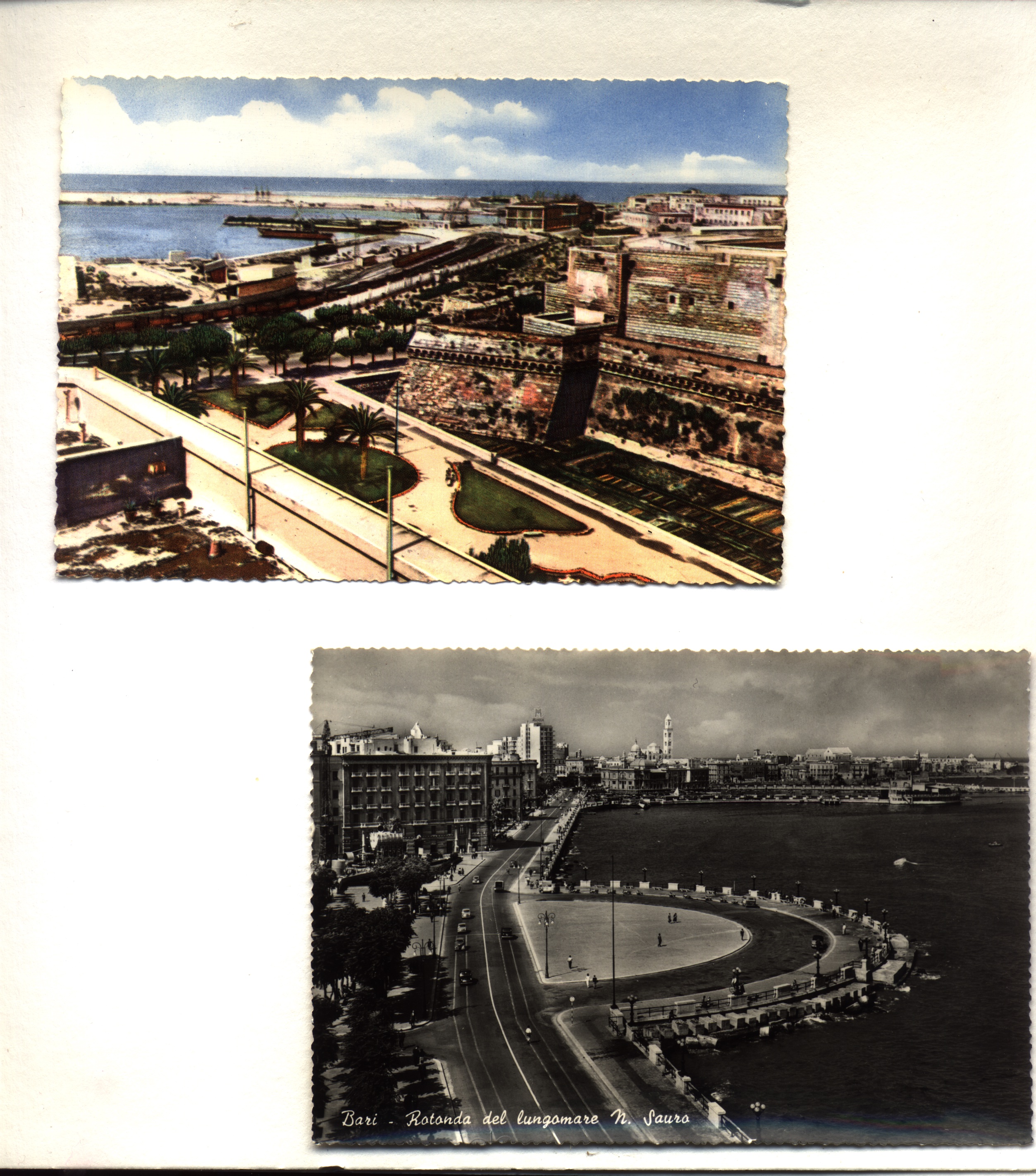

Im Dezember 1936 lernte Ruth in der Thringischen Landesregierung in Berlin, - an ihrem Arbeitsplatz, -den Prsidenten der Levantemesse von Bari kennen, bei dessen offiziellem Besuch sie ihm dolmetschte. Prsident Larocca war einer der neun 'Getreuen', Nazi-Jargon genannt 'alte Kmpfer', die neben Mussolini den Marsch auf Rom berlebt hatten. Er war Privilegierter des Fascio. Als ihr Larocca anbot, als Angestellte der Levante-Messe Bari ihr italienisch zu vervollkommnen, erkannte Ruth blitzartig, da§ sie in der Hhle des Lwen wohl am sichersten sei, da§ ihr die Ausreise aus Deutschland, die sie beantragen mu§te, eher gelingen werde als eine Flucht, die sie immer noch plante.

Laroccas Machtwort berzeugte die GESTAPO, Ruth bekam die Ausreise- genehmigung und sogar, was fast unblich war, die notwendigen Devisen, um bis zur ersten Gehaltszahlung in Bari leben zu knnen Auf der Fahrt nach Italien kam sie mit jedem Kilometer in Situationen, die gespenstisch wirkten. Im Abteil sa§ ein junger Student, Jude, wie sich herausstellte. Er verlie§ Deutschland anscheinend illegal. Ruth entging nicht, da§ das Abteil, in dem sie lt.Platzkarte sa§, stndig kontrolliert wurde, mal offiziell, mal nur im Vorbeigehen.

Ein italienischer Mnch stieg hinzu. Er versorgte Ruth und den Juden mit Reisebroten, Wein und Obst. Er erfuhr, da§ der Jude Angst habe, da§ Ruth sich auf Bari freue. Er erfuhr auch das Schicksal ihrer Geschwister, -er schwieg und dachte nach. Kurz vor der Grenze

sterreich/Italien stand der Mnch auf, ging zum Korridor des Zuges und beobachtete dort sehr wachsam, was man im Abteil nicht sehen konnte. Mehrere Personen wurden aufgefordert, ihre Abteile zu rumen und in einem besonderen zu warten. Alle wehrten sich verzweifelt, wurden jedoch rasch zum Schweigen gebracht.

Er kam ins Abteil zurck, und als sei es das Natrlichste der Welt, nahm er zunchst Ruths Koffer aus dem Gepcknetz, dann den des jdischen Studenten. "Aussteigen", flsterte er, "sicher ist sicher". Als keine Fragen mehr beantwortet werden konnten, weil der Zug bereits in Sterzing bremste, nahm der Mnch, indem er darauf bestand, selbst die Koffer von Ruth und dem Studenten. Er trug sie zur Tre, als der Zug hielt. Ruth und den Studenten, die ihm folgten, schien er nicht zu kennen.

Sie bernachteten in einem katholischen Heim und setzten erst eine Woche spter ihre Reise von einem italienischen Bahnhof aus fort. Ruth in die Hhle des Lwen.

Seite 16

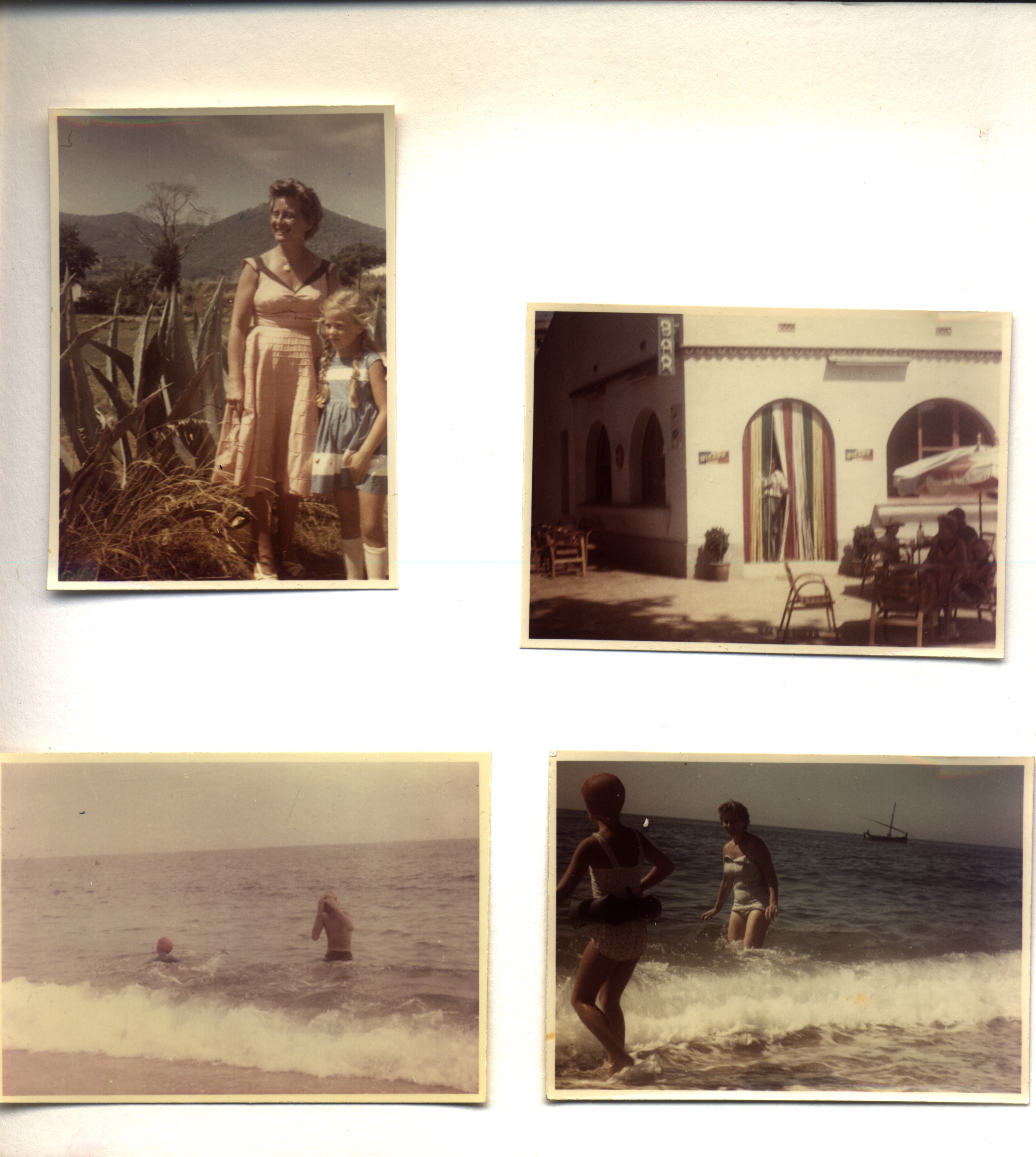

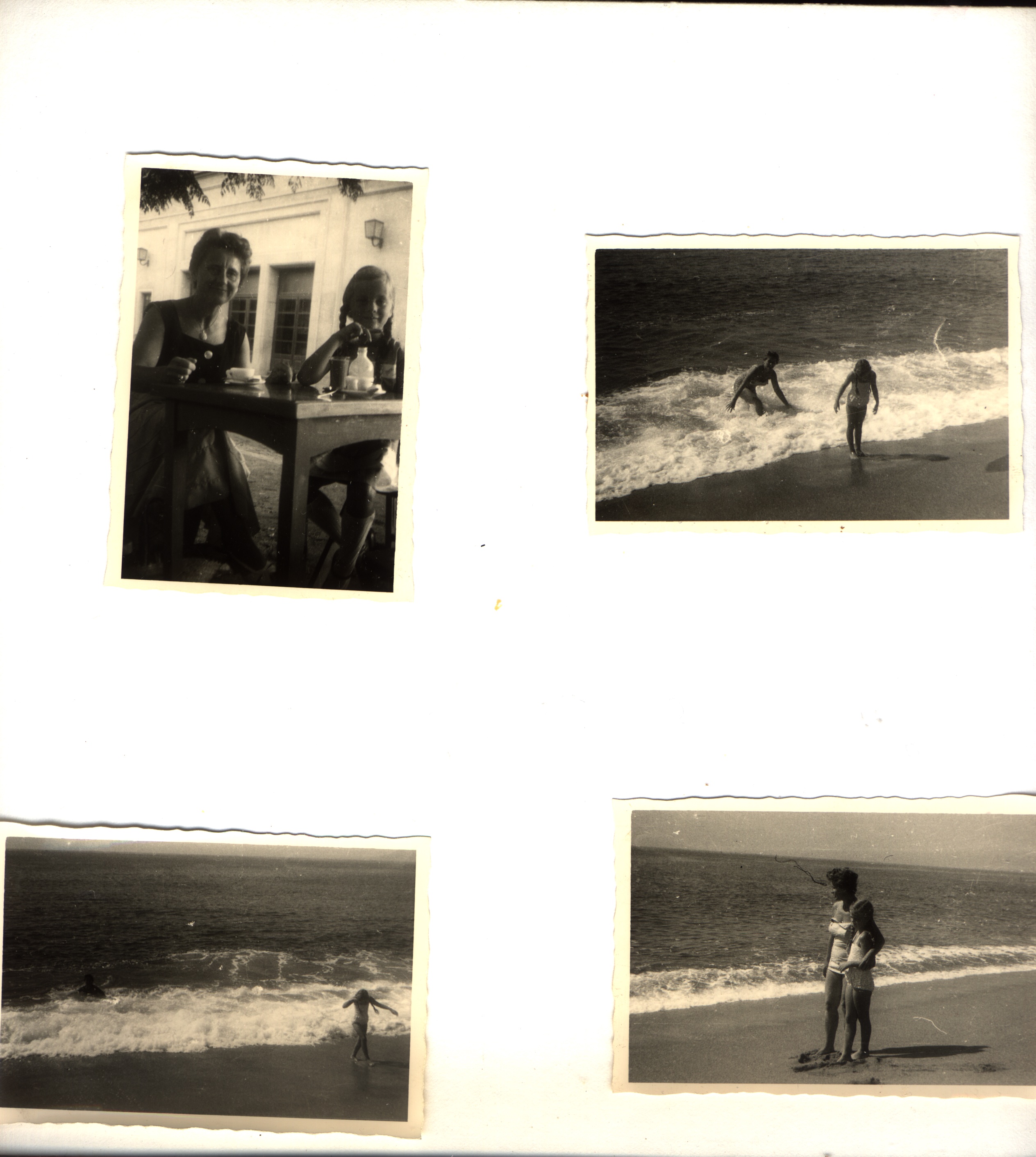

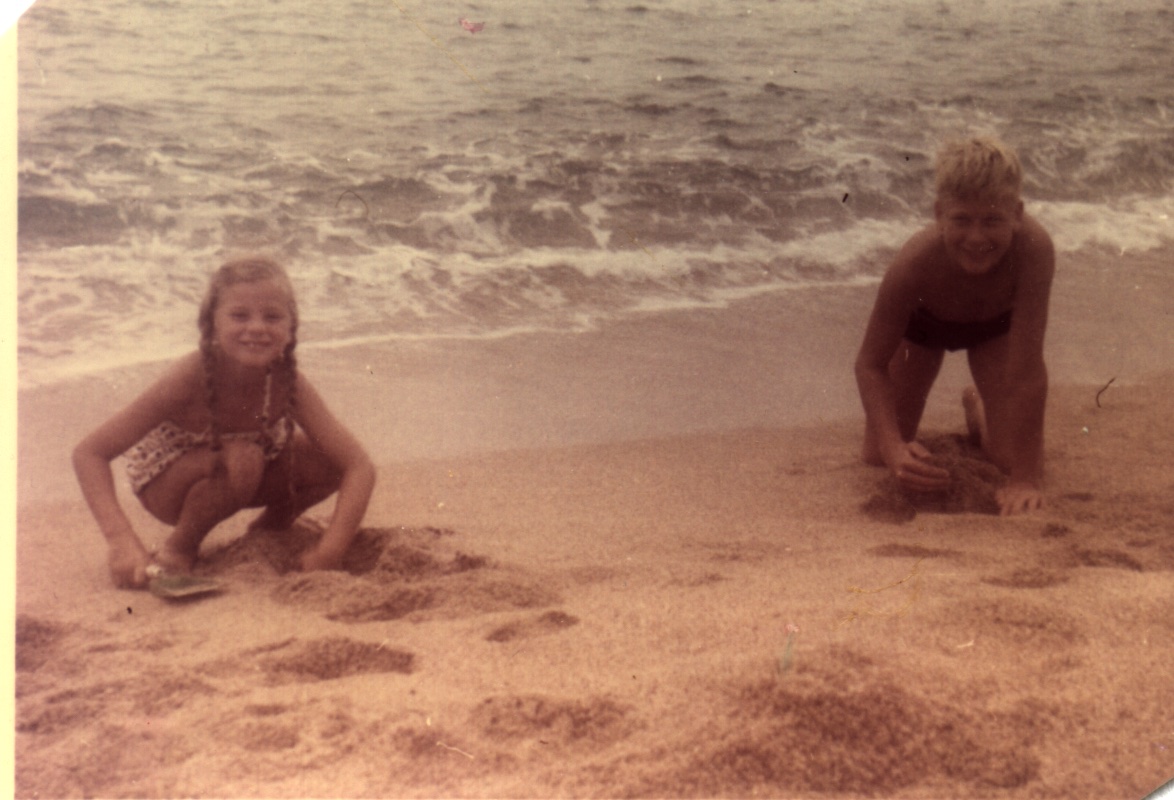

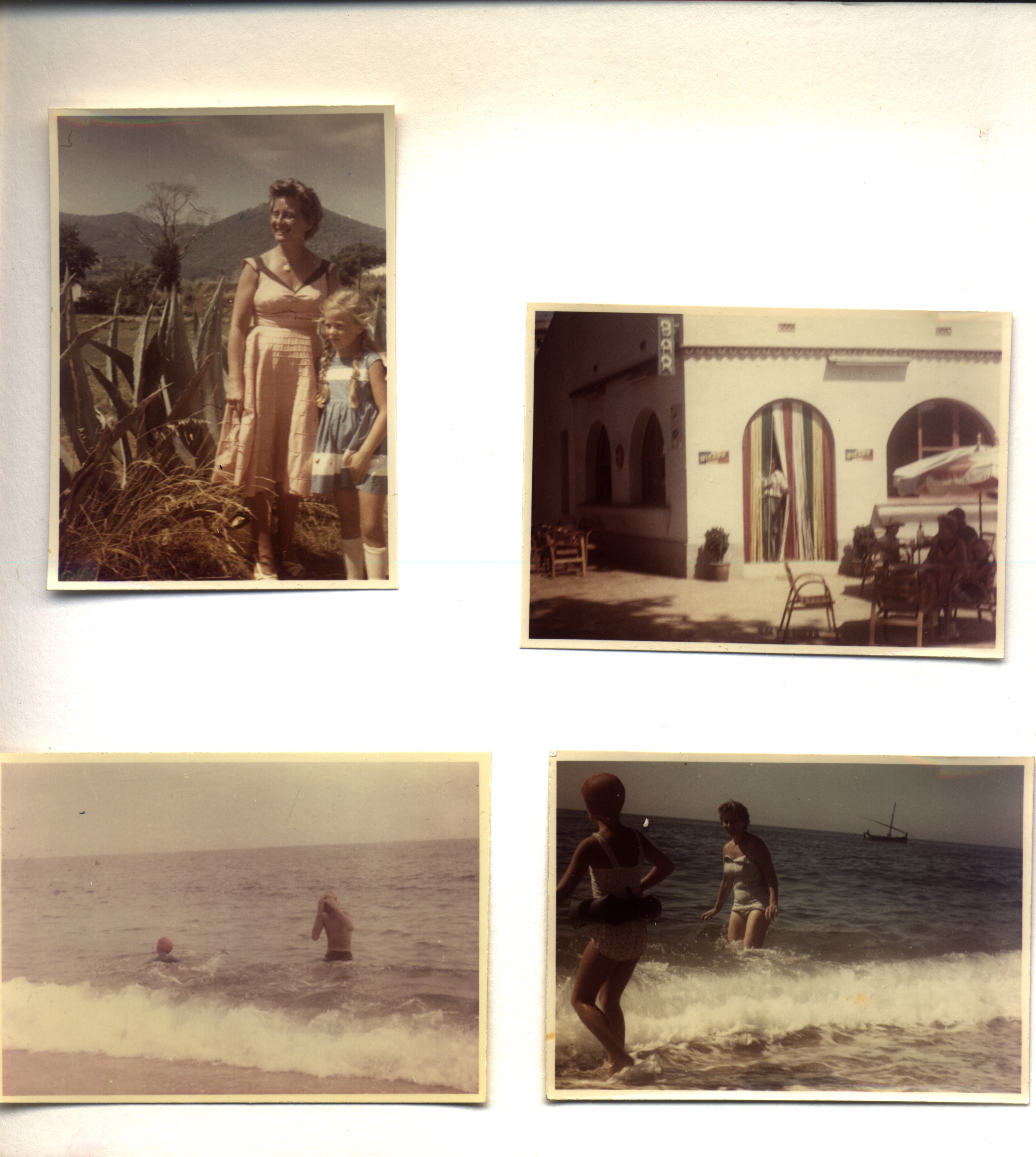

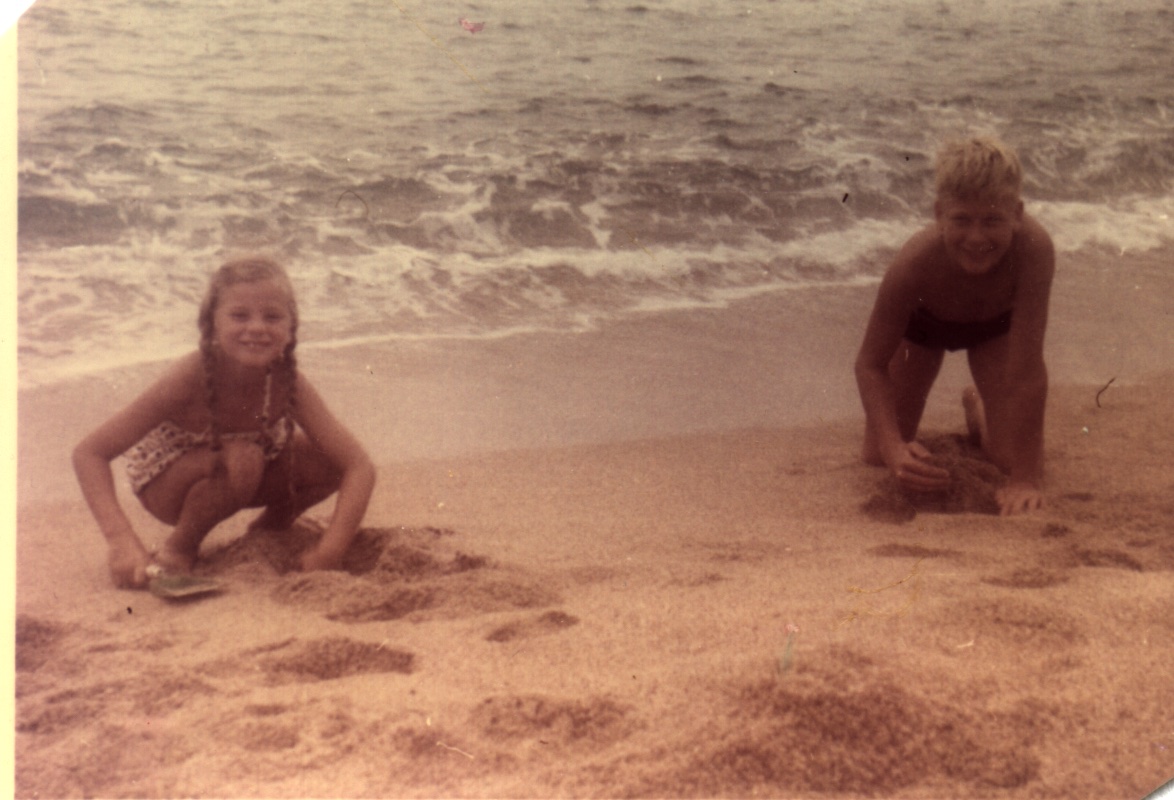

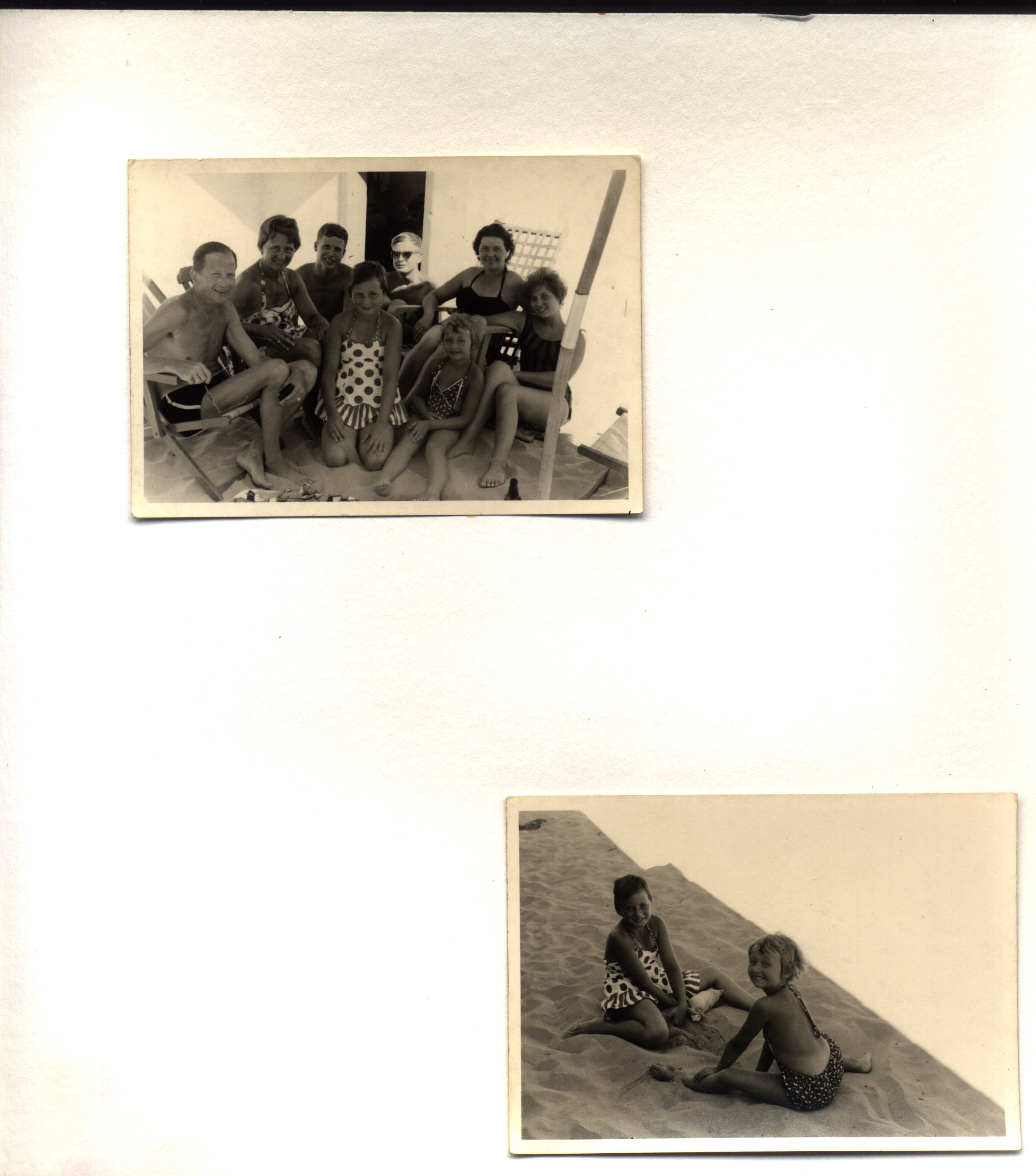

Die Zeit in Bari wurde die glcklichste in Ruths Leben.

Dreihundert Tage im Jahr strahlender Sonnenschein! Das Adriatische Meer, blau wie der Himmel, war schon im Mrz so warm, da§ man darin baden konnte, Tag fr Tag bis Anfang November.

In Bari gab es keine Angst. Es gab keine Judenverfolgung im italienischen Mussolini-Staat, es gab keine Kriegsgefahr, obwohl der Angriffskrieg auf Abessinien beweisen sollte, da§ Mussolinis Truppen eine Macht verkrperten. Aber Abessinien war weit, im brigen war man ja siegreich.

Politische Gesprche wren absurd erschienen. Dieses sditalienische Volk war so arm, da§ da fr einen Arbeitsplatz jegliche politische Meinung geopfert wurde. Welttheater, das war etwa die Version, die man der Politik beima§.

Im Sommer war die Arbeitszeit ideal: von morgens sechs bis neun, dann von abends sechs bis neun.

Zwar gab es auch in Bari eine SA-Uniform und den dazugehrigen SA-Mann namens Schtzinger. Er hatte eine kugelrunde italienische Fau und fnf Kinder.

In ihrer Freizeit betreute Ruth diese fnf, -nicht aus Liebe zu diesen rotzfrechen Rangen, sondern aus Berechnung. Sie machte sich bei Schtzingers unentbehrlich und beliebt. So bemerkte der SA-Mann Schtzinger nicht, was er htte nach Deutschland melden mssen, da§ nmlich Ruth eine aus

sterreich geflohene Jdin solange beherbergte, bis diese auf vielen, vielen Umwegen eine Ausreisemglichkeit fr die USA bekommen hatte. Dieses erst 18-jhrige Mdchen hatte zugesehen, wie man Eltern und Geschwister in Wien abtransportierte, whrend sie von mitleidigen Nachbarn versteckt wurde.

Ruth lernte in Bari ein Mdchen kennen, das ihr aufopfernd half, den Anforderungen gerecht zu werden, die beruflich an sie gestellt wurden. Marion Negri, genau gesagt: Dr.Marion Negri. Ruth und Marion wohnten zusammen in einem mblierten Zimmer, sie teilten alles, was sie hatten, ein wenig Schokolade, die man sich am Wochenende leisten konnte, man teilte die Kleidung, -man teilte vor allem aber die Sorgen und vielen Freuden. Man teilte sogar zwei Verehrer: Ruth bekam den Doktor, der immer zahlte, Marion den Bruno, fr den sie zahlte.

Seite 17

\

\

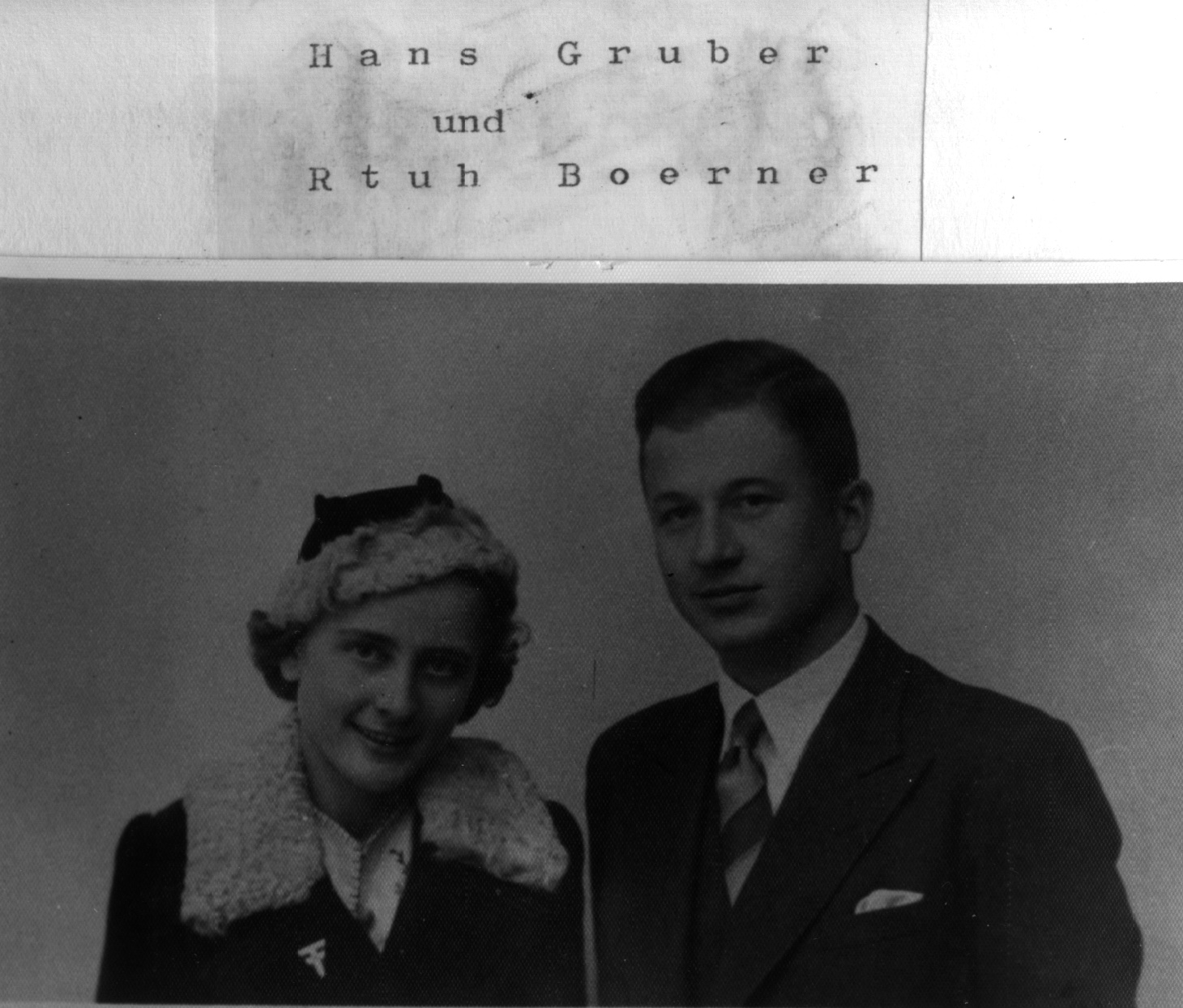

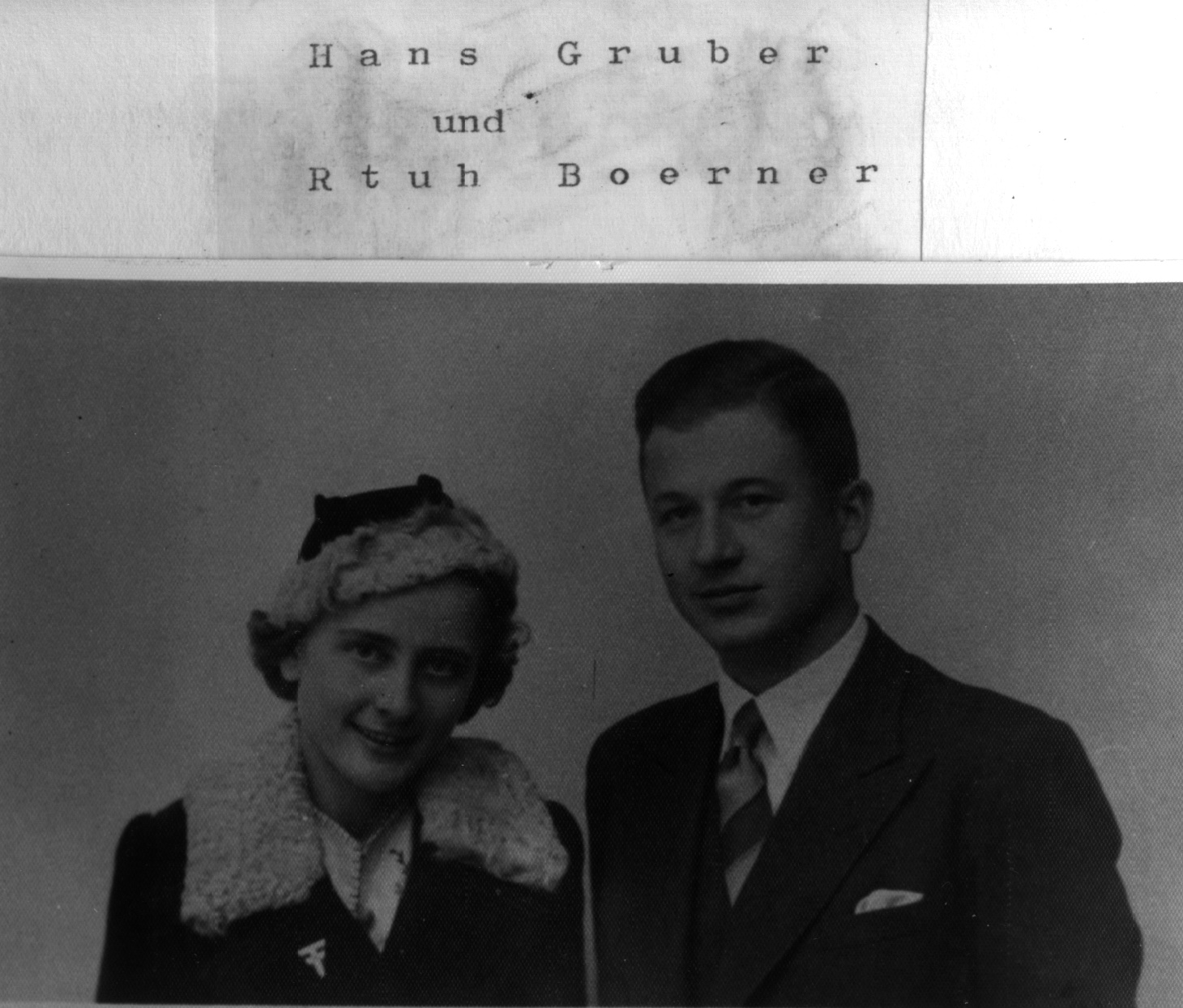

Und dann kam Hans Gruber nach Italien. Doch davon spter.

Seite 18

1900-1915

Familie Gruber

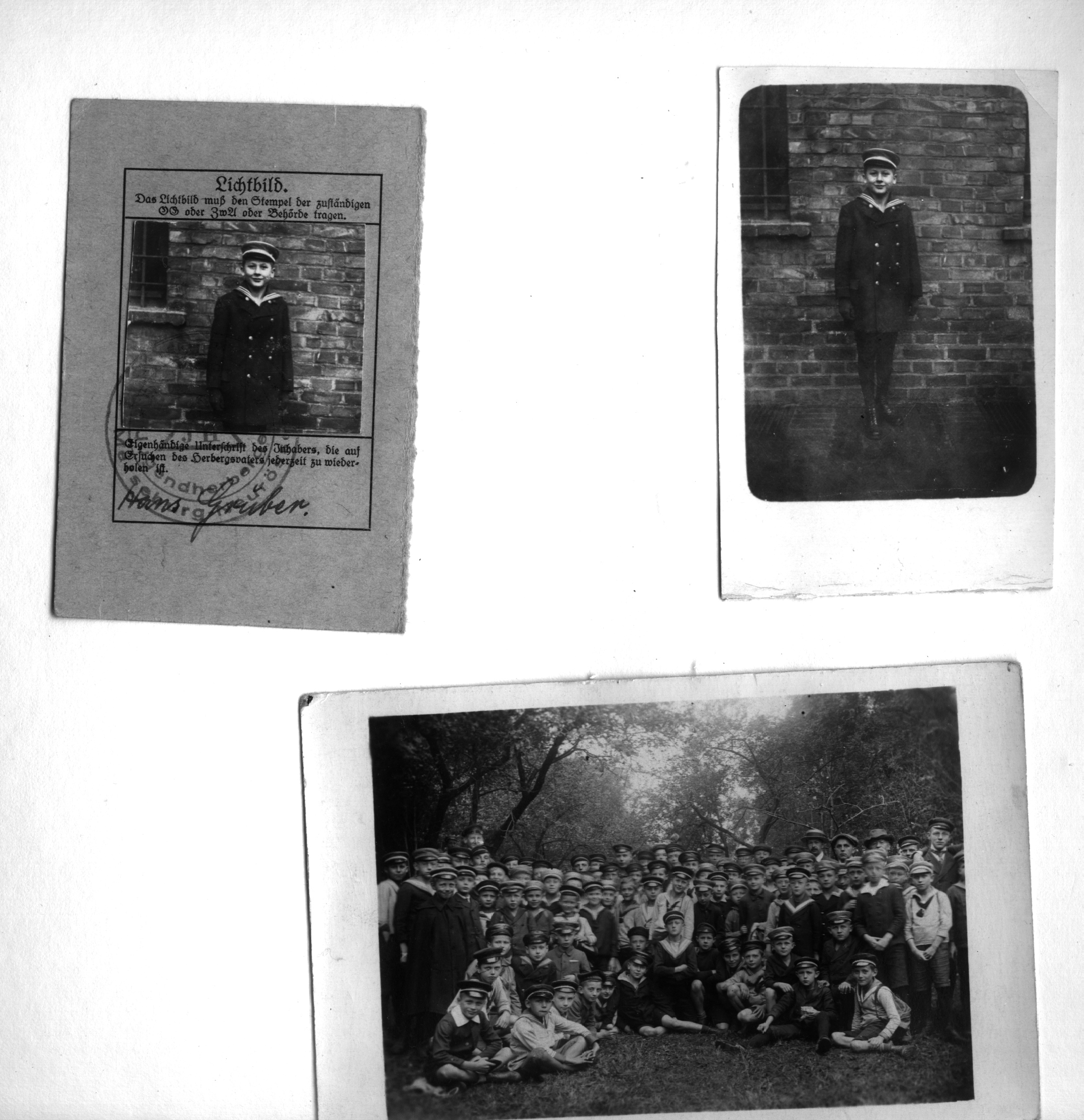

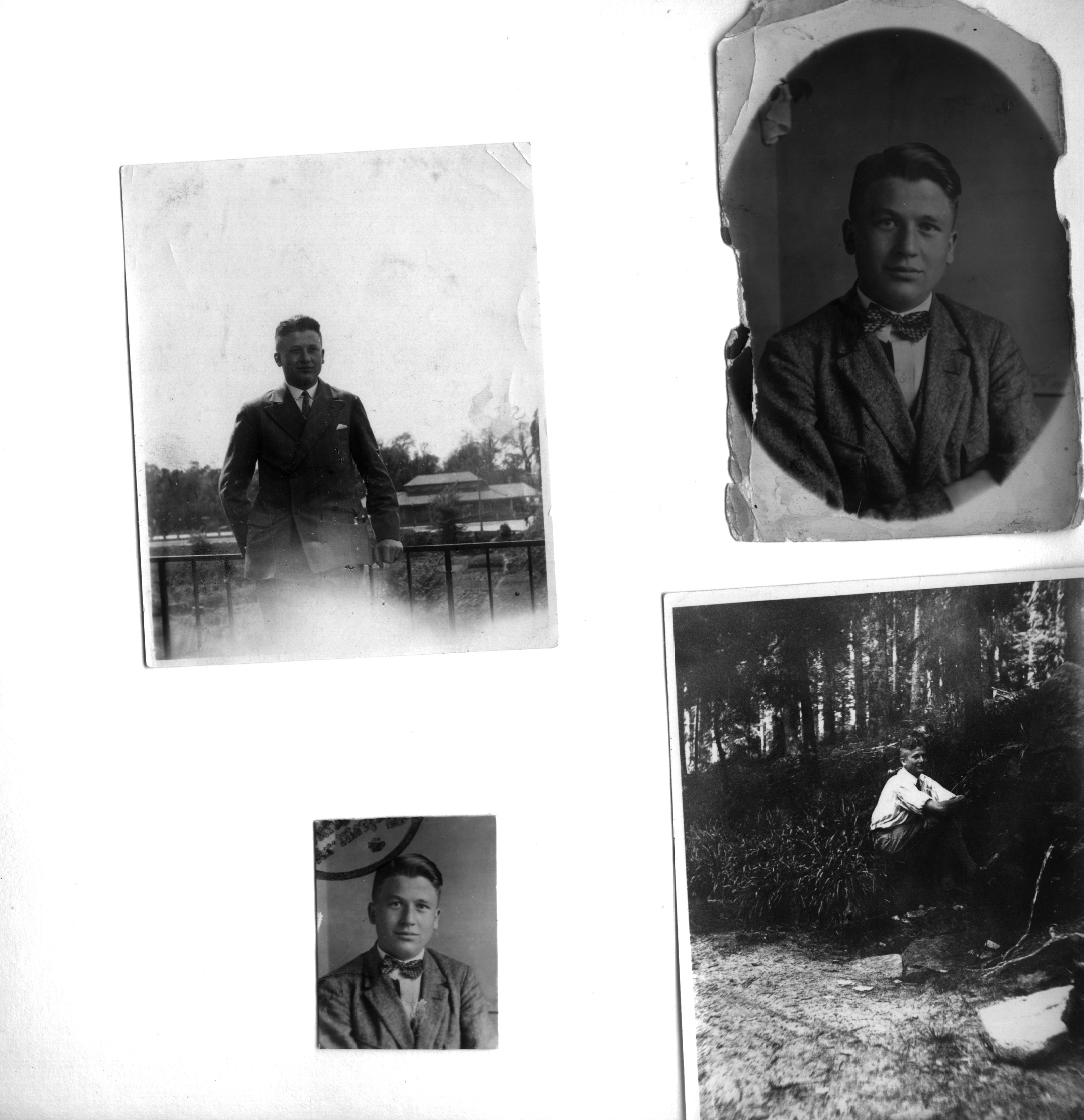

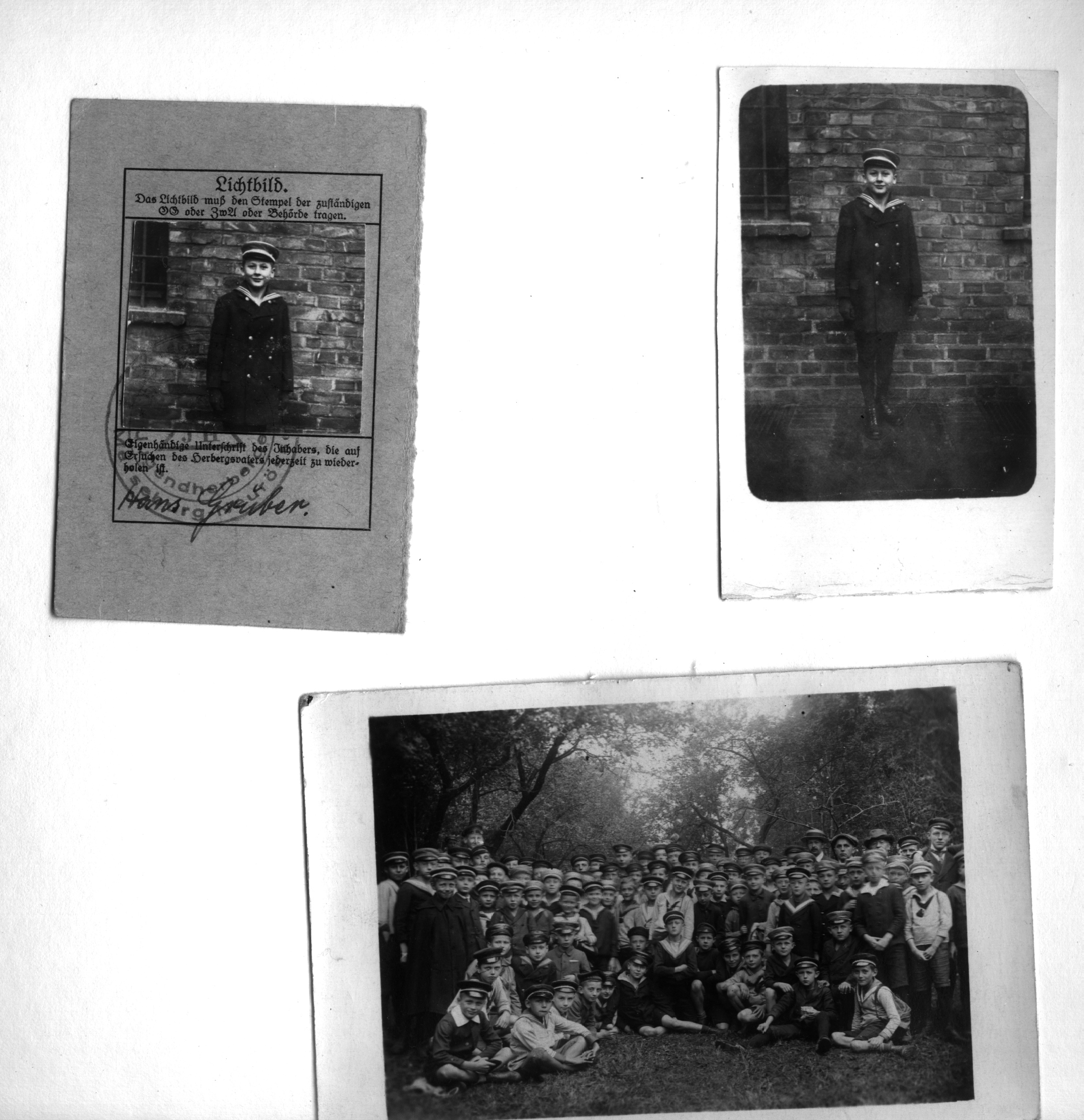

Die Familie Gruber wechselte hufig ihr Domizil (vterlicherseits ttigkeitsbedingt). Von Kthen (Anhalt), dem Geburtsort von Tochter Ruth (3.6.1906) ber Bonn, wo Sohn Hans am 20.2.1908 das Licht in dieser Stad erblickte, ohne da§ man ihm die Schuld zuschieben konnte, da§ diese Stadt spter einmal die Bundeshauptstadt werden sollte. Das Schicksal hatte sich auch deshalb keineswegs verpflichtet, einen solchen Aufstieg ebenfalls dem neuen Sohn ihrer Stadt zu garantieren !

Dann ging die Reise weiter nach Nossen ins Knigreich Sachsen. Dort fuhren Ruth und Hans im eigenen roten "Kasten-Schlitten", der von einer Ziege gezogen wurde, durch die verschneiten Stra§en. Es entzieht sich heute den Nachforschungen des Geschichtsschreibers, inwieweit das Ziel der Kinder mit dem der Ziege in bereinstimmung gebracht werden konnte. Schlie§lich in Leipzig gelandet, erwartete die Familie dort den Ausbruch des 1.Weltkrieges.

Davor aber noch zwei wichtige Ereignisse:

Wahrscheinlich 1912 beobachtete die Familie mit ru§geschwrzten Glsern von ihrem Balkon aus eine totale Sonnenfinsternis, die dem damals erst vierjhrigen Hans heute noch in Erinnerung ist. Das Gleiche gilt fr das Erscheinen des ersten Zeppelins "Schwaben" ber dem Wohnhaus und die Besichtigung des Luftschiffes auf dem Flughafen.

Die Leipziger Wohnung lag in der Nhe des Vlkerschlachts-Denkmals inmitten vieler Grnanlagen in einer historischen Gegend. Dort wurde bekanntlich im Oktober 1813 in den Befreiungskriegen Napoleon entscheidend geschlagen. Von der Wichtigkeit dieser "Sternenstunde" abgesehen, gab es s.Zt. ein Spottvers mit dem Text: "Wer schleicht denn da im Busch herum? Ich glaub', es ist "Napoleum" "Dieses Verschen gab dazu Anla§, da§ die Kinder beim Rascheln unter den Bschen der Griinanlagen jetzt noch Napoleum" vermuteten!

Ostern 1914 kam Hans in Leipzig-Sttteritz in die Volksschule, whrend Ruth bereits das 3.Jahr die Schulbank drckte. Da Ruth ja schon so gro§ war, wurde sie durch Frsprache der Gro§mutter Anna auch von Gro§vater Paul in Merseburg akzeptiert und ab 1912 (s. Bilder auf bernchsten Seiten) auf den Ostseeurlaub nach Bad Niendorf mitgenommen, ein damals gro§es Erlebnis !

Der Ausbruch des 1. Weltkrieges am 1.8.1914 machte diesem Leipziger "Idyll" ein jhes Ende. Der Vater wurde sofort eingezogen und wurde in den Vogesen gegen die Franzosen eingesetzt. Wegen finanzieller Schwierigkeiten erfolgte fr den Rest der Familie der Umzug nach Merseburg in die Wirth' sche Wohnung. Da Vater Alex "das Vaterland verteidigte", wurde keine "Sippenhaft" gebt, sondern die Familie gndigst in 2 Zimmern vorbergehend aufgenommen. Mutter Ida fand auf dem Landratsamt (Kreisbehrde) eine Ttigkeit als Leiterin der Lebensmittelkarten-Ausgabe und wurde dadurch zu einem kleinen Teil finanziell von den Gro§eltern unabhngig. Schon aus diesem Grund wurde das alljhrlich stattfindende "Kinderfest" 1915 mit viel Trara und in halber "Kriegsbemalung" (s. Bild: "Mit Gott fr Knig und Vaterland"!) gefeiert.

Seite 19

Seite 20

Seite 21

Seite 22

Seite 23

Ein gemeinsamens Bild von Ruth und Hans entstand noch einmal im Sommer 1915 mit "Ansteck-Schleifchen", die die Nationalfarben von Deutschland und seinen damaligen Kriegs-Verbndeten trugen. Dann aber schlug das Schicksal unerbittlich zu: Tochter Ruth wurde krank (Mittelohr-Entzndung). Durch Falscheinschtzung des Hausarztes wurde daraus eine Hirnhaut-Entzndung, die schlie§lich im November 1915 zum Tode von Ruth fhrte. Der Schmerz war gro§, auch wenn Hans in seinem Alter die Tragik dieses Geschehens noch nicht ganz begriff. Aus der 4-kpfigen Familie war nur noch Mutter und Sohn brig geblieben.

Die Kriegsjahre waren nicht nur in persnlicher Beziehung schwer , sondern auch hinsichtlich der tglichen Verpflegung. Kohlrben-Gemtise und -Suppen, mit Gries auf das Vielfache vergr§erte zugeteilte Margarine-Mengen, Anstehen an den Lebensmittel-Geschften usw. waren an der Tagesordnung. Hans ging jeden Abend zu einem "Stadt-Bauern" in den Kuhstall und wartete dort mit vielen anderen bis 2 Stunden, ob er eventuell 1/4 Liter verdnnte Milch bekam. Seine Mutter fuhr einmal 1916 mit dem 8-jhrigen Hans zu einer der vielen "Hamsterfahrten" weit auf's Land, um fr Tauschobjekte (soweit berhaupt noch vorhanden) und erniedrigendes Betteln ein paar Pfund Kartoffeln, Brot oder Milch zu erhalten. In Corbetha (einer Bahnstation zwischen Wei§enfels und Merseburg) erfuhren sie auf der Rckfahrt, da§ kein Anschlu§zug mehr an diesem Abend fhre. Es blieb ihnen und einer gro§en Zahl anderer "Hamsterer" nichts anderes brig, als ca. 20 km nachts mit den so begehrten, glcklich erhaltenen Lebensmitteln nach Hause zu laufen. Whrend dieses Fu§marsches, der an dem im Bau befindlichen und erleuchteten Leuna-Werk vorbeifhrte, wurden die Ruckscke und Taschen immer schwerer, ja sie wurden "untragbar". So wurde 1 Liter der hei§- begehrten Milch nach dem anderen als erstes in die Gegend ausgegossen. Dann kam ein Teil der Kartoffeln dran usw. Vllig erschpft kamen Mutter und Sohn gegen 4 Uhr morgens mit einem nur noch geringen Rest der Lebensmittel zuhause an. Man htte damals verzweifeln knnen, weil man fr noch so viel Mhen keinen entsprechenden Lohn erhielt. Aber wie immer in schweren Zeiten: man berwand solche Krisen in der unbeugsamen Hoffnung, da§ es doch bald wieder besser werden m§te.

Hans war 1918 auf das humanistische Gymnasium gekommen, eine gro§e Belastung fr die Mutter. Denn es gab damals weder Schulgeld- noch Lehrmittel-Freiheit. Aber die von Klasse zu Klasse in der Farbe unterschiedlichen Schlermtzen machten die Familie stolz (Standesdnkel bei schwersten finanziellen Opfern ohne Elternhilfe ?), zumal die jeden Ostern fllige neue Mtze den erfolgreichen Abschlu§ einer Klasse auch in der

ffentlichkeit anzeigte.

Seite 24

Seite 25

Seite 26

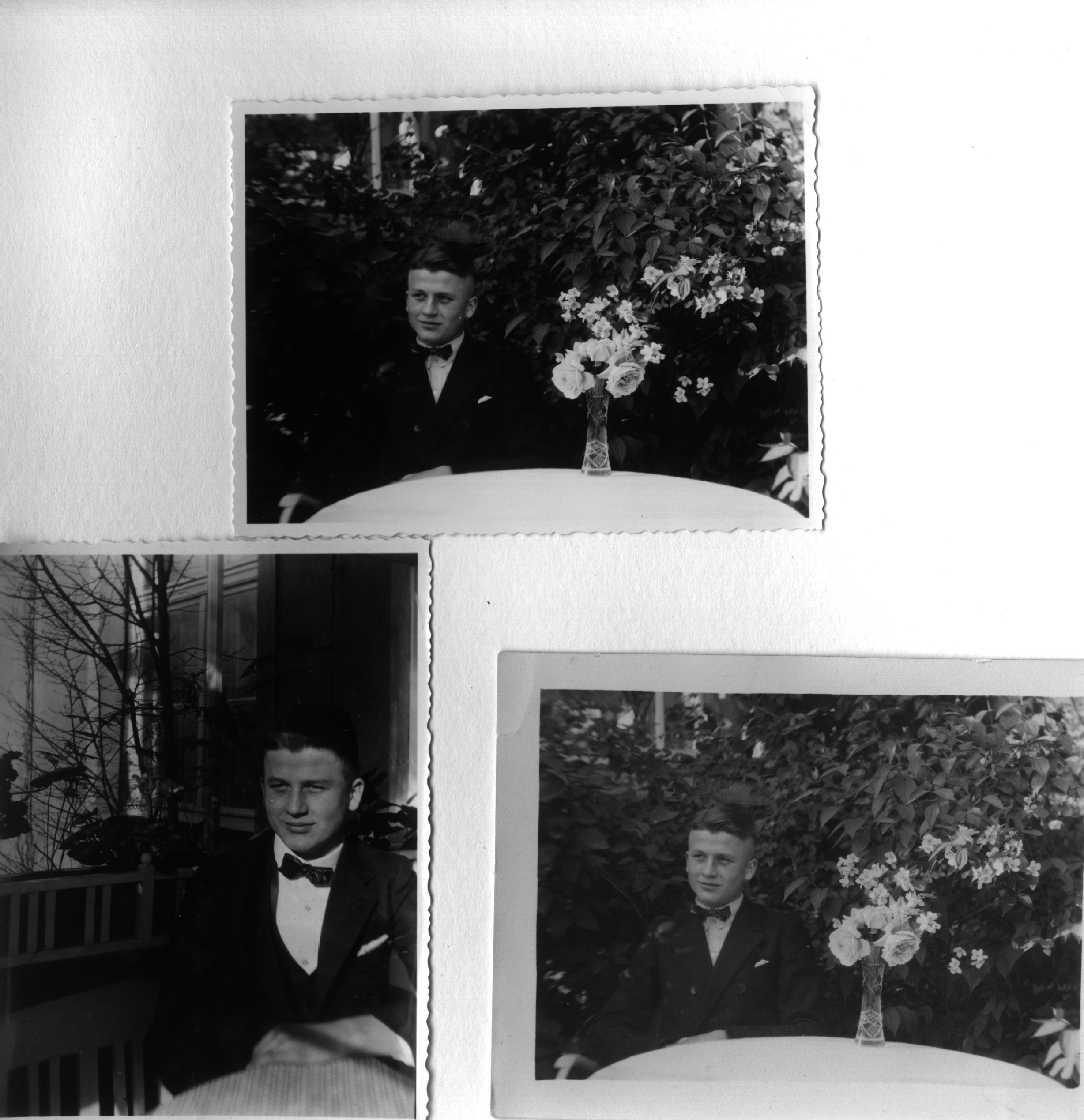

Ein gro§es Gruppenbild zeigt die Schler des Gymnasiums von Sexta bis Oberprima im Jahre 1918 beim obligatorischen "Laubheu-Sammeln". Das Abstreifen der Bltter von den Struchern und Sammeln in gro§en Scken war in den letzten Kriegsjahren notwendig geworden, um den Pferden an der Front (es waren noch viele im Einsatz) anstelle von fehlendem Heu Ersatznahnung zu geben. Diese Aktion wurde vormittags durchgefhrt, soda§ an solch einem Tag schulfrei war. (Hans steht in der 2. Reihe in der Mitte mit Matrosenbluse in schrger Haltung hinter einem knieenden Schler).

Da§ Hans ein "Kriegkind" war, d.h. da§ sein Geist sich ab seinem 6. bis 10.Lebensjahr in diesen schweren Zeiten erst entwickelte, geht aus einer Frage hervor, die er eines Tages seinen Gro§eltern stellte: "Jetzt stehen immer gro§e berschriften ber den Zeitungs-Artikeln: z.B... "deutscher Kreuzer versenkt engl. Kriegsschiff" oder "Deutsche Truppen weisen starke franzsische Angriffe ab" usw. Wenn nun einmal Frieden wird, gibt es dann gar keine berschriften mehr?"

Wenn es auch noch keine Luftangriffe gab, merkte man doch schon in der Heimat, da§ wir an der Front dem durch die Amerikaner gewaltig gesteigerten Kriegspotential nicht mehr gewachsen waren. Dazu kam die Not im Lande selbst infolge des Mangels an Lebensmitteln und allen notwendigen Bedarfsgtern. Man gewann langsam die berzeugung, da§ der Krieg, vom Volke nicht mehr als "notwendig" erachtet (falsche Politik der herrschenden Klassen einschl.des Kaisers), verloren war. So kam es zur November-Revolution (1918) und zur Abdankung des Kaisers. Nach dem Waffenstillstand am 11.11.18 versuchten Spartakisten die Diktatur des Proleletariats nach russischem Vorbild bei uns zu errichten.

Hier setzt nun wieder die Rckerinnerung von Hans ein. In der Nhe der Wohnung lag eine Kaserne, um die hufig Kmpfe entbrannten und die schlie§lich unter Gefangennahme der Soldaten von den "Roten" genommen wurde. Da Merseburg im Industrie-Zentrum lag ("Mammutwerk" Leuna, mitteldeutsche Braunkohlengruben und deren Verwaltungen in Halle usw.) hatte die Bevlkerung sehr unter den rivalisierenden sich stndig mit Gewehren, Handgranaten, ja sogar Kanonen beschie§enden Gegnern zu leiden. Der Hhepunkt dieser blutigen und verlustreichen Kmpfe war die Besetzung der Leunawerke durch den schsischen Kommunistenfhrer Hlz und die "Schlacht" bei Ammendorf (zwischen Halle und Merseburg gelegen) im Jahre 1921.

Gott sei Dank gingen diese Unruhen zugunsten der regulren Truppen aus, und es kehrte nun einigerma§en Ruhe ein. Dafr wurde trotz aller Bemhungen der Regierung (Ebert) die Reichsmark immer wertloser, soda§ man 1923 bei Lebensmitteleinkufen nur noch in Millionen und schlie§lich in Milliarden rechnen mu§te. Da das normal vorhandene Geld auch bei den Kommunen nicht mehr reichte, druckte jede gr§ere Stadt ihr eigenes "Notgeld". Jede Woche fuhr am gro§elterlichen Hause in Richtung Leunawerke eine gro§e Autodroschke vorbei, die die hunderte von Milliarden Reichsmark zur Entlhnung der in Leuna Beschftigten enthielt.

Seite 27

Seite 28

Seite 29

In dieser Zeit gab Hans Gymnasiasten Nachhilfe-Unterricht, den er sich anfangs erst mit Geld bezahlen lie§. Als er aber einen Sohn eines Seifenladen-Besitzers als Nachhilfe-Schler bekam, lie§ er sich in Waren, d.h. in Seife auszahlen. Er hatte schlie§lich auf Jahre hinaus keine Seifen-Beschaffungssorgen mehr!

Da die Lebensmittelkartenstelle einige Zeit nach dem Kriege aufgelst wurde, bekam Mutter Ida andere Broarbeit.

Im Jahre 1923 starb Gro§vater Paul an einem Herzleiden. Er hatte nicht, wie andere kleine Fabriken sich auf Heereslieferungen eingestellt, die damit ihr "Geschft" machten. Dazu hatte er einen zu gro§en Kaufmannsstolz. Die Folge war, da§ seine Peitschen-, Spazierstock- und Lederartikel-Fabrik immer mehr in die "roten Zahlen" kam. Aber wahrscheinlich hatte er nach den Kriegswirren, und der rapiden Inflation keinen rechten berblick mehr ber seine wirtschaftlichen Verhltnisse. Er vererbte die Fabrik seinem Enkel Hans, die nun die Mutter weiterzufhren versuchte. Da es aber zwecklos war (es gab ja auch keine Kutschen oder Bauernwagen mehr, wozu Pferde mit Peitschen bentigt wurden), wurden die Fabrikgebude in ca. 20 Einzelwohnungen umgebaut.

In dieser, in finanzieller Hinsicht schlechten Zeit wurde erwogen, Hans nach der mittleren Reife in die Kaufmanns-Lehre zu geben. Ein Lehrherr war in Magdeburg auch schon gefunden. Schlie§lich gaben aber die Urteilee der Gymnasiums-Lehrer den Ausschlag, Hans unbedingt das Abitur machen zu lassen. Die nderung im Entschlu§, die ja wieder mit Geldausgaben verbunden war (Schulgeld, Geld fr Bcher u. entspr. Kleidung) brachten fr Hans die moralische Verpflichtung mit sich, die in ihn gesetzten Hoffnungen auch flei§m§ig zu erfllen, auch auf die Gefahr hin, als Streber zu gelten.

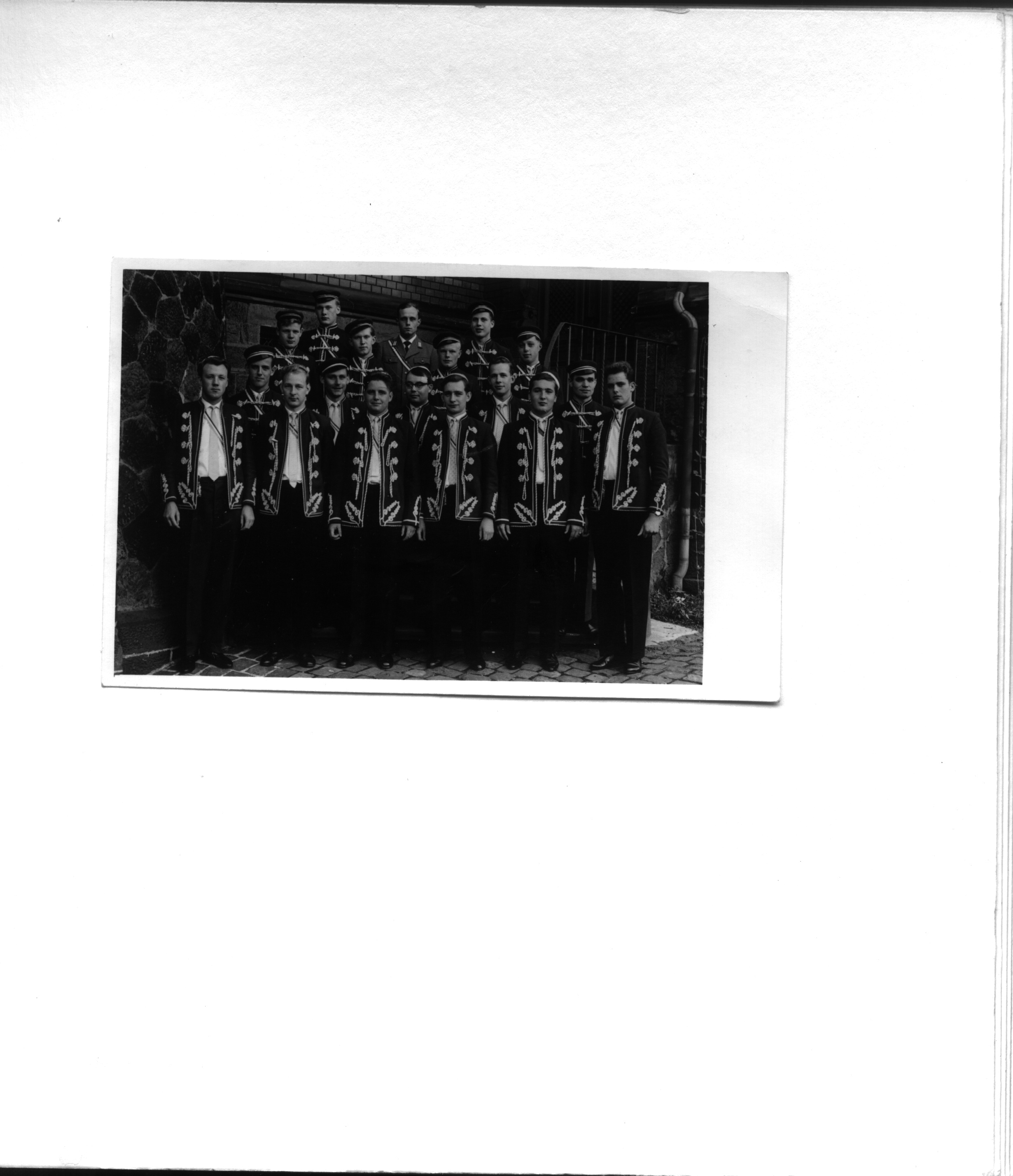

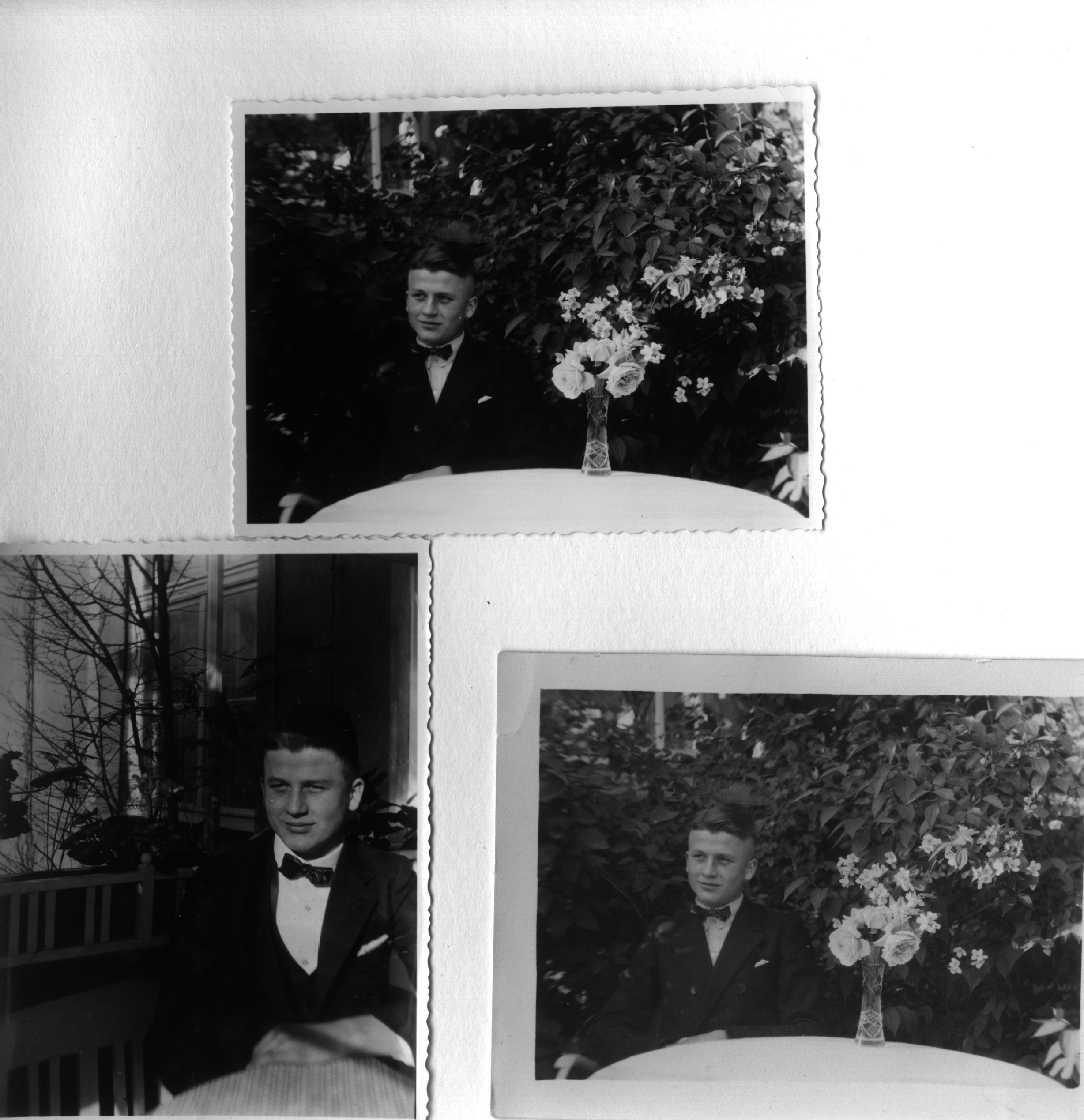

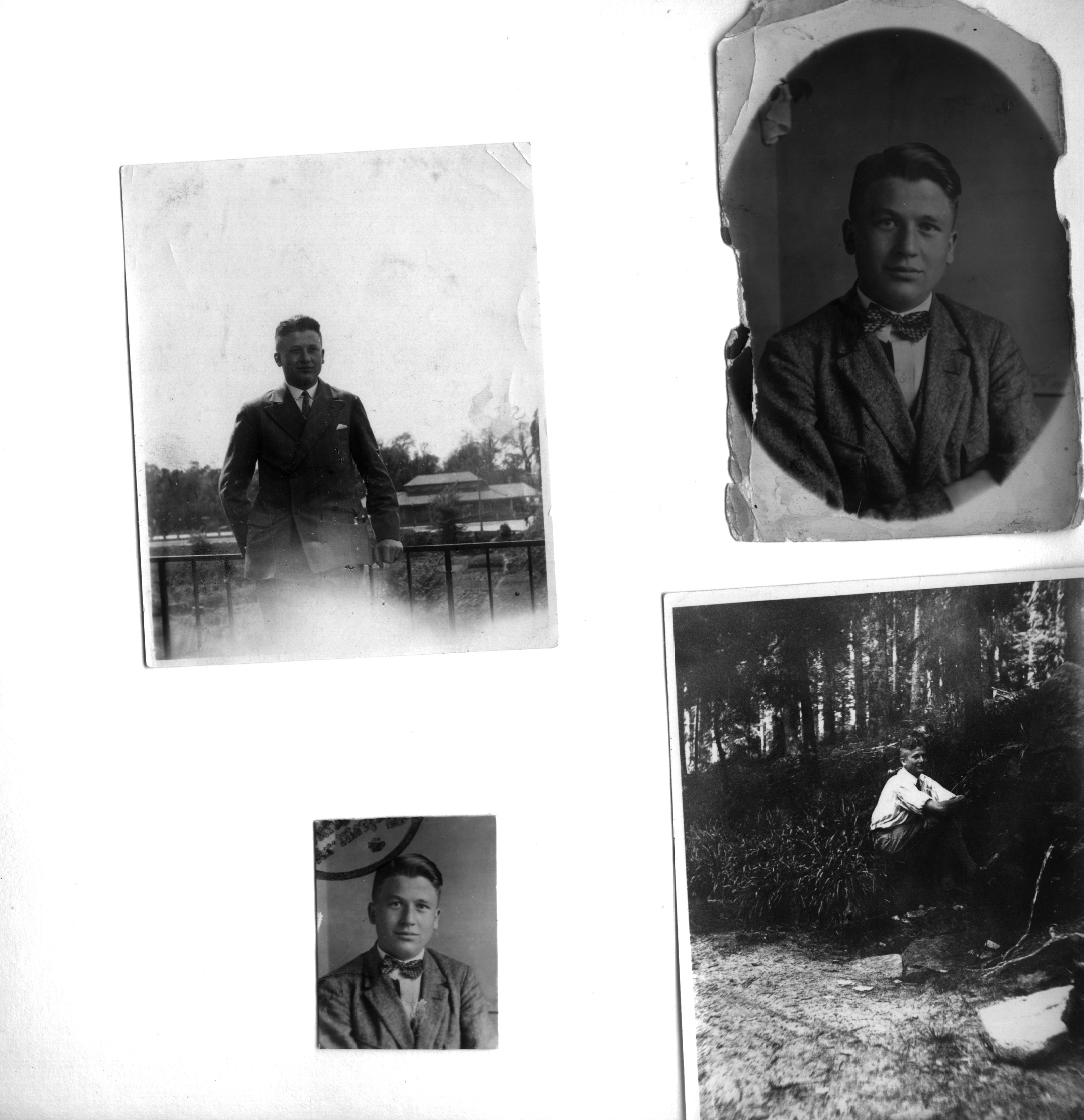

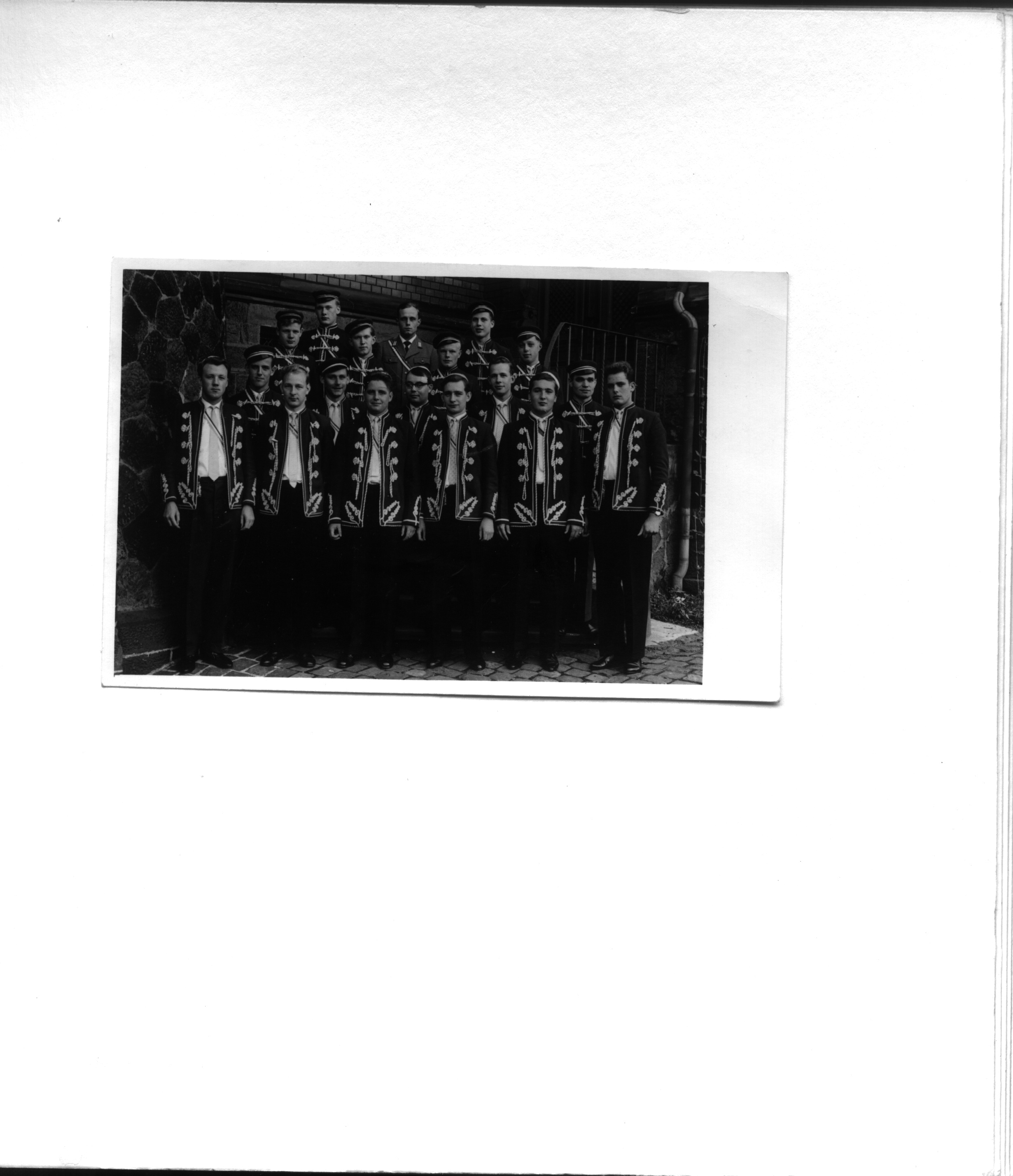

1927 bestand Hans das Abitur, das auch in einer Mittelstadt wie Merseburg mit 35.000 Einwohnern einen entsprechenden Ausdruck fand. Man zog, vorneweg der gymnasialeigene Spielmannzug, in langer Front mit Eichenkranz-geschmckten Oberprimaner-Mtzen vom Gymnasium durch die Hauptstra§en.

Inzwischen (1925) hatte die Mutter das 2.Mal geheiratet und zwar den Chemiker Dr. Leonhard Schmitz, den Betriebsfhrer der "Gasfabrik" in den Leunawerken. Die Ttigkeit des Stiefvaters sowie berhaupt die neuen und imponierenden Verfahrens-Ablufe der in Leuna bzw. in der gesamten IG-Farbenindustrie erzeugten Produkte bestimmten nun die Studienrichtung von Hans: Chemie-Ingenieurwesen. 1927 gab es diese aus den USA kommende Ausbildung nur in der TH Karlsruhe, die nach der Masch.Ing.-Ausbildung bis zum Vorexamen dann die Weiterbildung in chemischen und physikalischen Fchern betrieb. Sie war ganz auf die technische Seite mit chem. Erkenntnissen fr die chemische Gro§industrie ausgerichtet (u.a. Gasfabrikation in Generatoren, Apparatebau fr die Ablufe chem. Reaktionen sowie Destillieranlagen, Apparaturen zur Herstellung von Ammoniak, Methanol, Benzin aus Kohle und l usw.)

Seite 30

Seite 31

Seite 32

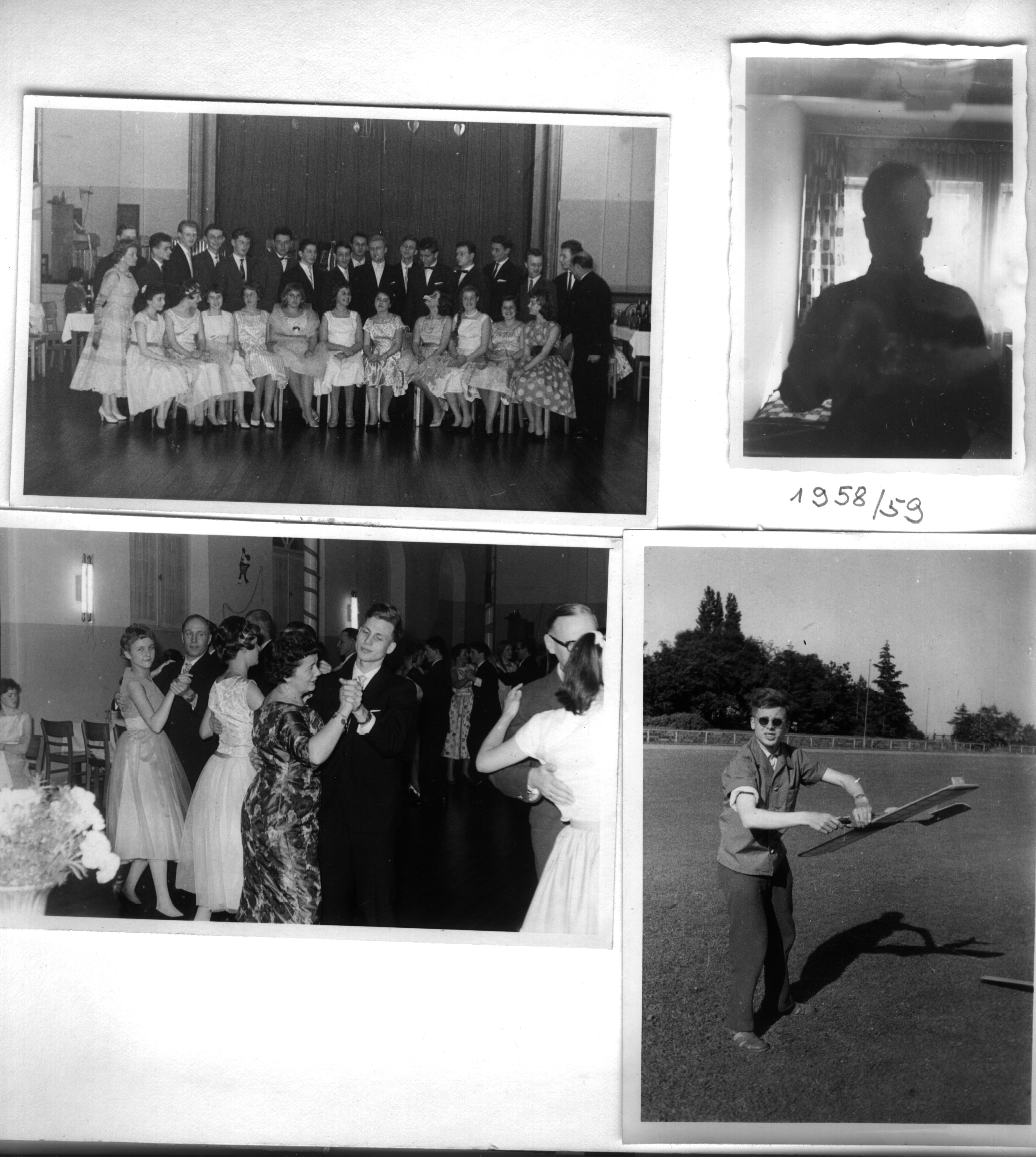

Dieser Einsatz erbrachte 3,- RM/Tag ! 1934

1935 erhielt Hans seine erste bezahlte Stellung (wohl als Folge des Hitler'schen Arbeitsbeschaffungsprogramms) als Betriebsassistent im stdtischen Gaswerk in Halle/Saale. 1936 jedoch wechselte er, da er die "Beamten-Ttigkeit" nicht sonderlich mochte und auch keine Aussicht auf eine Aufstiegmglichkeit bestand, zu der Apparatebau-Firma Bamag-Meguin AG in Berlin als Projektingenieur und schlie§ich besonders auf Grund seiner inzwischen gesammelten betriebliche Erfahrungen als Ingenieur zur Inbetriebnahme der von ihm projektierten und gebauten Anlagen (z. B. eine in Deutschland, wenn nicht auch in Europa erstmals errichtete Stadtgas-Entgiftungsanlage in Norhausen/Harz, Niederdruckteile in Hydrieranlagen in Leuna, Zeitz, Bari/Sditalien usw.

Was neben der hauptamtlichen Ttigkeit des Hans bei der ANIC in Bari geschah, kann man ein paar Seiten den Schilderungen von Ruth entnehmen. Die Arbeit dort war interessant aber auch mit Schwierigkeiten verbunden. Die leitenden Ingenieure und das Fhrungspersonal kam zum gr§ten Teil aus Mailand, die Arbeiter hingegen waren Einheimische, die zur damaligen Zeit pltzlich aus dem Tomatengarten oder aus dem Fischerboot in Werkshallen gesetzt wurden und sich der modernen Technik vllig hilflos gegenbersahen. Aber bei den schlechten wirtschaftlichen Verhltnissen nahmen die Leute das auf sich, wenn sie auch auf die von ihnen zu bettigenden Armaturen (Schieber, Ventile) Marienbilder aus Pappe stellten und sich. vor jeder Armaturen-Bettigung bekreuzigten. Im ganzen gesehen, waren es doch arme Menschen, die fr eine Handvoll Lire ihre eigenen Arbeitsanzge an ihren Arbeitspltzen verschlissen, ohne dafr Ersatz zu bekommen. Es gelang trotz dieser "unbedarften" Menschen nach Fertigstellung diese Hydrieranlage mit albanischem

l nach und nach mit englischem, amerikanischem, hollndischen und deutschem Einarbeitungs-Personal in Betrieb zu nehmen. Die Sicherheitsvorkehrungen fr die Belegschaft war unvorstell-ar primitiv und unzureichend fr unsere Verhltnisse und von Umweltschutz hielt man garnichts. Das war 1938/39.

Als man 1960 Bari wiedersah, hatte sich daran nichts gendert. Mit vielem Gestank flo§ das Werksabwasser mit

l und anderen Giftstoffen einfach in die schne Adria. Der "Lido" von Bari war ja einige Kilometer sdlich davon, da wird also schon nichts hinkommen! berdies erhielten die auslndischen Ingenieure "Auslsungen" (das Gehalt lief ungekrzt in der Heimat weiter!) von fr dortige Verhltnisse schwindelnder Hhe. Dazu kam der unwahrscheinlich fr Reichsmark gegenber dem Lira gute Wechselkurs, denn die Auslsungen basierten auf der heimischen Whrung. So lebte man anfangs dort wie der "Herrgott in Frankreich".

Seite 33

Seite 34

Seite 35

Seite 36

Seite 37

(geschrieben am 30.11.1981/)

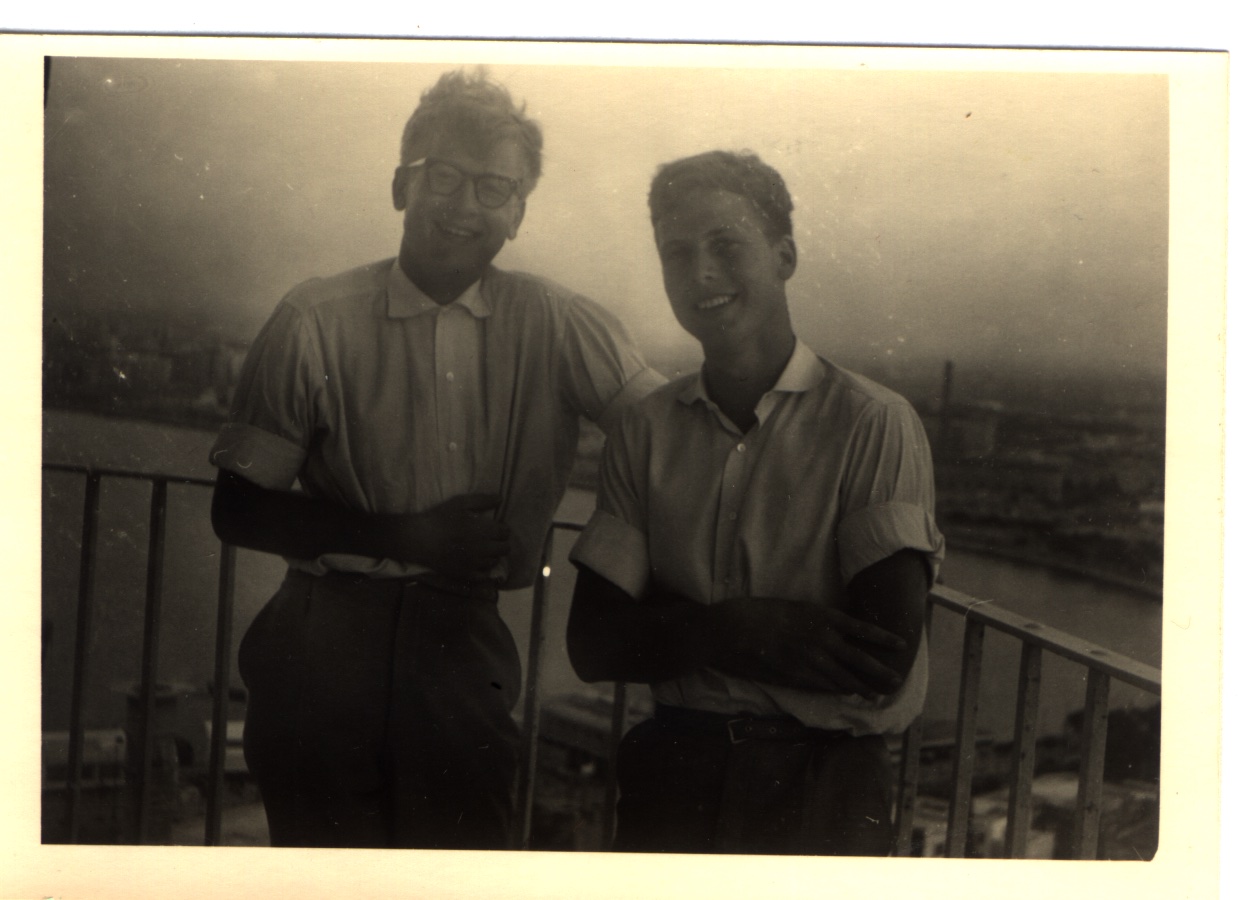

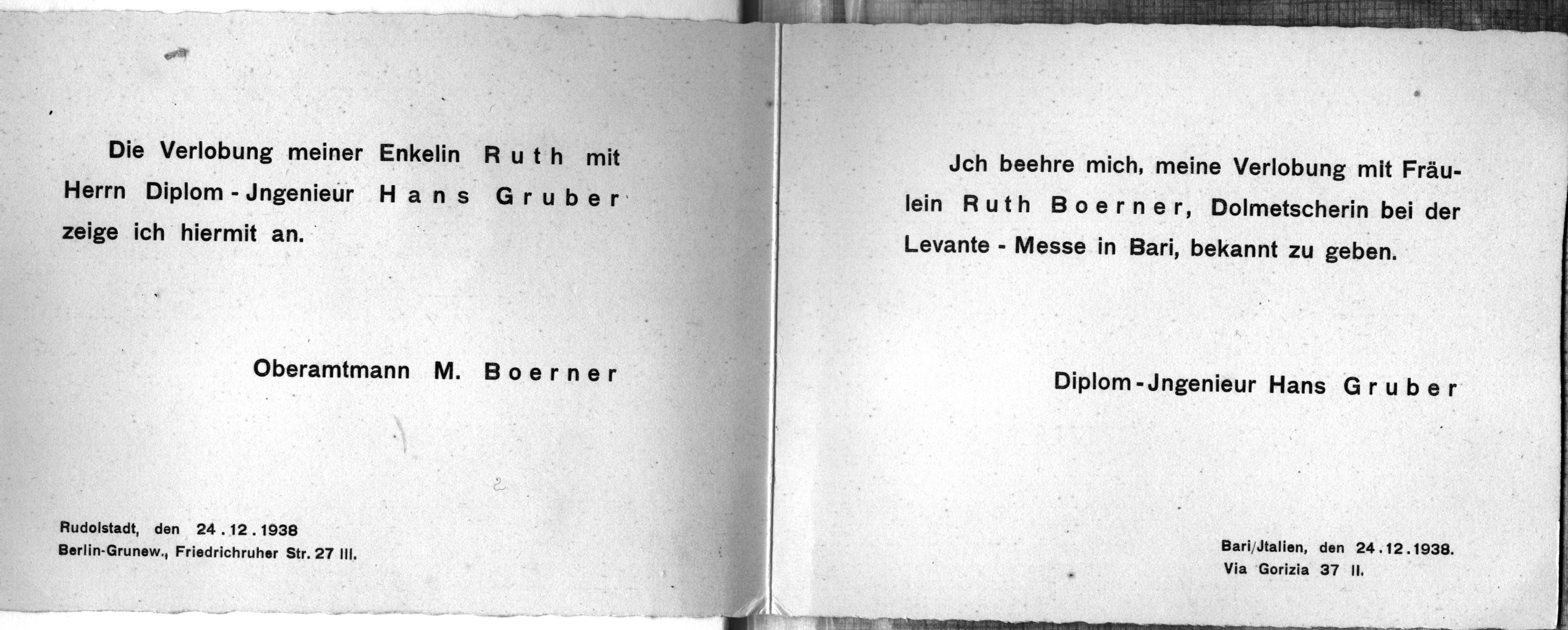

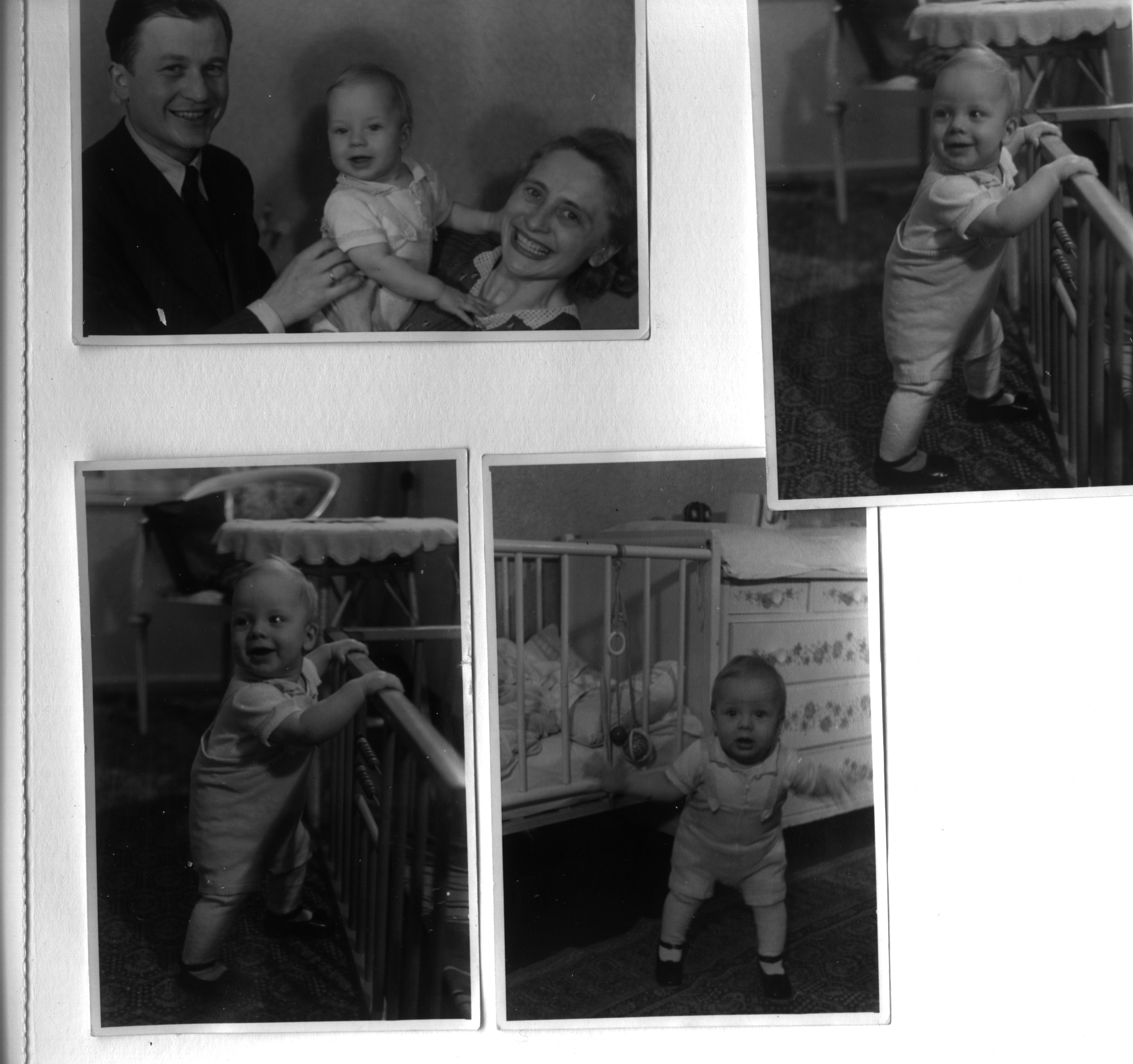

HANS, das Kind aus einer geschiedenen Ehe und Ruth, elternlos, -beide ohne Geschwister-, trafen sich an Ruths Arbeitsplatz. in der Levante-Messe zum ersten Mal. Hans wollte italienisch lernen, Ruth gab Privatstunden. Was dabei herauskam, war eine Verlobung, -feucht war sie, nicht vom Alkohol, sondern vom adriatischen Meer. Hans und Ruth waren mit einem Fischer hinausgefahren, -eng umschlungen, denn es war im Morgengrauen sehr kalt fr zwei, die nur hauchdinne Sommersachen (vom frhlichen Abend zuvor) anhatten.

Der Fischer holte aus der Tiefe des Meeres einen Tintenfisch mit glitschigen, grauen, durchsichtigen Armen und bot ihn als besonderen Leckerbissen an,-zappelnd werde der gegessen, meinte er.

So begann's. Fr beide war's zum Kotzen, der Fischer sah es. "Was s o anfngt, endet immer gut," meinte er, und er hatte recht.

Am Horizont ging die Sonne auf, das Meer, zunchst tiefblau, schimmerte in allen Regenbogenfarben, bis es zuletzt Gold auszuspucken schien. "Reich werden Sie sein," meinte der Fischer, indem er auf das Meeresgold wies. Reich sind Hans und Ruth nie geworden, aber es reichte halt immer zum Durchhalten.

Heute wissen beide, da§ sie immer und immer vom Glck umgeben waren, wenn Gefahren sich zusammenbrauten. Zunchst drohte bereits 1938, als sie sich kennenlernten (und zur Verlobung partout keinen rohen zappelnden Tintenfisch essen wollten) der zweite Weltkrieg. In Mnchen wurde im letzten Augenblick mit Hitler eine friedliche Lsung vereinbart, Europa atmete auf, die Vernunft schien Gewalt und Machtstreben besiegt zu haben. Da§ dieser Frieden nur wenig lnger als ein Jahr dauern wrde, ahnte damals kaum jemand.

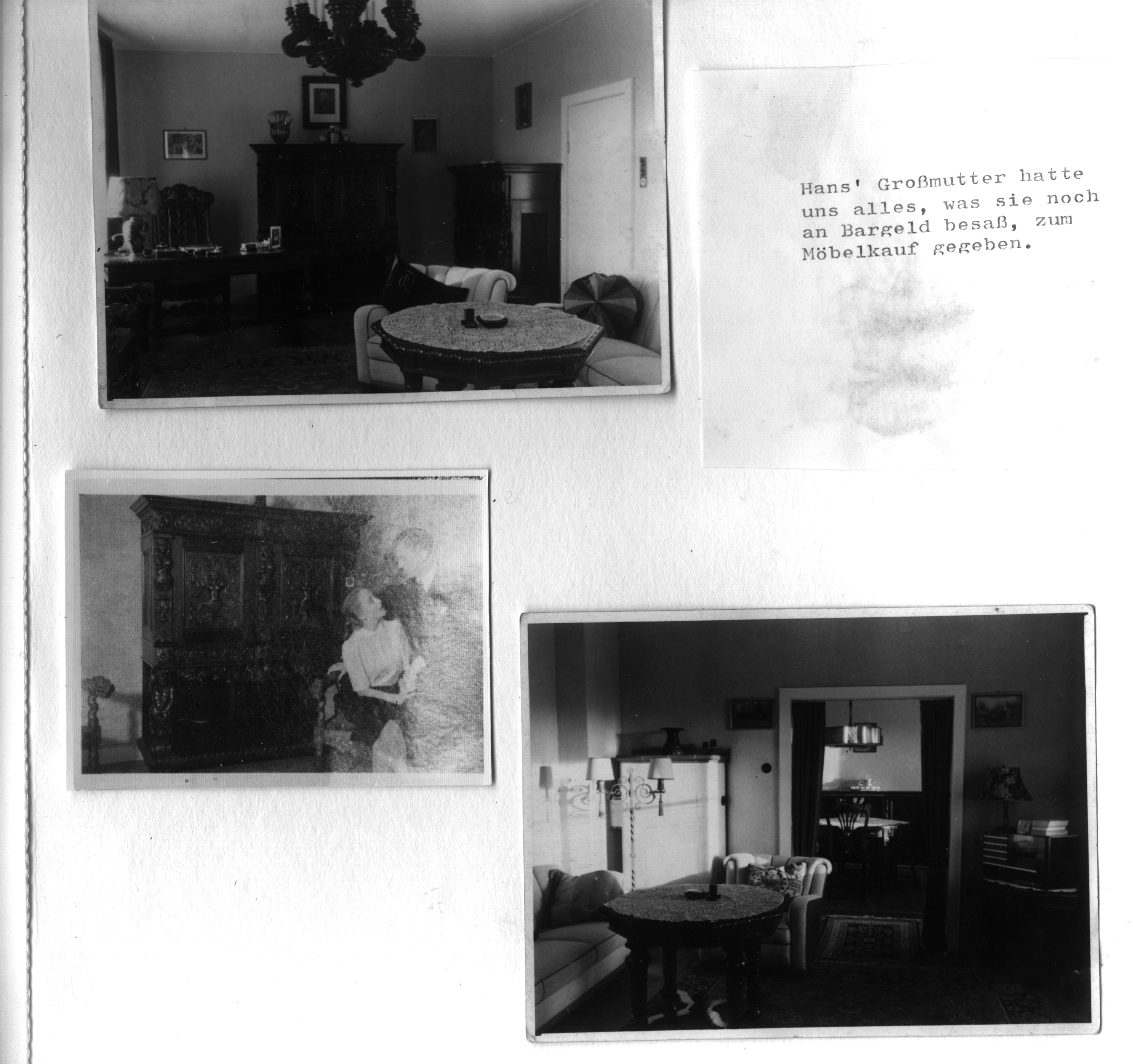

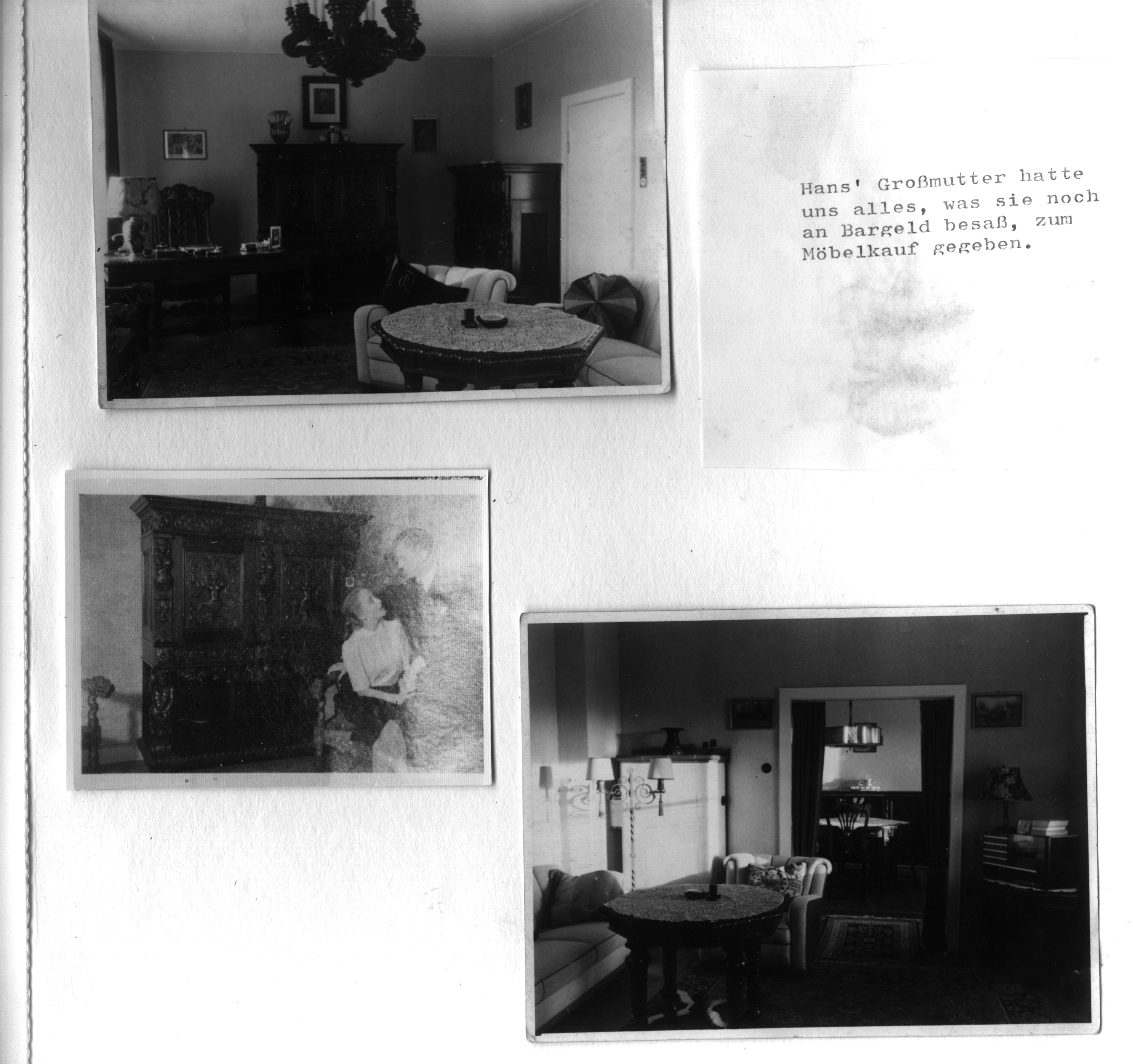

Fr Hans und Ruth gab es Gefahren dieser Art nicht, - aber es gab natrlich Sorgen: Nur zu gut kannten beide finanzielle Probleme, -beide wu§ten, da§ mit der Stellung von Hans gesellschaftliche Verpflichtungen verbunden waren, denen man nicht ausweichen konnte. Das hie§, irgendwoher mu§ten standesgem§e Mbel, das ganze Drum und Dran eines Hausstandes hervorgezaubert werden. Es war ganz anders ls bei Ehen der Nachfolgegeneration: Ein 'ordentliches Mdchen' brachte einen kompletten Hausstand mit in die Ehe, andernfalls war es eben nicht 'ordentlich'.

Es half.nichts, ohne Mbel und Hausstand keine Eheschlie§ung, man wartete. Ruth kehrte zunchst ihrem geliebten Bari den Rcken, weil sie in Deutschland mehr verdienen konnte. Hans blieb in Bari, bis dort seine Arbeit beendet war. Es wurde eisern gespart, -ein ganzes Jahr lang. Dann endlich, am 30.11.1939 -heute vor genau 42 Jahren- traten beide den Marsch zum Standesamt in Berlin an.

Wohnungssuche, Kriegsausbruch, Mbelbeschaffung, -das alles lag hinter ihnen. Da§ aber am Tage des Einzugs, nmlich am 29.11.39, die von ihnen gemietete Wohnung noch nicht ausgerumt war, weil nach dem Tod der

Seite 38

Vormieterin die Erben noch nicht aktiv geworden waren, entdeckten sie wenige Stunden bevor der Mbelwagen kommen sollte.

Im Hau-Ruck-Verfahren wurden alle Mbel in einen Raum verfrachtet. Die erste, aber bei weitem nicht die letzte Muskelkraft-Anstrengung in dieser Ehe, die am kommenden Morgen um 9 Uhr staatlich abgesegnet werden sollte. Gegen Mitternacht gab es den ersten Lichtblick im Durcheinander zwischen fremden und eigenen Mbeln. Hans ging in seine Wohnung, -zum letzten Mal, Ruth wollte noch ein wenig Ordnung schaffen und versprach, dann noch ein paar S+unden zu schlafen. Wenigstens das Schlafzimmer incl. Betten und Bettwsche mu§te wohnbar sein. Solange wollte sie weiterarbeiten. Hans ging, Ruth schob nach Mitternacht weiter Mbel, Schutt und Kisten. Es klingelte. Ein wtender Hausbewohner erbat sich Ruhe.

Als er den Zustand der Wohnung sah, und erfuhr, da§ morgen per Standesamt geheiratet werden sollte, packte er zu und schuftete bis 8:30 Uhr frh. Als er ging, lie§ er eine blitzsaubere Wohnung, voll eingerichtete drei Rume und gut funktionierende Kche zurck. "Mein Hochzeitsgeschenk", meinte er und bemerkte nebenbei: "Irgendwozu kann man sogar einen ollen Juden brauchen. Sprach's und verschwand.

Ruth war SO verdutzt, da§ sie nicht bemerkte, da§ der Strom ausgefallen war.

Hans stand ab 8:30 Uhr unten auf der Stra§e und versuchte, Steine gegen die im dritten" Stock gelegenen Fenster seiner neuen Wohnung zu werfen, um sich bemerkbar zu machen, da mangels Stroms die Klingel nicht ging. Ruth stand unter der Dusche und zog sich in Windeseile ihr konventionelles schwarzes Kostm mit wei§er Bluse an, - da fiel ihr ein, da§ Hans ja um 8 Uhr kommen wollte.

Wo er nur bleibt? - Automatisch fhrt so eine Frage zum Fenster, und da sah sie ihren Hans, blaugefroren mit Maiglckchen in der Hand, die alle die Kpfchen hngen lie§en.

Mantel an, Tre zugeknallt, Treppe heruntergesaust, im Gallopp zum Standesamt. Da endlich gab es Ruhe, und es gab bei Ruths Unterschrift unter dem Heiratsdokument einen Klecks. Kein Wunder, wenn man die Nacht mit einem Juden durchgearbeitet und die eheliche Wohnung eingerichtet hat,. "Schwein werden Sie immer haben", meinte der Sandesbeamte mit einem Blick auf den Klecks.

Dann gab's fr die Trauzeugen einen kleinen Imbi§'. Es war ja seit drei Monaten Krieg, Lebensmittel waren rationiert, -vor allem aber stand die kirchliche Trauung mit einer Bombenfeier vor der Tr, - am 9.Dezember 39!

Seite 39

Seite 40

Fr Hans, besonders aber fr Ruth begann ein neues Leben, das Anpassung zur Grundlage hatte: Ruth mu§te mit ihrer Umwelt, die sie sich nicht mehr selbst aussuchen konnte, zurechtkommen, und das war schwer. Von Anfang an wurde nicht nur fr die nahe, sondern vor allem fr die ferne Zukunft geplant. Hans Arbeitsplatz, ideal fr einen Junggesellen, bot nicht die Mglichkeiten, die man bei gro§en Idustrie-Unternehmen fand, vor allem ging es darum, uk-gestellt zu werden, zu deutsch: im Heimatland unabkmmlich. Als Chemie-Ingenieur waren fr Hans die Voraussetzungen dafr vorhanden, nun galt es, bei einem Gro§konzern unterzukommen, und das war das Hydrierwerk Plitz = HWP.

Der Abschied von Berlin fiel schwer. Zunchst gab es in Plitz, das neu erbaut wurde, fr die Arbeitskrfte zwar Unterschlupf, aber noch keine Wohnungen. Das hie§: Hans begann seine neue Arbeit in Plitz bei Stettin, Ruth blieb in Berlin. Sie wurde zunchst nicht von ihrer Ttigkeit als Fremdsprachen-Lektorin im Arbeitswissenschaftlichen Institut, Berlin, Mohrenstra§e, gegenber vom Kaiserhof, freigestellt. Aber sie erhielt die Erlaubnis, zu Hause zu arbeiten und wchentlich ihr Pensum abzugeben.

Was lag fr eine jung verheiratete Frau nher als der Gedanke: das kann ich auch von Plitz aus erledigen! Ihr war es egal, welche Wohnmglichkeiten dort anzutreffen waren, Hauptsache sie war bei Hans. Bei aller Liebe zu ihm schlug sie dabei etliche Haken. Man mu§te mit dem Geld rechnen, -was lag nher als Vermietung der Wohnung in Berlin? Hans htte das nie erlaubt, das wu§te Ruth genau. Nur mal so rumhren wollte sie, und aufeinmal war die Wohnung vermietet, -fr einen Mordspreis. Ein Diplomatenehepaar aus Rumnien hatte gerade Nachwuchs bekommen und wohnte im damals schon von der Wohnungsnot geplagten Berlin recht provisorisch. Die herrlichen Mbel, die schne Lage, die gro§en fnf Rume waren genau das, was sich diese Familie wnschte. Der Rest ging sehr schnell. Es wurde gepackt, ab ging's nach Stettin-Plitz, -die Amzars, das rumnische Ehepaar, zogen in die Werftstra§e 8. ohne da§ Hans es erfuhr.

Er fand in einem Dorf bei Plitz eine Unterkunft fr sich und Ruth, unterm Dachjuchheh in zwei frchterlichen Rumen und noch frchterlicheren Betten. Man war wieder zusammen! Regelm§ig am Wochenende schickte Ruth ihre Arbeit ins AWI nach Berlin, regelm§ig ging dafr das Gehalt ein, regelm§ig die honorable Miete von Amzars, -und ab und zu kamen Lebensmittelpckchen von ihnen, Diplomatenverpflegungs-berschsse. - Da Jochen bereits unterwegs war, konnten alle zweieinhalb Grubers diese Zusatznahrung guf gebrauchen.

Und noch immer wu§te Hans nichts von der Wohnungsvermietung, bis nach einigen Monaten die ersten Bomben auf Berlin niedergingen. "Wir mssen unbedingt nach unserer Wohnung sehen," verlangte Hans. Widerspruch blieb erfolglos. Die Amzars wurden angerufen und bereiteten ein Diplomaten-Essen (Kohlrouladen) vor, und sie waren gespannt, wie Ruth nun mit Hans zurechtkommen werde.

Seite 41

Als der Zug aus Stettin in Berlin einlief, gab es, wie Ruth aufatmend und hocherfreut feststellte, Fliegeralarm. Das hie§: ab ins nchste Hotel und dort in den Luftschutzkeller, Zeit zur Heimfahrt in die Werftstra§e war nicht. Bomben fielen keine, aber es gab auch keine Entwarnung. So verlie§ man zwar den Luftschutzkeller, nicht aber das Hotel, sondern Hans und Ruth feierten bei einem Flschchen Wein ihre 'Heimkehr nach Berlin'.

"Was wrdest du sagen", meinte Ruth, "wenn pltzlich auf deinem Konto zweitausend Mark wren, die wir jetzt versaufen knnten?" Hans schwieg und wartete, und so fuhr Ruth fort: "Und was wrdest du sagen, wenn ein heimatloses Diplomatenehepaar mit einem niedlichen kleinen Jungen nur ganz vorbergehend in unsere Wohnung einquartiert wre, und was wrdest du sagen, wenn wir von ihnen morgen zum Mittagessen in unsere Wohnung eingeladen wrden, und was wrdest du sagen, wenn wir diese Nacht in diesem wunderschnen Hotel mit dem gro§artigen Luftschutzkeller bleiben wrden, weil nmlich das rumnische Diplomatenehepaar in unseren Betten schlft und dafr bisher mehr als zweitausend Mark auf dein Konto berwiesen haben, guck mal, hier steht es schwarz auf wei§!" Im brigen mu§te Ruth pltzlich ganz schnell auf's Clo,-wenn man ein Baby erwartet, dann wird einem eben manchmal schlecht, besonders, wenn es Aufregungen gibt. Weg war sie.

Am nchsten Tag lernte Hans die Amzars kennen. Man konnte ihnen getrost die Wohnung mit allem Drin und Dran anvertrauen, zumal in wenigen Monaten| in Plitz in der Werkssiedlung fr Hans eine Wohnung fertig sein wrde. Auch diese nur provisorisch, das Einfamilienhaus wrde etwa ein Jahr spter beziehbar sein.

Das Leben der Menschen war in den ersten Kriegsmonaten bis zum Rand ausgefllt. Man machte aus der Lage das Beste, im brigen waren unsere Tuppen siegreich, ein schnelles Ende des Krieges war absehbar. Man hatte keine Angst. Von der Judenverfolgung wu§ten Hans und Ruth so gut wie nichts. Man siedle sie im polnischen Raum an, hie§ es, in den eroberten Gebieten, und warum sollte man das nicht glauben?

Im bombembedrohten Berlin herrschte Optimismus. Man vertraute 'dem Fhrer', und die Fhrerverehrung walzte jeden Zweifel nieder.

In Plitz begann fr Hans und Ruth das gefrchtete Siedlungsleben: Es gab da Abstufungen, die besonders die Ehefrauen hochnsig betonten. Wehe, wenn die Frau eines Diplom-Ingenieur bei einem Bauern der Umgebung Spargel kaufte, ehe Frau Oberingenieur, die zwar spter kam oder spter ihr Dienstmdchen schickte, die dicksten und meisten weggenommen hatte. Traf man sich dort oder kurz danach anderswo, dann war man schei§freundlich. Das nenne man Demut, -wurde Ruth von Frau Kiehn belehrt, der Ehefrau eines Chemikers, der wiederum etwas mehr war als ein Diplom-Ingenieur und auch ein schon fertiges gro§es Haus bewohnte. Frau Kiehn, Tochter eines stinkreichen Kaufmanns, nahm das gelassen hin, Ruth nicht.

Seite 42

Fr werdende Mtter, und Ruth war eine, gab es eine Kriegszuteilung von Apfelsinen, eine enorme Seltenheit. Wer aber fra§ sie? die Ehefrau des Oberingenieur, keine werdende Mutter, dafr aber Schwester des Werksdirektors. Die Frchte seien erfroren, hie§ es in dem betreffenden Geschft, das die Frau des Oberingenieur so flott bediente. Eine Mutter, die ihr fnftes Kind erwartete, brachte die Apfelsinenschweinerei zur Sprache. Prompt wurde ihr Ehemann zum Militr eingezogen, kam an die Front und fiel.

Wer nicht lernte, das Maul zu halten, riskierte sehr viel fr sich und seine Angehrigen. Nur der Zufall hatte es gewollt, da§ Ruth nicht diejenige war, die ihr Recht (und das der anderen Mtter) geltend machte. Dann wre ihr Mann an die Front gekommen, und Ruth htte sich die Schuld gegeben.

In sehr jungen Jahren lernte man zu schweigen, kampflos zuzusehen, wenn Unrecht geschah. Man war kein Einzelwesen, und man fragte sich, ob es sich wirklich lohnte, -Ruth fragte sich, ob es sich gelohnt hatte, da§ ihre Geschwister bis zum bitteren Ende fr das Recht eingetreten waren.

Es ist brigens eine Frage, die man sich immer und immer wieder stellt, solange man lebt. Man kommt sogar zum Schlu§, da§ nur ganz, ganz wenige Menschen es wert sind, wenn sich jemand fr sie einsetzt

oder sogar opfert. Fr abstraktes Recht zu kmpfen -wobei man das ja dann bis zum Ende tun mu§, widersrpicht dem Selbsterhaltungstrieb fast jeden Menschen.

Hans und Ruth reduzierten ihren ganzen persnlichen Einsatz auf ein einziges Ziel: die Grndung einer Familie, die Schaffung eines gesunden, stabilen Lebensfundaments fr die Kinder, die man sich wnschte.

Ruths Lebensbedingungen in ihrer Kindheit und Jugend waren so schwer, da§ die gesamte Planung und ihr Einsatz fr das fernere Leben mit Hans davon geprgt waren. Und so trug sie, wie ohne Ausnahme alle anderen, eben den Maulkorb. Mit einigen Freunden, der Familie Kiehn und dem Arzt-Ehepaar Ravens, konnte man Ehrlichkeit riskieren. Man traf sich oft in der wunderschnen Wohnung, -d.h. im Einfamilienhaus,- das Hans und Ruth bezogen, als Jochen geboren und neun Monate alt geworden war.

Das Herrenzimmer war fast pomps zu nennen: Der Stollenschrank, reich und wuchtig geschnitzt, wurde von Kennern bewundert. Schreibtisch und -stuhl lockten zur Bemerkung: Hans msse aber wesentlich dicker werden, wenn er diesen Platz ausfllen wolle. Der Kronleuchter wrde heute mehhr kosten als unsere gesamte Wohnungseinrichtung. Er wog mehrere Zentner und mu§te infolgedessen stets Spezialaufhngungen haben. Der achteckige Tisch wog fast genauso viel. Und das wei§e Sofa mit den Sesseln hatte seine eigene Geschichte: Ruth, die damals im dritten Monat werdende Mutter war, mu§te sehr frhzeitig dafr sorgen, einen Kinderwagen zu bekommen. Sie waren mehr als rar, und man brauchte Monate, einen zu finden. Als sie endlich Glck hatte, stand im Schaufenster des Nebenhauses diese herrliche Couchgarnitur, gerade neu hereingekommen. Ruth lie§ den Kinderwagen sausen und kaufte (fr das gleiche Geld) Sofa unsd Sessel. Sie war nur werdende und beileibe nicht richtige Mutter.

Seite 43

Seite 44

Seite 45

Es war damals keineswegs blich, da§ Mtter berufsttig waren, im Gegenteil: fr die Nachkommenschaft, -die Garanten der Zukunft-, wie Hitler sie nannte, wurde sehr viel getan. Ruth wurde von ihrer Ttigkeit vom AWI Berlin 'beurlaubt'. Das Geld war sowieso nichts mehr wert, weil man nur auf Lebensmittelkarten das Ntigste kaufen konnte. Die Sparkonten wuchsen pltzlich. Ein nie gekanntes Gefhl fr Ruth.

Im Garten baute man sich Gemse und Kartoffeln an, Obst brauchte zumeist drei Jahre, bis es geerntet werden konnte. Das Haus in Plitz, 2 Etagen mit insgesamt 6 Zimmern, zwei Fluren und Bad, wollte mit knappen Putzmitteln (es gab weder Seife noch Bohnerwachs), sauber gehalten werden. Im brigen fuhr man, sooft es eben ging, in Nachbardrfer, um Lebensmittel, die nicht kartenpflichtig waren, zu bekommen, -Kartoffeln, jede Gemsesorte, die man nicht im Garten hatte. Pommerscher Spargel ist eine Spezialitt gewesen, und gern nahm man lange Fahrten und noch lngeres Warten auf sich.

Es verging kein einziger Tag, an dem Ruth nicht dankbar aufwachte, weil Hans nicht einberufen war. Der Krieg mit Ru§land hatte noch nicht begonnen. Abends, wenn die Arbeit getan war, las Hans aus sehr guten Bchern, die es lckenlos gab, vor und Ruth strickte fr Jochen, was er grad brauchte. Dann bummelte man durch die Siedlung, schaute hier oder dort mal rein und tauschte neue Erfahrungen ber den Nachwuchs aus.

Ruth erinnerte sich: Ein Durchschnittsleben, -mehr stand uns ja auch nicht zu. Bis auf Lebensmittelrationierung waren wir vom Krieg verschont, bis, ja bis auch auf Stettin und Plitz die Bomben fielen. Das Hydrierwerk wurde zerstrt, es wurde wieder zusammengeflickt, und genau am ersten Tag der neuen Inbetriebnahme kamen die Bomber und zerstrten es wieder. Das erste Haus in der Siedlung, das dem Erdboden gleich gemacht wurde, nachdem es einen Bombenvolltreffer erhielt, was das von Kiehns. Der Krieg mit Ru§land begann, ein grausamer Krieg, wie man von Urlaubern hrte. Und wieder war man dankbar dafr, da§ dieses Grauen an uns vorberging, -eine egoistische Einstellung, aber eine andere gab es nicht fr Eltern, die fr ihre Kinder zu sorgen hatten.

Im Garten hatten wir Bumchen gepflanzt, die wir selbst aus dem angrenzenden Wald ausgebuddelt hatten, zwei Birken. Und wir hatten irgendwo einen Steckling gefunden und eingepflanzt, der sich als Quittenbaum entpuppte. Als wir Jahre spter auf Nimmerwiedersehen Plitz auf dem Fluchtweg verlie§en, trauerte ich diesen Bumchen nach, -komischerweise nicht unseren herrlichen Mbeln.

Wenn ich mich heute an das wei§e Schleiflack-Schlafzimmer erinnere, mit winzigen Holzperlen und Ornamenten verziert, dann kann ich selbst nicht verstehen, warum mir der Abschied von solchen Wertgegenstnden nicht schwer fiel.

Seite 46

Seite 47

Im linken Bett schlief ich, im rechten Hans unter friedensm§igen Daunendecken, dem Hochzeitsgeschenk von Hans' Mutter.

Eines Morgens, es war Sonntag im Mai, wachte ich auf, und mir kam vor, als werde ich sogleich umfallen, wenn ich aufstehen wrde. Und das stimmte. Ich kippte um. Als Hans mir zu Hilfe kommen wollte, lag auch er bewu§tlos am Boden.

Also ist nicht das neue Baby schuld, das ich erwarte, dachte ich, schleppte mich zum Telefon, whlte irgendeine Nummer und bat den Gesprchspartner, uns zu helfen, irgendetwas sei passiert, wahrscheinlich ein Gift-Luftangriff. Wir knnten nicht stehen, mein Mann liege bewu§tlos am Boden. Ehe Hilfe kam, kroch ich ins Kinderzimmer, in dem Jochen zusammen mit unserem Kindermdchen Erika schlief, bei meinem Anblick, auf allen Vieren vor seinem Bett, lachte er so laut, da§ Erika erwachte und sofort aus dem Bett sprang. Gottseidank, hier war kein Giftgas. Erika ging zur Tr, als die Polizei mit Sanittern luteten. Wir wurden abtransportiert, bekamen komische Spritzen und erfuhren, da§ wir eine Kohlenoxydvergiftung htten.

Vom Herrenzimmer aus, das unter dem Schlafzimmer lag, war Kohlenoxyd via Schlafzimmerofen nach oben gekommen. In der Ecke, -neben dem Toilettentisch, sieht man den Kachelofen, durch den das Gas ins Schlafzimmer kam.

"Nun braucht Hans, weil wir alle Glckspilze sind, nicht an die Front,- und was passiert? Er kriegt eine Giftgasladung im Bett, die lt.Haager Bestimmungen bei Kriegsfhrung verboten ist,"erboste ich mich.

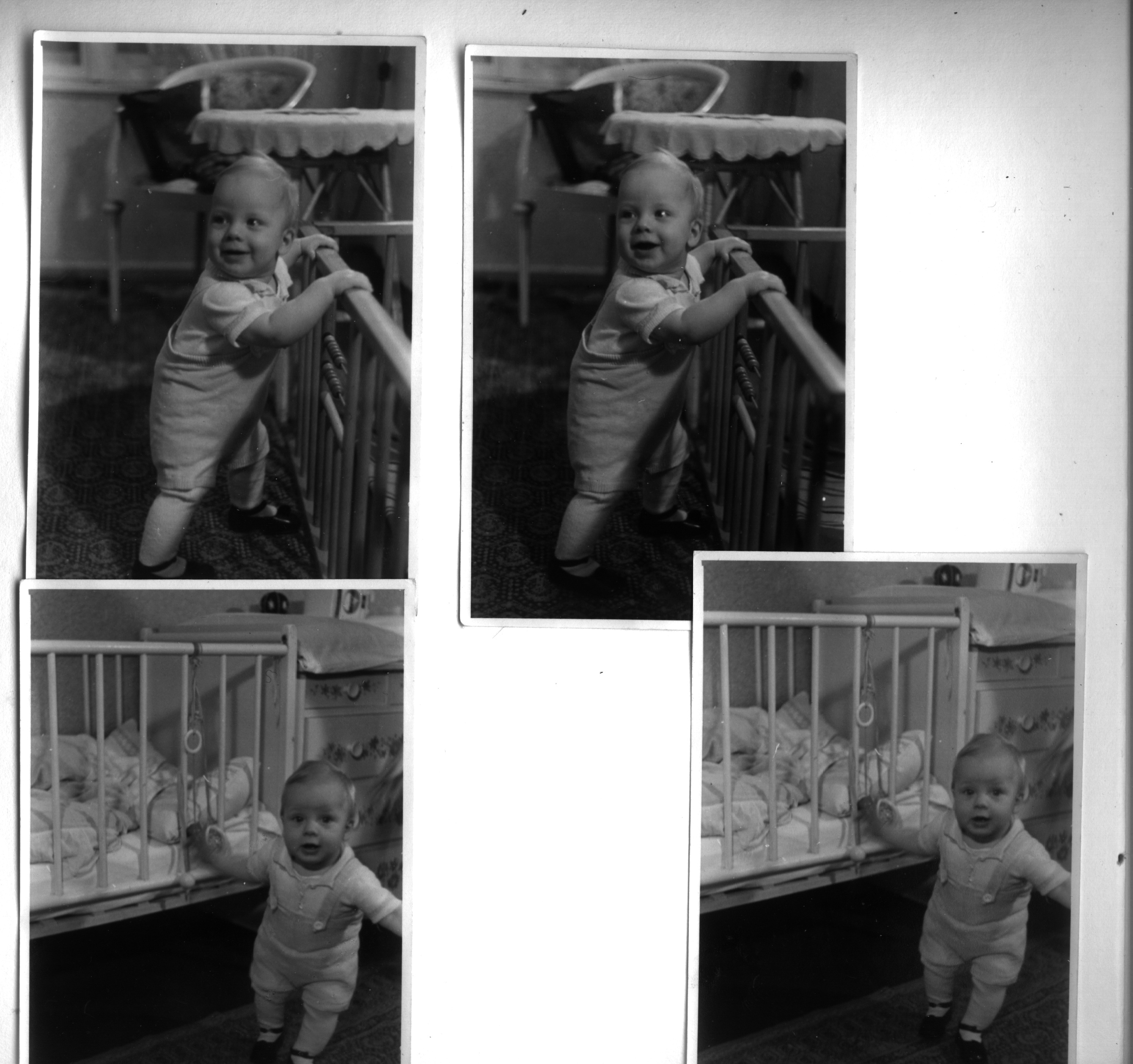

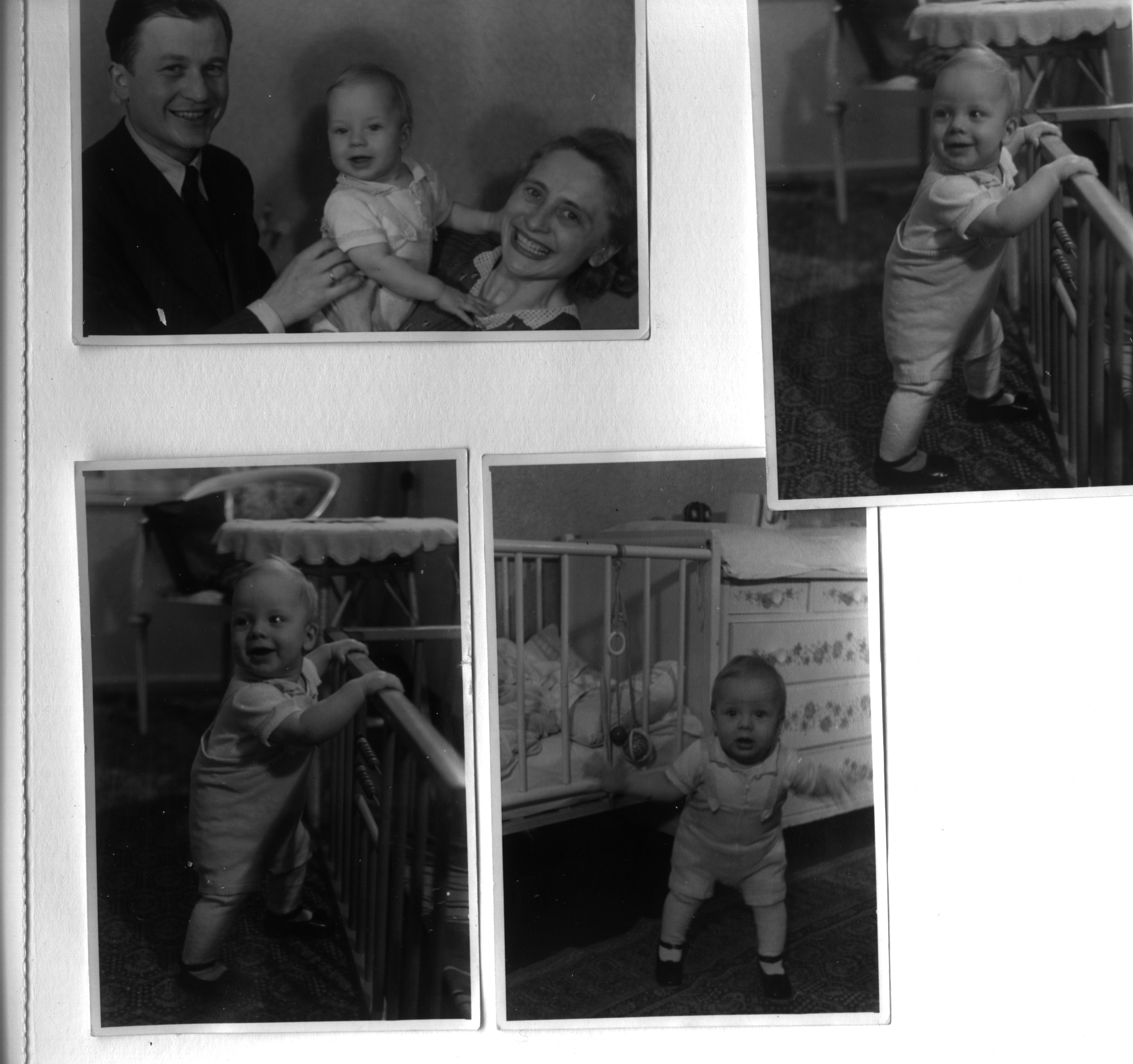

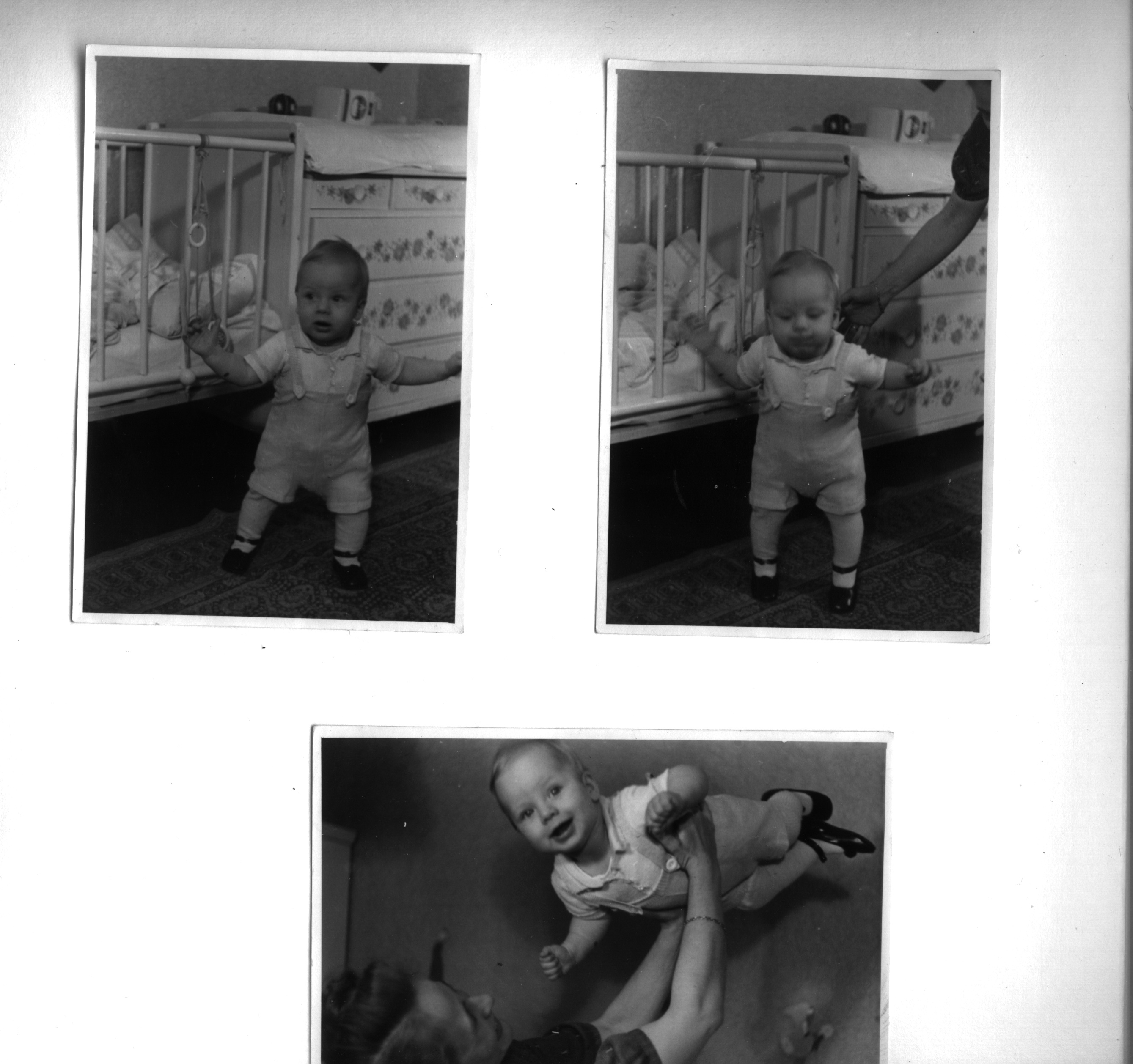

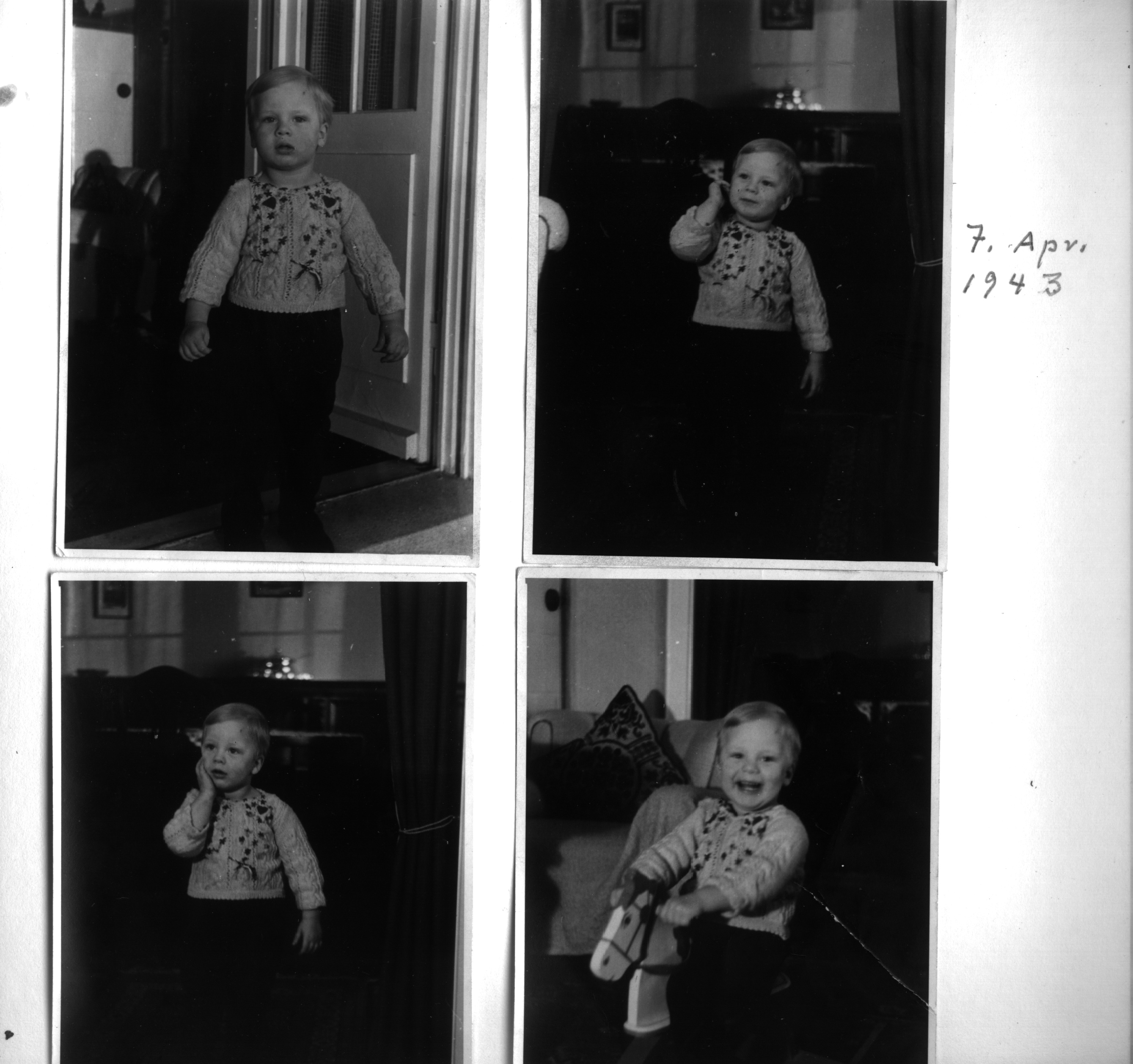

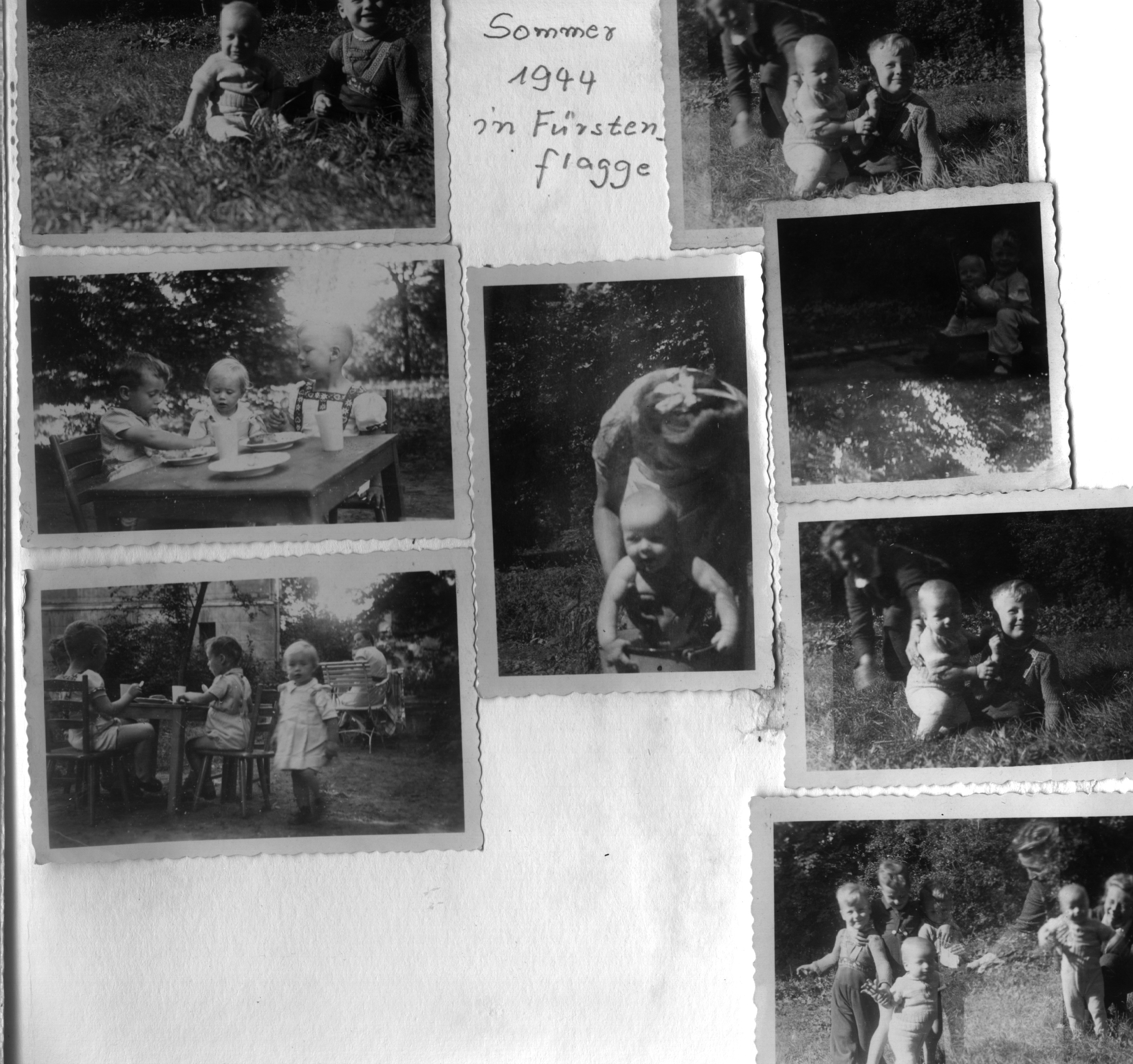

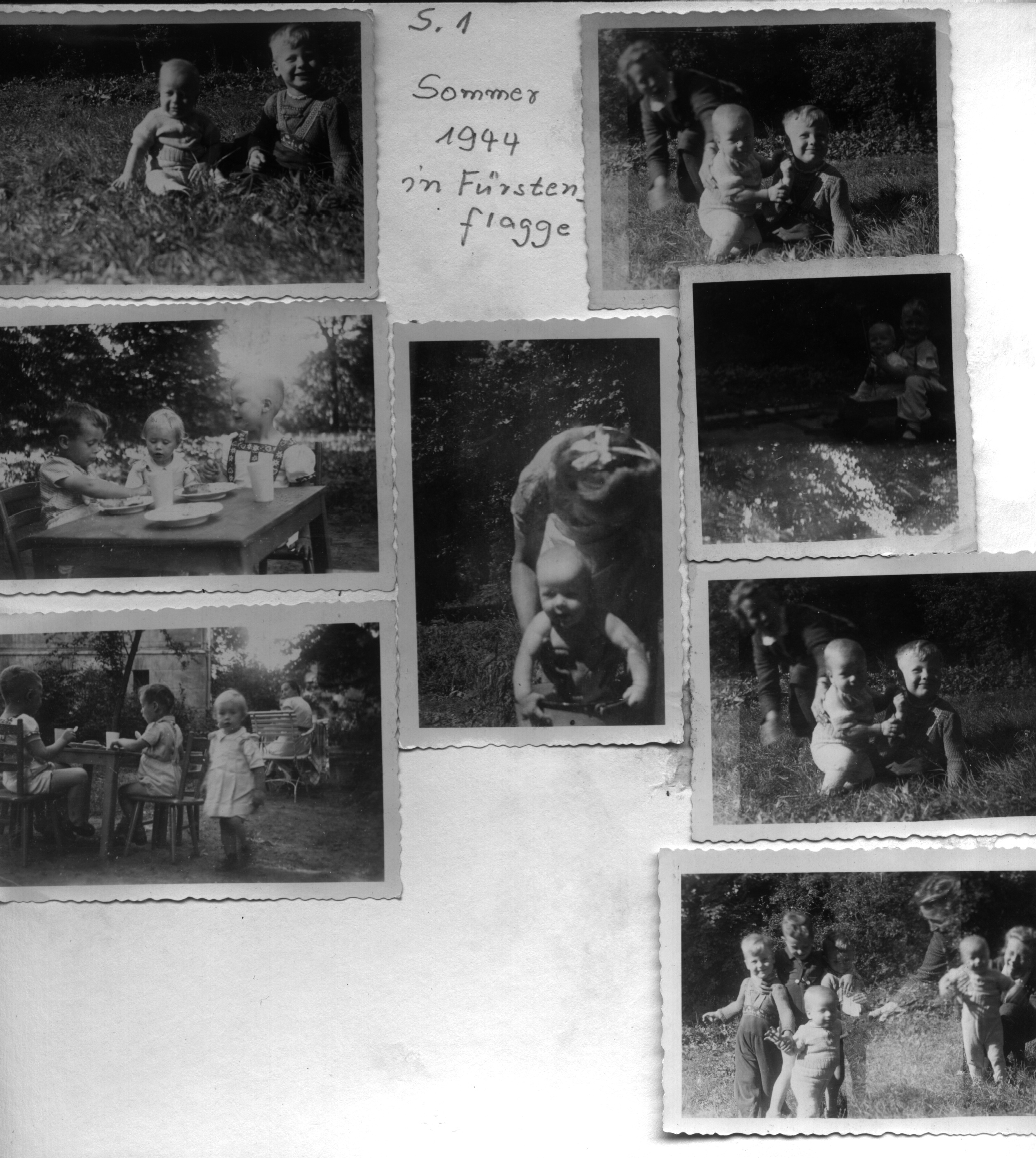

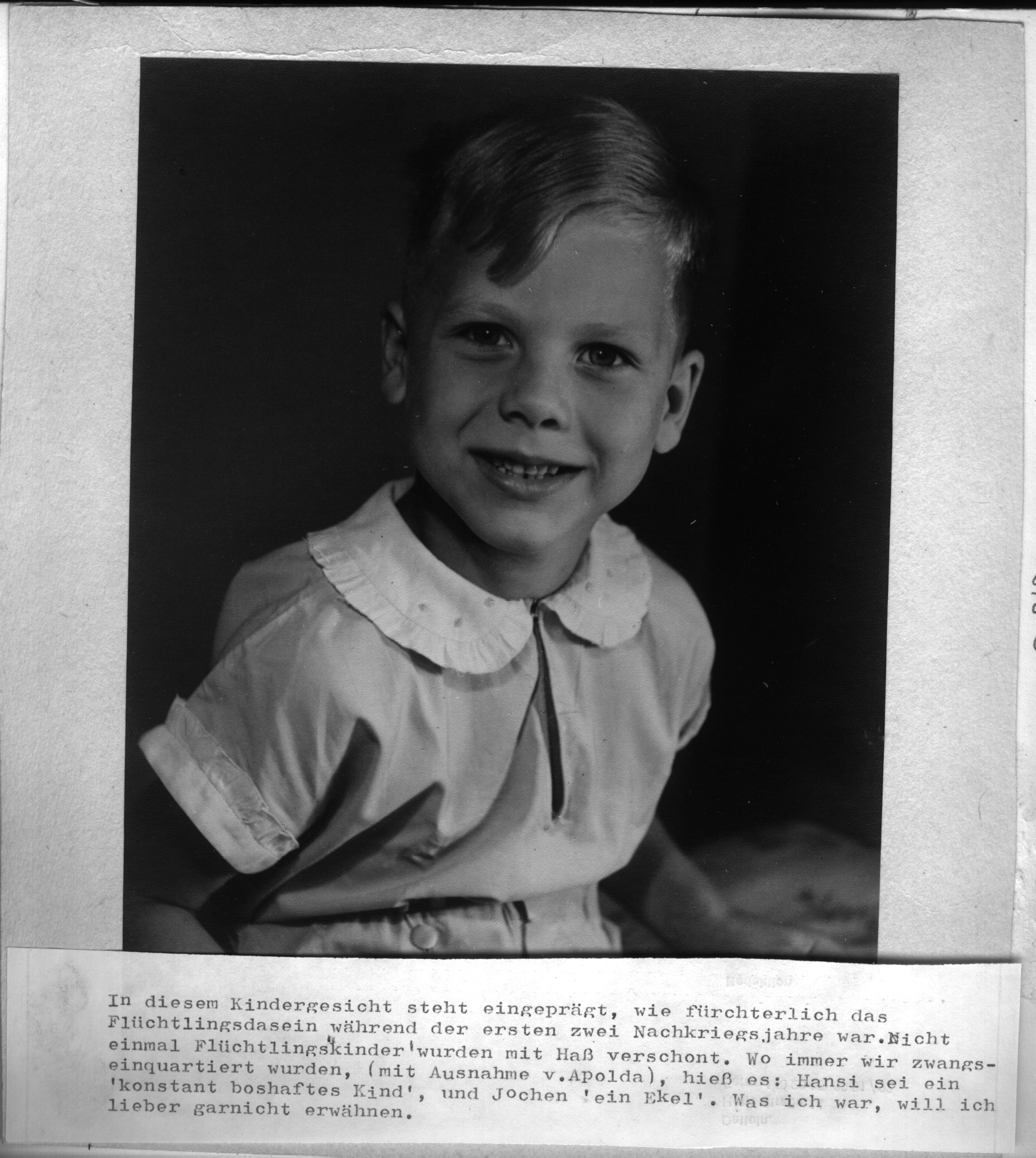

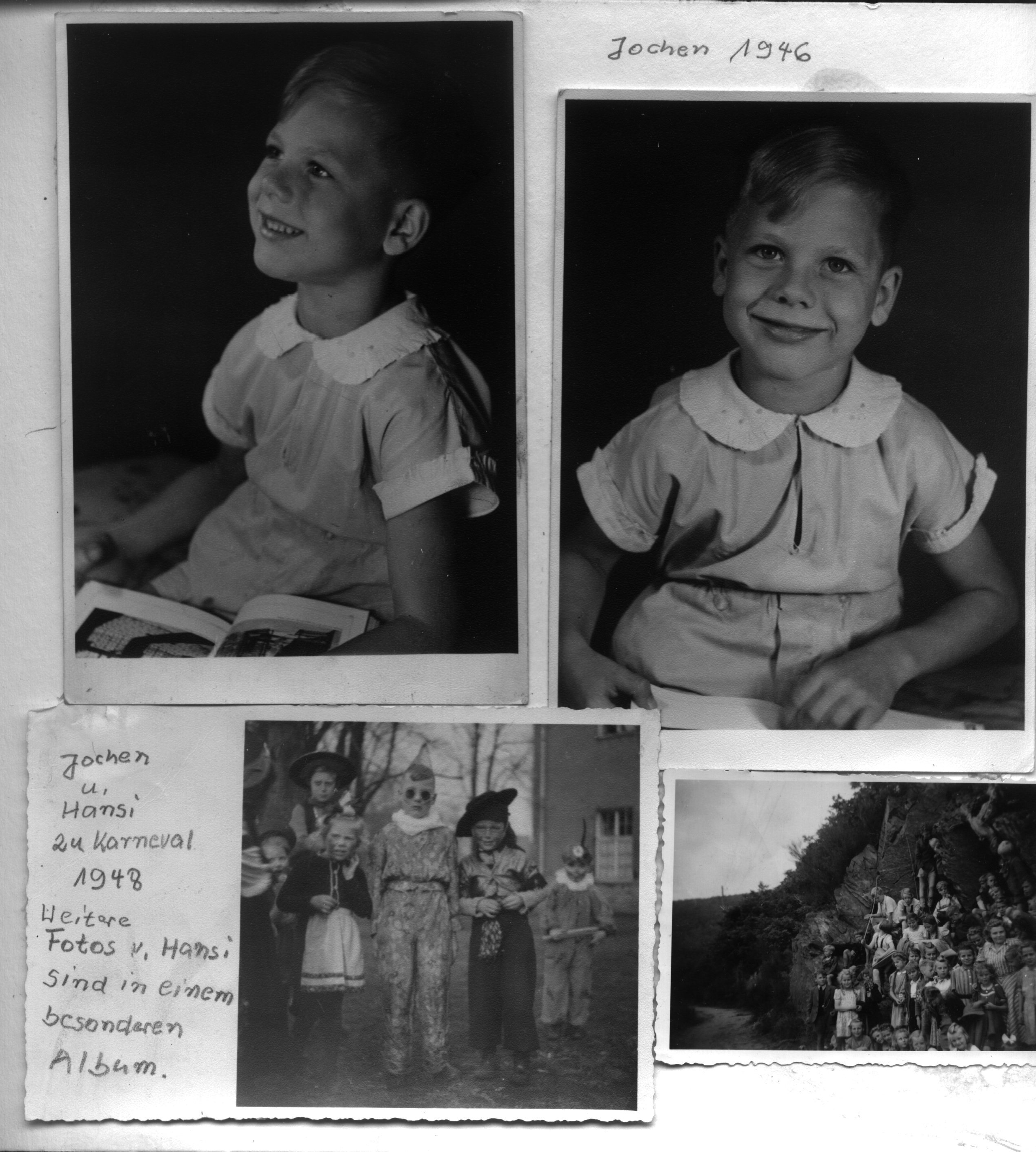

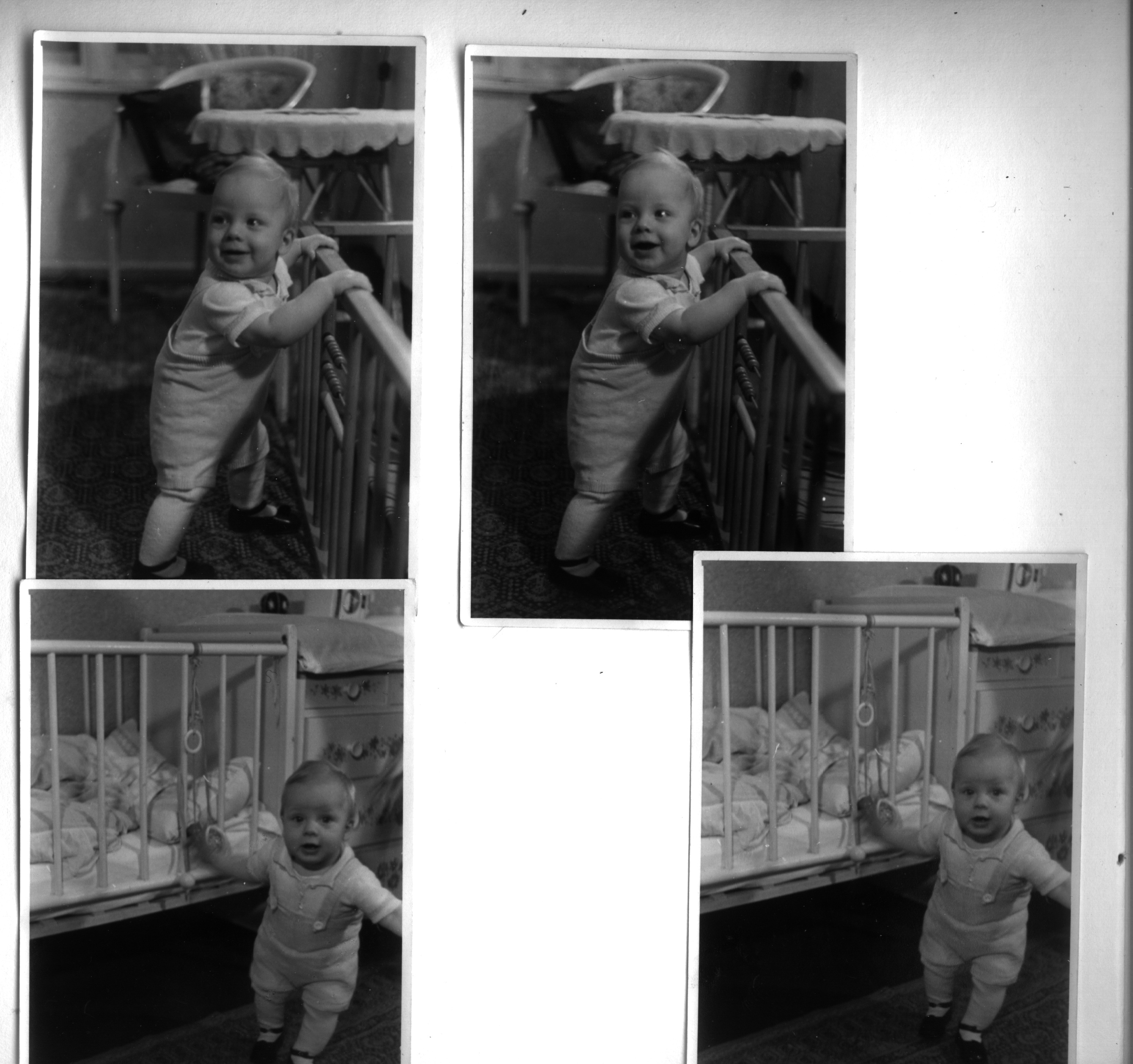

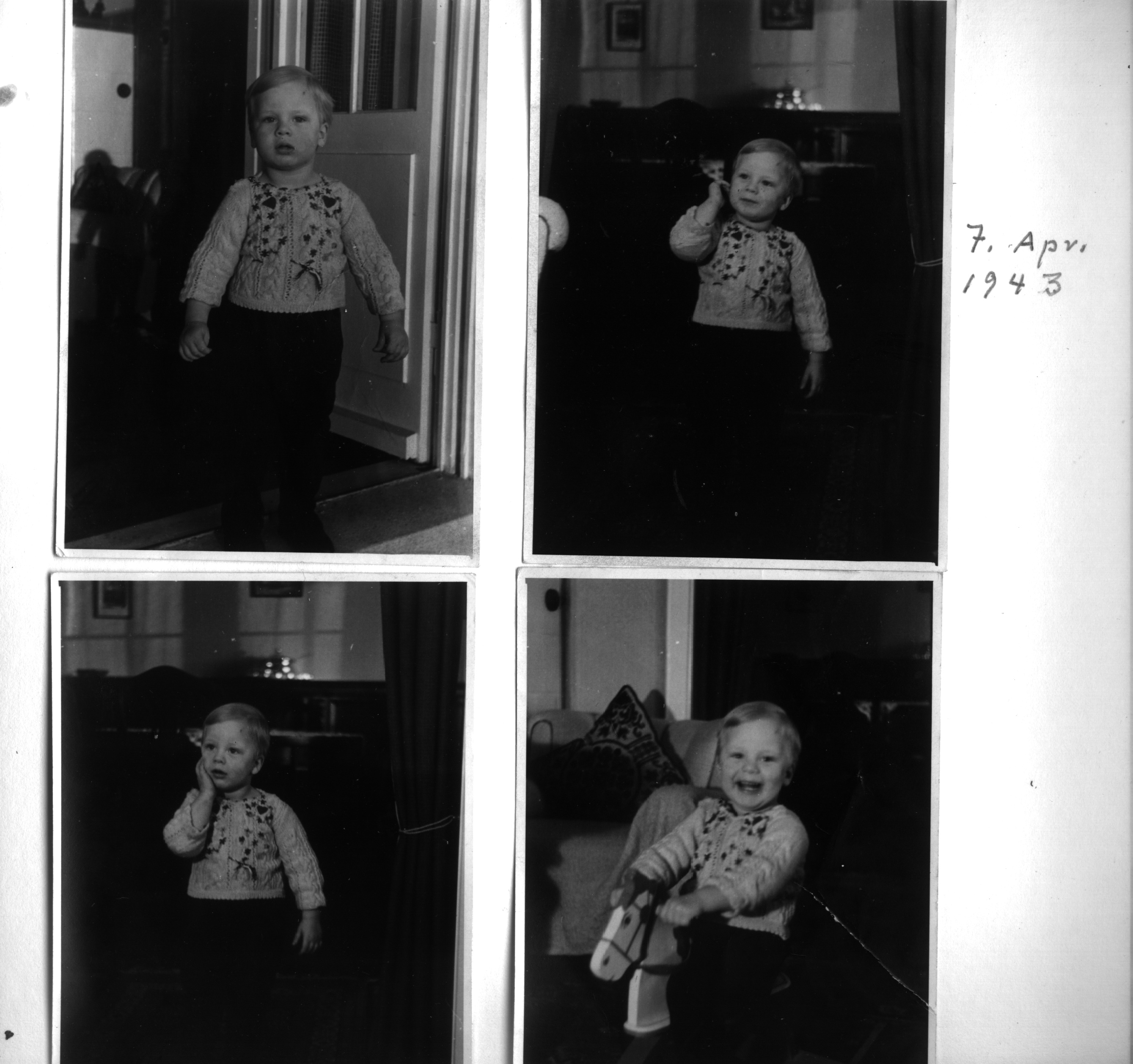

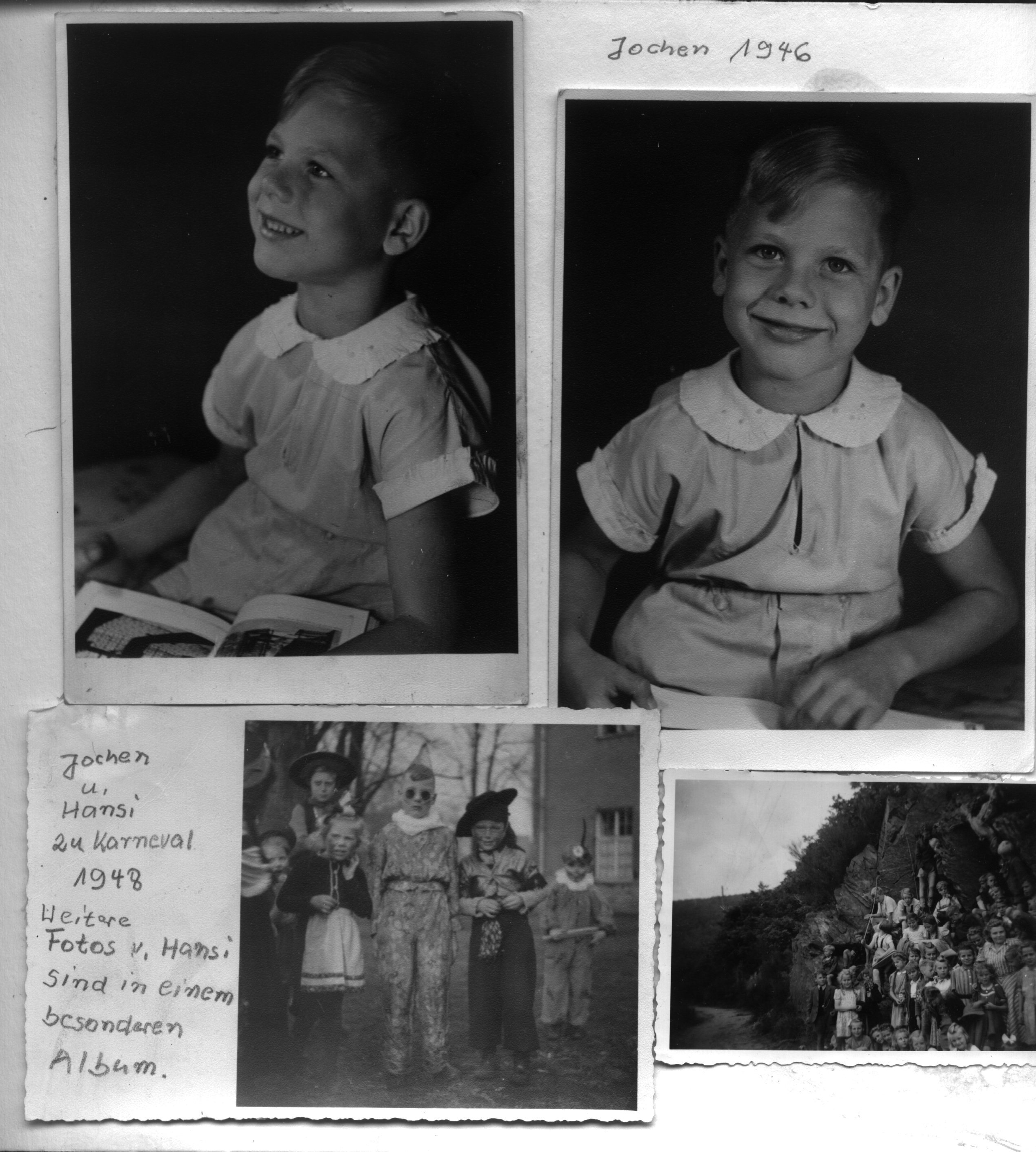

Es wurde eigentlich von da an fast zur Gewohnheit, sich als Glckspilz zu fhlen, -ein herrliches Gefhl: Im Wald wurden Walderdbeeren reif, ganze Ladungen, die man an einem Vormittag pflckte, -Jochen wuchs prchtig heran. - Da die Bildchen von ihm erst spter kommen, berspringe ich hier 16 Monate, und zwar die Zeit vom Dezember 1941, als er laufen und sehr hbsch sprechen lernte, bis zum Mai 1943, als wir uns auf die Geburt von Hansi freuten, unseren zweiten Sohn, der eigentlich ein Mdchen werden sollte.

Jochen stand oft im Flur der ersten Etage auf der gepolsterten Holzbank und schaute zum Fenster hinaus. Er war fasziniert vom Anblick zweier Schornsteine des HWP. Mit dem Mund machte er die Dampfst§e nach, die herauskamen.

Und eines Tages kam er zu mir gerannt, fa§te mich bei der Hand, fhrte mich zum Flurfenster und sagte: "Der eine hat, der andere hat nicht, warum?" "Mu§t Papi fragen," wich ich aus, um nicht von 'Bomben' zu sprechen.

Seite 48

Seite 49

Seite 50

Es war damals schon ein Luxus, einen kombinierten Kohle- und Gasherd zu haben, und er kam uns immer dann zugute, wenn durch Luftangriffe das Gas ausfiel. Dann kochten wir eben mit Kohle. Vor zwei Fenstern war ein langer Arbeitstisch mit eingebauten Schrnken, gegenber ein Besenschrank. Und das war auch schon alles. Zu mehr hatte das Geld nicht gereicht, und daran waren wir selbst schuld. Anstatt eine 'standesgem§e' Kche zu kaufen, leisteten wir beide uns den Luxus, fr einen enormen Preis ein Kofferradio zu kaufen. Das war damals das Neueste auf dem Markt. Mit sehr verlangenden Augen hatten wir es viele Tage lang, immer im Vorbeigehen, angeschaut, und pltzlich hatten wir, die seit Monaten so eisern sparten, das Bedrfnis, vollkommen aus der Rolle zu fallen, so richtig leichtsinnig zu sein. Immerhin war es ja unser Geld, und es war auch unsere Entscheidung: standesgem§e Kiche oder popelige, die den Kauf des Kofferradio ermglichte. Und dieser Seitensprung ist uns in Erinnerung geblieben, weniger das eiserne Sparen und was damit zusammenhing.

Hans hatte zu jener Zeit, d.h. vor Ausbruch des Krieges, noch einen PKW, einen Adler, mit dem man offen fahren konnte. Wir brausten damals los und lie§en unsere Errungenschaft so laut spielen, da§ auch alle, die hinter, vor und neben uns fuhren, etwas davon hatten. Natrlich gab es Kritik der Schwiegereltern, das ist ja klar. Sie wurde geschluckt. Sah ich dann Tag fr Tag in Plitz bis zur Flucht 1945 meine popelige Kche mit dem Luxusherd, dann kam mir immer wieder unser so herrlich leichtsimjger Radiokauf in Erinnerung, und ich geno§ ihn immer und immer von neuem.

An das Kinderzimmer, in dem auf Eikas Wunsch ihr Bett stand, weil sie so sehr am Jochen hing, knpft sich ebenfalls eine kuriose Kriegserinnerung:

Wie uns schon fast zur Gewohnheit geworden war, mu§ten wir mal wieder nachts bei Fliegeralarm raus und in die Bunker rasen. Jeder Handgriff sa§: Jochen wecken und anziehen, Gas der Durchlauferhitzer abdrehen, Fenster aufklappen, damit bei Luftdruck nicht alle Scheiben zu Bruch gingen, schnell noch mal zum Clo in feststehender Reihenfolge, Mntel und immer fertig gepackte Koffer nehmen, in denen alle Dokumente u. Wertsachen waren, -und ab gings in die Bunker. Komischerweise geschah in jener Nacht garnichts, trotz Feindeinfluges, der gemeldet war. Es blieb still bis auf beruhigendes Motorengerusch, -also kein Angriff. Dann kam die Entwarnung, wir gingan schlaftrunken nach Hause und, im Kinderzimmer und rund ums Haus (trauten wir unseren Augen nicht), lagen Geldscheine en masse. Wir sammelten sie ein, - Lebensmittelkarten wren uns lieber gewesen, denn fr Geld konnte man kaum noch etwas kaufen,- es wurde getauscht. Wie wenig kannte der Feind, der es abgeworfen hatte, unsere Lage.

Seite 51

Seite 52

Seite 53

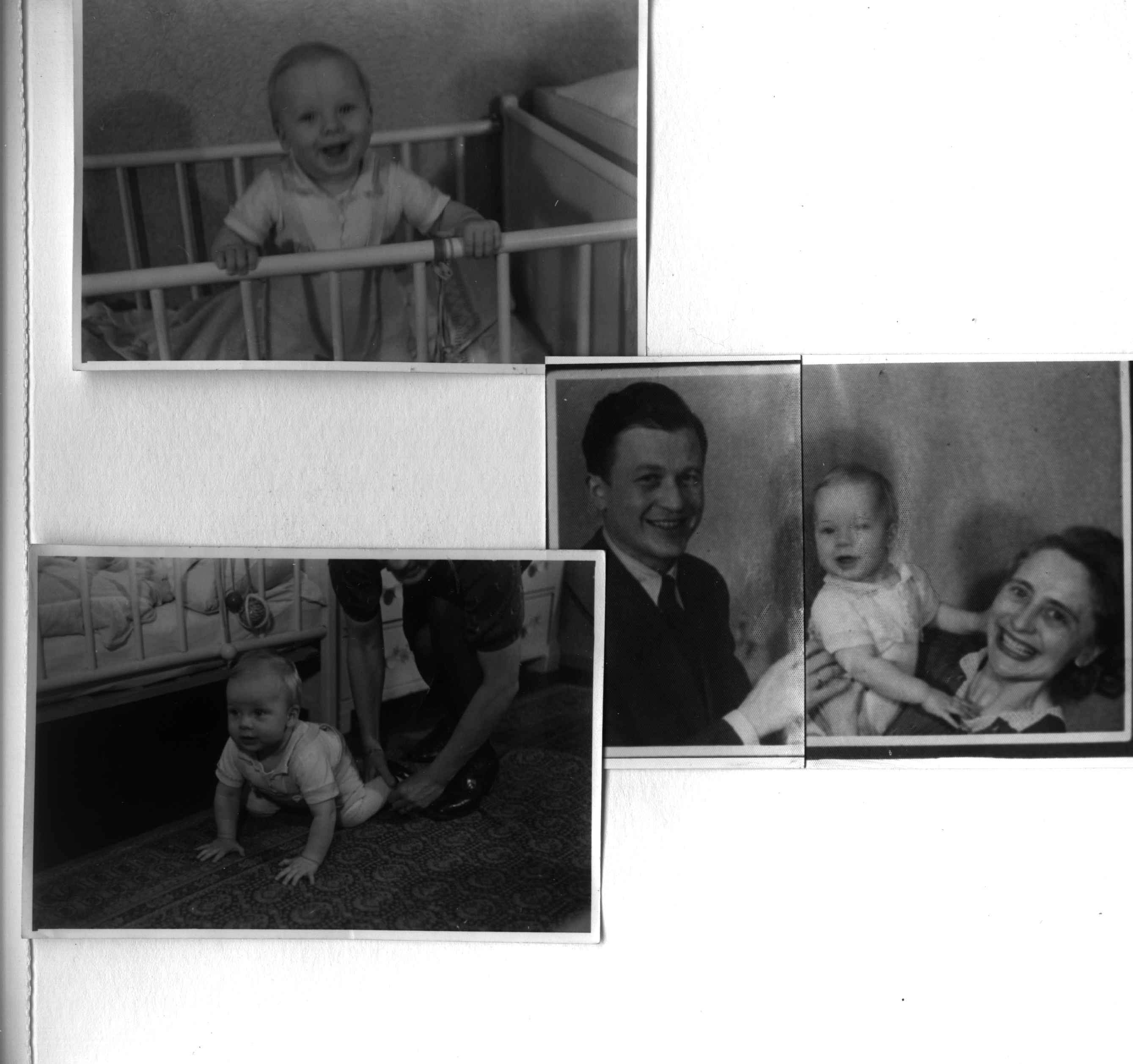

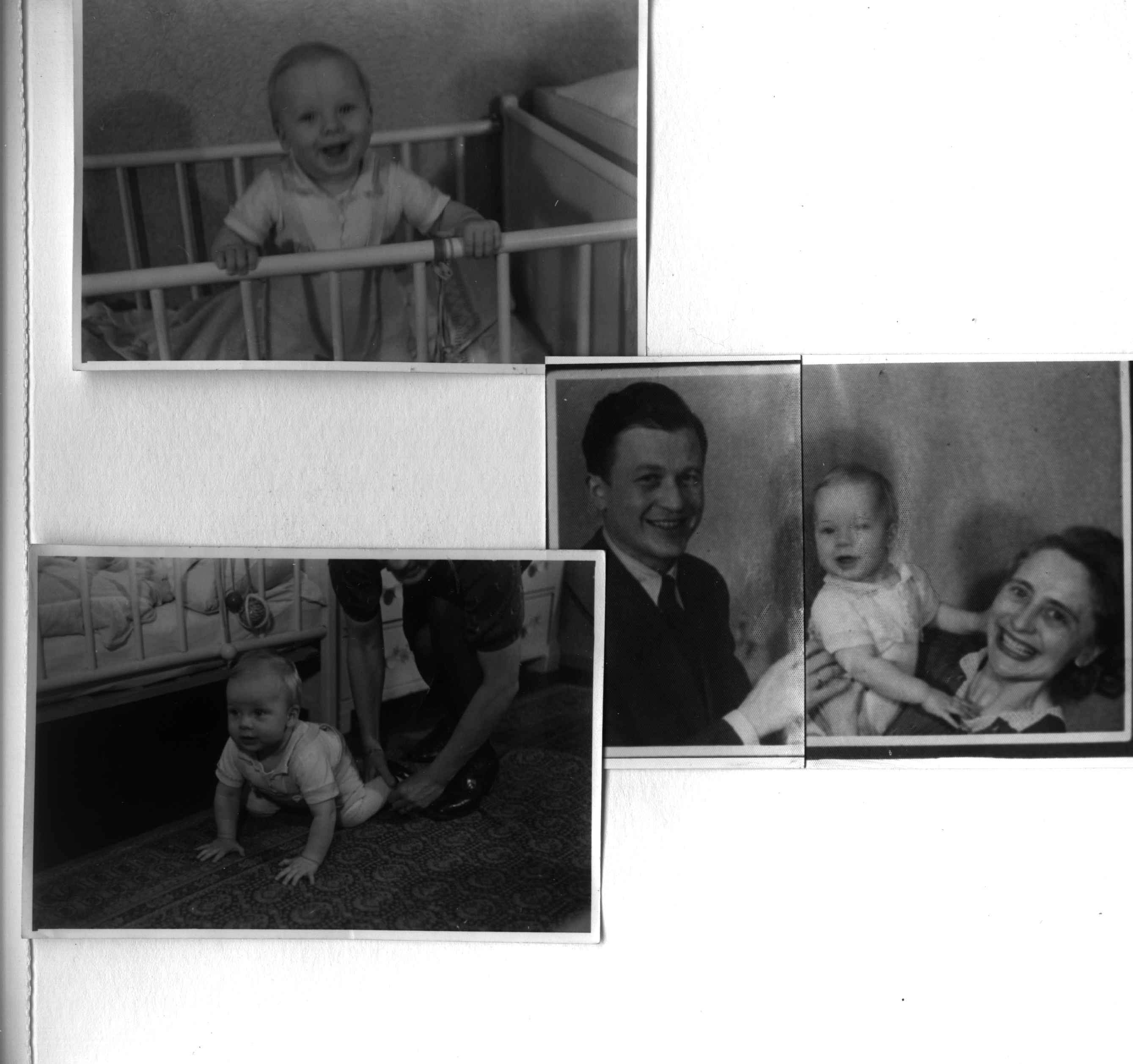

Und weil es die Reihenfolge der Fotos so will, gehen wir um 16 Monate zurck, zurck zu Jochens Taufe, die wir in Leuna, dem Wohnort von Hans' Eltern, feierten.

Hans' Gro§mutter war schon 80 Jahre alt, -eine in diesem hohen Alter noch immer schne, sehr schlanke Frau. Aber dafr hatte das Wickelkind Jochen, soeben getauft, berhaupt kein Verstndnis. Urgro§mutter- Instinkt gab es nicht, und so wurde eben gebrllt. Es klang stets wie Hn-Ga! Zu deutsch: Hunger! Er konnte ununterbrochen saufen, mal Milch, mal Tee.

Abends gegen 20 Uhr hatte er seine Schreistunde, die er fast auf die Minute pnktlich beendete. Und diese Stunde benutzten wir zum Saziergang rund ums Haus, wo wir unseren Spr§ling hren konnten, ohne da§ unser Trommelfell strapaziert wurde.

Viel zu schnell wurde er gr§er. Man mchte als Mutter eines Baby schrecklich gern die Zeit anhalten, gleichzeitig ist man aber neugierig auf Fortschritte.

Es ist auch zu niedlich, wenn man frhmorgens mit einem quiekenden Lachen begr§t wird. Mit sechs Monaten hangelte sich Jochen schon am Bettchen hoch, purzelte um, kam wieder hoch, und das ging tatschlich manchmal eine ganze Stunde lang.

Mit etwa 8 Monaten begann er zu quasseln, sobald er aufwachte, -mit nur zwei Buchstaben, d und e. De-de-de wurde zig-mal anders betont, mal hoch gequietscht, mal ganz tief gebrummt, dann zrtlich geflstert, wir konnten ihm stundenlang zuhren. So klein war seine Welt mit Monaten nmlich garnicht, es gab sehr, sehr viel zu sehen und zu erzhlen.

Und dann kam der 22.Dezember 1941. Genau an diesem Tag, an Muttis Geburtstag, wurde Jochen gegen Abend so krank, da§ er sofort ins Krankenhaus in Stettin gebracht werden mu§te, wo eine Notoperation vorgenommen wurde. Ein eingeklemmter Bruch, der sich nicht lsen lie§, wurde operativ beseitigt. Jochen weinte ununterbrochen und litt unbeschreiblich unter dem Schock, aus seiner schtzenden Welt herausgekommen zu sein. Er sei ein'scheu§lich' verwhntes Kind, hie§ es im Krankenhaus nach ein paar Tagen. Das war er nicht, und auch der Schock war eigentlich ein wenig abgeklungen, denn seine Umgebung nahm er neugierig wahr, sobald wir ihn besuchten."Irgendetwas hat er au§er dem operierten Bruch," meinten wir, aber wir wurden abgeschmettert: "Nichts hat er, er ist ma§los verwhnt". Krank, ohne Liebe und ganz sicher gefhrdet, so war Jochen damals, und wir setzten es durch, ihn sogleich mitnehmen zu knnen mit dem Hinweis bester Pflege durch unseren Freund Dr. Ravens. Zu Hause angekommen, stellte Ravens eine vernachlssigte Mittelohrentzndung fest, deren Entwicklung lebensbedrohend gewesen wre, htten wir dieses "verwhnte Kind, das immer schrie", nicht auf eigene Verantwortung mit nach Hause genommen. Hans hatte genau durch solch ein rztliches Versehen seine Schwester Ruth verloren, und sicherlich deshalb handelten wir unbewu§t richtig.

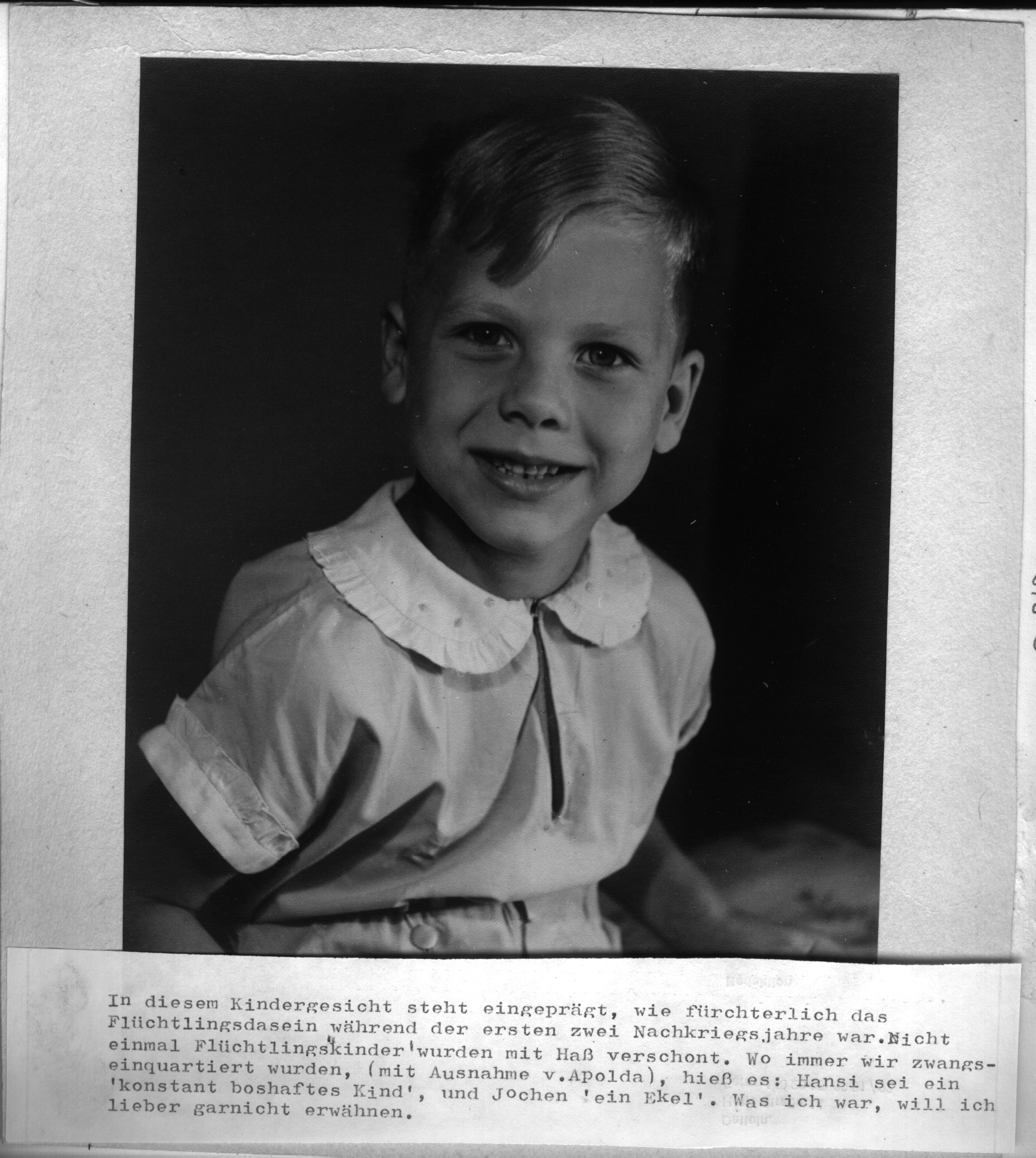

Seite 56

Nicht bei der Eheschlie§ung, auch nicht bei Jochens Geburt, sondern als dieser kleine Kerl pltzlich schwer krank und bei sehr mangelhafter Pflege ins Krankenhaus eingeliefert wurde, trat bei mir eine Wandlung schlagartig ein: es war die Wandlung vom Ich zum Du. Zuvor ging es mehr als zwei Jahrzehnte ja immer um's liebe Ich: wie komme ich vorwrts welche Pflichten, welche Rechte habe ich, welche Rolle spiele ich in diesem Leben, wo ist mein Platz, wo mein Engagement, wo ist mein Glck, Wo mein Pech oder echtes Unglck. Htte ich zu jener Zeit unter dem Einflu§ Freud'scher Psychoanalysen-Weisheit gestanden, htte ich mich von innen bespiegelt und analysiert, du lieber Gott, was wre aus mir geworden! Das Seelenleben eines jungen Mdchens, das mit 14 Jahren Vollwaise und sowohl mittel- als auch rechtlos war, das mit allen Fasern des Herzens an einer mglichst umfassenden Schulbildung hing und trotzdem "aufgrund sehr hoher Begabung ausnahmsweise" vom Jugendamt Erfurt die mittlere Reife finanziert bekam, nicht aber das Abitur, ein solches Seelenleben htte mehr als dster ausgesehen. Als ich dann, -wiederum aufgrund 'hervorragender' Leistungen in der hheren Handelsschule 'vorzugsweise' -Anstellung in einem Rechtsanwaltsbiiro fand, whrend Jugendarbeitslosigkeit selbstverstndlich war, htte mich die helle Verzweiflung gepackt, denn dieser Anwalt war Spezialist in Ehescheidungen, -so dreckig, so hundsgemein ordinr, so geil-verrucht, da§ ich vom Glck sagen konnte, mich als seeelenlos zu empfinden, -nur als Krper, der durchhalten mu§te, bis ich auf eigenen F§en stehen konnte. Meinen Geschwistern ging es auch miserabel: Inge, knstlerisch begabt und fast ein Wunderkind auf dem Klavier, -aber vllig untauglich in praktischen Dingen, kam als 'Haustchterchen' zu einer Pfarrersfamilie mit fnf Kindern und der Frau Pfarrer, die wohl an die drei Zentner wog. Inges Hnde sahen nach ein paar Wochen frchterlich aus, und sie selbst war weniger als ein Dienstmdchen, denn die bekamen 30-50 RM pro Monat, Inge, als Haustchterchen, nur ein familires Taschengeld von 10 RM. Und Gerhard hatte sein Abitur in dem Jahr gemacht, in dem beide Eltern starben. Er studierte Theologie, notgedrungen, denn dafr gab's Stipendien, -fr andere Fcher nicht. Chemie htte er gern studiert u. Fremdsprachen, - was soll's. In einer solchen Lage kommt es zwangslufig zum Ich-Denken, sobald man sich herausgewurstelt hat. Unter schwersten Umstnden, als ich sozusagen mein Seelenleben zum Schweigen bringen mu§te, gab es weder Glck noch Unglck, -weder Freude noch Trauer, es gab nur den Befehl: Vorwrts. Kaum aber war dieser Zustand berwunden, kaum ging es wirklich vorwrts,

Seite 57

Seite 58

Seite 59

verglich ich mich mit anderen, denen das Schicksal unvergleichlich viel gewogener gewesen war: Wieso gab es frhere Schulkameradinnen von Neudietendorf, die viel, viel dmmer waren als ich, die ihr Abi gemacht und studiert hatten, deren Eltern lebten, -und wie sie lebten: angesehen, gesellschaftlich anerkannt, ohne finanzielle Sorgen. Sie schickten ihre Tochter nach Borkum an die See, ganz allein, und zurck kam dieses schne Mdchen froh, braungebrannt und verlobt mit einem stinkreichen Apotheker. Und Agnes hatte in der Handelsschule, die wir gemeinsam besuchten, ihren Verlobten gefunden: den Sohn eines Zigarrenfabrik-Besitzers, und sie heiraten sehr jung, whrend ich den ganzen Schmutz gescheiterten Ehelebens im Anwaltsbro kennenlernte? Mich packte damals die helle Verzweiflung. Gottes Tretschemel nannte ich mich Damals wu§te ich nicht, was mir spter bewu§t wurde, da§ man, sobald es einem dreckig geht, niemals nach innen schauen darf, niemals die Seele mit Selbstbetrachtung oder Selbstanalyse verwunden soll, denn diese zerrissene Seele, die man durch Selbstbetrachtung ja weiter zerrei§t, kann dann nicht heilen. L§t man sie aber vllig in Ruhe, so wie ich es unbewu§t whrend der gro§en Elends- und Demtigungsjahre tat, dann heilt sie. Und sie entwickelt eine Strke, die berrascht. Aber das dauert lange. Konkret angewandt bedeutet diese Erkenntnis: ein Mensch, der seelisch am Boden iegt, setzt sich nicht-seelische Ziele. Das ist Schritt Nummer eins; Engagements innerhalb einer (wie damals vorhanden) nationalen Situation, eigene Appelle an moralische Verpflichtungen, an Eintreten fr Recht, am Bekmpfen von Unrecht, -kurz gesagt, moralische Verpflichtungen au§erhalb des eigenen Krpers, belasten eine verwundete Seele so sehr, da§ sie nicht heilen kann, wo man doch heilen m§te.

Meine Geschwister taten das Gegenteil: Sie bertnchten ihre rein u§erliche verzweifelte Lage (Gerhard als Student und Inge als Dienstmdchen) mit seelisch-moralischem Engagement. Natrlich verloren sie dabei das Augenma§, und sie schlugen um sich, da§ die Fetzen flogen, und sie vernichteten sich selbst, ohne irgendjemandem geholfen zu haben. - Nix da: Engagements kann sich nur eine gesunde, niemals aber eine kranke Sele leisten, niemals eine verwundete. Sie braucht Pflege, und sie bekommt sie, wenn man sich durch Arbeit bis zum Gehtnichtmehr ablenkt, um nur nicht nachzudenken eben ber diese Seele. Daran hat Freud nmlich nicht gedacht, als er seine Theorien ber Psychoanalyse aufstellte. Ich meine, sie ist nur bei anderen, nicht aber bei der eigenen Seele anwendbar. Ich kann mich irren, was macht's?

In diesem weiten Spannbogen bewegte sich mein damaliges Denken und mein Innenleben. Und aufeinmal war das alles weggeblasen. Ich dachte garnicht mehr ber mich nach, ich hatte ein reizendes, allerliebstes, sonniges Kind, das mir gehrte, vor allem aber, dem ich ganz gehrte. Das schwor ich mir, als Jochen wieder gesund wurde. Und von da an wurde es wirklich ein 'ganz und gar verwhntes Kind" Und einen ganz und gar verwhnten Papi gab es auch. Ich nahm ihm alles ab, was beastete, Ich htte fr ihn geklaut u. geprgelt, wenn's ntig war.

Seite 60

Mit den Augen von heute, nach 42 Ehejahren, begreift man den Optimismus nicht mehr, der damals fr uns selbstverstndlich war: Deutschland hatte ein Kriegsrisiko auf sich genommen, das nur mit einer Katastrophe enden konnte: Ru§land war nicht zu besiegen! Den Soldaten, (die nicht dafr ausgerstet waren,) russische Winter zuzumuten, war heller Wahnsinn! Deutschland konnte doch einen solchen Krieg nicht gewinnen! Die Erfahrungen nach dem verlorenen ersten Weltkrieg waren nicht vergessen: vllige Verarmung eines ganzen Volkes, Arbeitslosigkeit jedes dritten Deutschen, - wie also wrde die Zukunft aussehen? Wer konnte verantworten, noch Kinder in die Welt zu setzen? Jeder Deutsche war fr die Sieger ein Kriegsverbrecher! Wer glaubte da an Kinder-S e g e n? Wir! Auch Hansi war ein Wunschkind.

Die Gedankengnge von damals rufen heute sogar bei uns Kopfschtteln hervor: Wir meinten, nach einem solch mrderischen Krieg sei 'unser deutsches Volk' ausgeblutet, die mnnliche Jugend zu Millionen gefallen, auch in der Heimat gab es schwere Verluste, wie sollte denn ein solches Volk weiterbestehen und sich von den Kriegsschden erholen, wenn der Mut verloren ging, Kinder zur Welt zu bringen? Da§ unser zweites Kind gute Lebensbedingungen vorfinden wrde, bezweifelten wir nicht, weil Hans' Arbeitskraft ja hoch im Kurs stand, weil die 'Erbmasse', -diesen Begriff verherrlichte man damals,- ja bei uns ''vielversprechend' war, um nicht zu sagen 'bestens': Hans der Realist und ich die phantasiebegabte Frau mit Liebe zur Kunst.

propos Kunst: von au§en gab's nichts mehr. Was man nicht im Herzen trug, war verloren. Es gab keine Schallplatten, Theaterbesuche waren, weil stndig Fliegeralarm drohte, unmglich, gute Bcher wurden immer rarer, und was das Radio bot, das waren ganz und gar falsche Tne im Sinne eines Heroismus, der wie eine Seifenblase aus einem Strohhalm quoll, sich aufblhte oder aufblhen lie§, um zu zerplatzen.

Ich glaube, damals, im Zwiegesprch ber Kunst mit Hans und einigen Freunden, entdeckte ich, wie viel Schnes doch ins Unterbewu§tsein abgesunken war und abrufbereit war: Wir hatten in den paar Monaten, die wir gemeinsam in Berlin lebten, gute Auffhrungen gesehen, zum Beispiel den Falstaff mit Heinrich George. -Unverge§lich war der mrchenhafte Zauber langer Musikpassagen im Lohengrin. Heute grinst man ber den Schwan, der fahrplanm§ig lt.Wagner verkehrt. Aber damals lie§ man sich verzaubern von "Im fernen Land, unnahbar euren Schritten, liegt eine Burg, die Montserat genannt. Ein lichter Tempel stehet dort inmitten, so prchtig als auf Erden nicht gekannt. ..."

Als wir diesen 'lichten Tempel' dann spter in Montserat b. Barcelona (zusammen mit allen drei Kindern) sahen, war er durch diese herrliche mrchengeladene Musik ein alter Bekannter fr mich, vor allem verkrperte er fr mich die Gewi§heit, da§ sogar manchmal Mrchen in Erfllung gehen, obwohl dieses Mrchenhafte wei§ Gott unerreichbar schien, jahrzehntelang. Man ahnt einfach nicht, welchen Zauber, welche berraschungen das Leben, das oft, sehr oft so dster und teuflisch erscheint, bereithlt und mit einem Tritt in den Hintern (weil man sich mal unterkriegen lie§) serviert wird.

Seite 61

Seite 62

Seite 63

Es wre gelogen, wenn wir beide behaupten wollten, wir seien immer stark und guten Mutes gewesen. In einer Diktatur blht das Intrigantentum, die Speichelleckerei, krasser Egoismus, Lge und Verrat. Wie verzweifelt kam Hans oft von seiner Arbeit nach Hause. Standhaft widersetzte er sich dem Parteigngertum, whrend alle seine Vorgesetzten Hitlerleute waren, sei es in der SA oder in der SS, -und die Frauen waren selbstverstndlich in der 'Frauenschaft'.

'Frauenschaft'. Ich war als Auslandsdeutsche in Bari automatisch in die Auslnder-Frauenschaft eingruppiert worden, war aber, da ich diese Mitgliedschaft in Deutschland nicht umschreiben lie§, automatisch drau§en. Natrlich merkten wir das, besonders bei den dmmlichen Alleswissern von Fhrers' Gnaden. Der Himmel auf Erden war dieses Dahinleben zwischen Alarm, Lebensmittelbeschaffung und Kinderversorgung nicht.

Kam aber Hans ernst nach Hause, dann sprte ich krperlich sogar die Pflicht, frhlich zu sein. Wie viele deutsche Ehepaare unseres Alters gab es, die zusammenbleiben durften? Wie viele Mnner in Hans' Alter hatten das Glck, in der Heimat zu bleiben, nicht tten zu mssen und nicht dem Tod preisgegeben zu werden?

Ganz wenige, aber: Das waren Kriegsma§stbe, -zugegeben. Aber ndert der Begriff Krieg denn etwas daran, da§ unsere heutige Jugend, -genau wie damals Hans, von Glck sagen kann, nicht tten zu mssen und nicht lebensbedroht zu sein durch den Wahnwitz einer Politik?

Vor allen nachfolgenden berlegungen m§te auch bei unseren heutigen jungen und mittelalterlichen Menschen erst mal die Dankbarkeit dafr stehen, da§ wir Frieden haben. Und da wir Frieden haben, besteht doch die Pflicht zur Frhlichkeit. Wenn ich sie damals, angesichts tglich drohender Gefahren fr mich, meinen Mann und mein Kind, als striktes Gebot erkannte, so m§ten doch unsere Kinder und ihre Kameraden, wo auch immer, die gleiche Pflicht erkennen.

Da§ gerade zur Erhaltung des Friedens, zur Ehaltung des Lebens auf dieser Erde berhaupt, Ursache zu aufwhlender Besorgnis besteht, da§ unsere Nachfolgegeneration hier die Fackel in die Hand nimmt und in die dreckigsten Ecken leuchtet, und da§ dieser Dreck so viele junge Menschen in die Verzweiflung treibt, spricht fr die hohe Verantwortungsbereitschaft dieser jungen Menschen. Sie sind wertvoller als wir Jasager von damals, viel wertvoller!

Aber aus einem verzagten Arsch kommt selten ein frischer Furz,- das sagte schon Luther, und in seinem Sinn m u § sich ganz einfach der junge und mittelalterliche Mensch, trotz frchterlichster Schlge, zur Frhlichkeit durchringen. Nur daraus schpft die Seele ihre Kraft, die sie zum Kampf braucht.

Und ist diese Erde nicht schn? Was hlt Musik und Literatur, und Malerei und Bildhauerei, Philosophie, Technik und Religion nicht alles fr uns bereit, -ganz profan ausgedrckt: selbst wenn man nur ein Vgelchen im Kfig, oder sogar einen Hund sein Eigen nennt, hat man frhlich zu sein. Fr die junge Generation gilt doch, was uns als Belohnung 4 Jahrzehnte vorschwebte: das Berufsleben, das oft so gemeine geht mal zu Ende, und dann kommt ein unglaublich herrliches Alter, sprich Freiheit in Reinkultur.

Seite 64

Solange das Kind, -Mittelpunkt der Familie,- noch brav im Bettchen steht und quasselt, ist die Seelennahrung fr die Eltern komplett. Aber ein kleines Wesen will raus, und sei es auf allen Vieren. Wenn man diesen menschlichen Drang oder Zwang fr Jahre ins Unterbewu§tsein abrutschen l§t, jedoch bedacht ist, ihn abrufbereit zu halten, wird sowas wie ein Eckstein ins Fundament gebaut, das man ja, -sozusagen als Lebensinhalt,- fr den Nachwuchs schafft.

Was immer wir falsch gemacht haben mgen, wir haben unsere drei Kinder nie fr uns eingespannt, sondern sie laufen lassen. Natrlich achteten wir darauf, da§ sie nicht mal gezwungen sein wrden, auf allen Vieren zurckzukommen.

Die Schuhchen, die ich Jochen gerade zuknpfe, hat Hans schon als Kleinkind getragen, und wir beide fanden es wunderschn, da§ Jochen seine ersten Schrittchen in Vatis Schuhen machte.

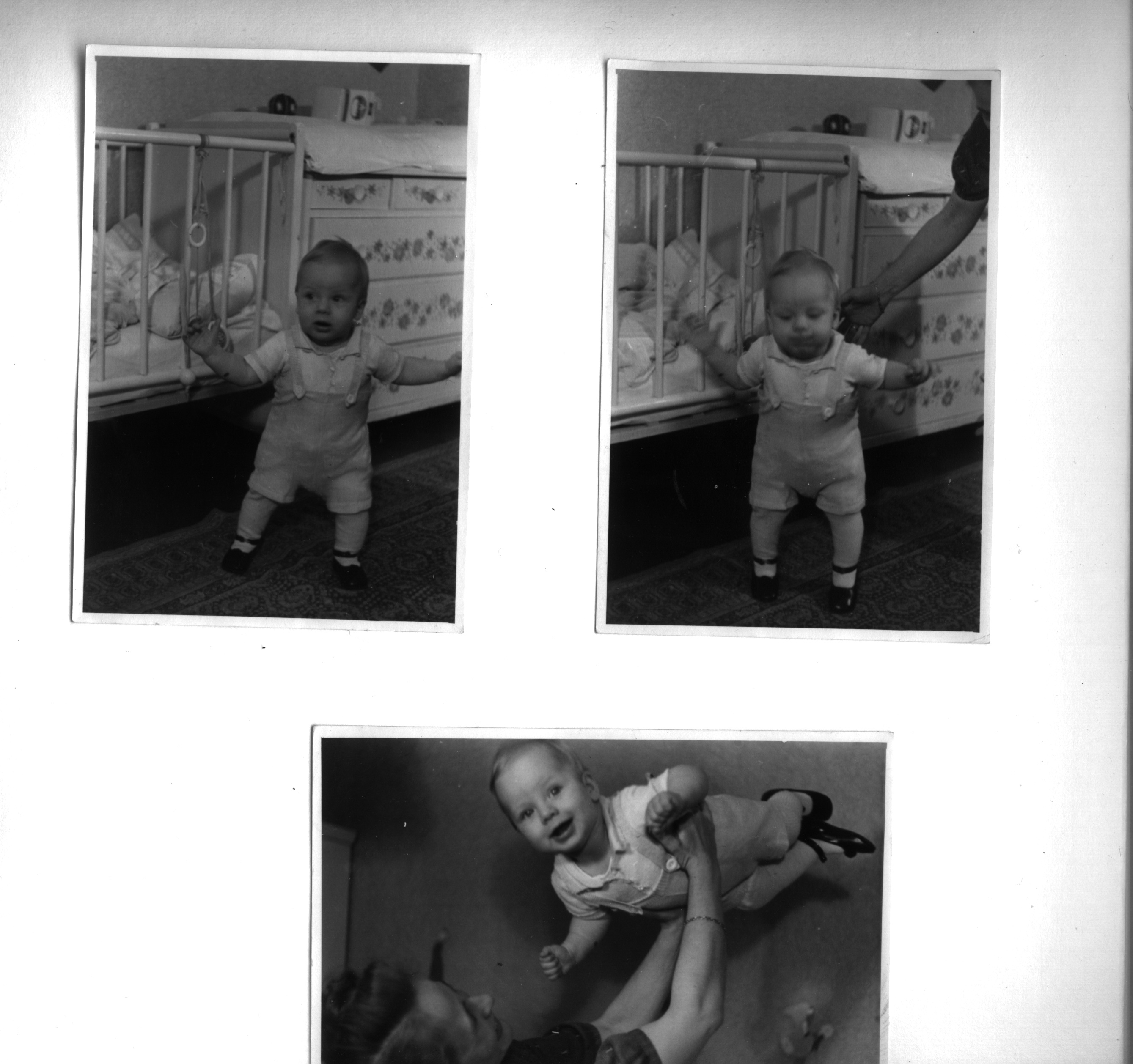

Wenn man mal eine Seite zurckblttert, dann sieht man, wie Jochen die Backen aufblst, um auf seinen zwei wackeligen Beinchen zu bleiben, und das mit neun Monaten! Es war wirklich eine Leistung und eine beachtliche Mutprobe. So ein kleiner Kerl wei§ ja ganz genau, da§ man mit Krabbeln schneller und viel gefahrloser vorwrtskommt, und doch entschlie§t sich so ein Wonneproppen zum Aufrechtgang.

Ich finde, diesen Augenblick im Leben kann man ruhig mit Fantasie und Philosophie ausfllen: Angekrochen kam Jochen eben nicht, er ging spter immer, und wenn es ihm noch so schwer fiel, aufrecht. Natrlich erreichen die Kriecher schneller ein Ziel, sie kommen von unten, hinten oder gar aus dem Hinterhalt, und sie bieten sehr viel weniger Angriffsflchen als ein aufrechter Mensch, der von vorn dem Ziel zustrebt. Der Kriecher hat sein Herz zwischen den Vorderpfoten, der aufrechte Mensch riskiert ungeschtzt den Frontalangriff auf's Herz.

Es wre nun aber falsch, an den Edelmut der Mitmenschen in dem Sinne zu appellieren: Sieh her, ich bin edel, ich komme aufrecht mit Herz, aber das hast du zu respektieren und jeglichen Agriff zu unterlassen. Es gbe dann den Mut zum Edelmut nicht mehr.

Man mu§ wissen, wenn man aufrecht vorwrts zu kommen versucht, da§ man dabei schwere Wunden davontragen wird. Das ist eben der Preis fr die Anwartschaft auf's Paradies, oder Paradeis, ganz wie's gefllt.

Ich war immer fuchsteufelswild, wenn mein Edelmut, mein aufrechter Gang dadurch sein Ende fand, da§ mir jemand ein Bein stellte, und dann robbte ich diesen Schurken an und bekmpfte ihn mit seinen eigenen Waffen, allermeistens mit Erfolg. Htte ich den Schuft frontal, und so herrlich aufrecht angegriffen, er wre mir berlegen gewesen, -da von Kindheit an darauf trainiert. Aber Mutterns Schlenker in diesem Sinn fehlen dem Jochen ganz, -klar, sowas gehrte nicht in unser Erziehungsprogramm, schade.

Seite 65

Seite 66

Seite 67

Jochens Geburtstag: Aus zwei Stck wei§wollenen Kniestrmpfen vom Papi, (sie gehrten zum Anzug im Bayernlook) hat er einen schnen, warmen Pullover bekommen, denn in Stettin-Plitz ist es bitterkalt im Winter, und im Mai schneit es sogar noch manchmal. Erst dann kommt ein kurzer, sehr hei§er Sommer. Also: an Jochens Geburtstag war es kalt, deshalb der Strumpf-Pulli. Die Sonne schien hell und klar. Beim Bild links oben sieht man Jochens Schatten. Er steht an der Wohnzimmertiir, die zum Garten fhrt und schaut- vllig verdutzt auf etwas, was er noch nie gesehen hat, und das wei§, rot und grn ist. Das ist doch kein Stuhl? Aber eine Lehne hat das Ding. Du lieber Gott, jetzt schaukelt es im Wind?

EIN SCHAUKELPFERD!

Es gehrte von nun an zum Jochen wie sein Bettchen oder sein Kinderwagen, der sich inzwischen via Tausch zum Sportwagen entwickelt hatte. Au§erdem bekam Jochen eine Stoffpuppe, -den Peter. H§licher ging nimmer, nur Peters Anzug war hbsch, sonst konnte man Angst vor ihm kriegen. Das kommt dabei eben raus, wenn Menschen auf anderem Weg als dem natrlichen, biologischen, des Menschen Ebenbild schaffen wollen.

Diese Gedanken hatte Jochen nicht, er liebte seinen Peter von Anfang an. So wie ein einsames Kind ein Ktzchen oder einen Mini- oder Maxi-Hund ins Herz schlie§t, so zockelte Jochen von nun an immer mit Peter herum. Ging er abends zu Bett, dann wurde zuerst Pater zugedeckt, dann Jochen.

Ich kann berhaupt nicht beschreiben, wie glcklich uns das Verhltnis Peter-Jochen machte. Es zeigte uns, da§ in einem nur 24 Monate alten Menschlein eine gro§e Liebesfhigkeit steckt, gepaart mit hoher Verantwortung, wie auch mit der Bereitschaft auf Verzicht (eines Teiles der Bettdecke).

Mir kommt immer mal der ketzerische Gedanke, da§ nmlich Menschen, die einen Partner ja nicht als Kleinkind kennenlernen konnten, sich gegenseitig nie ganz erkennen knnen. Wir waren als zwei Elternteile ja selbst berrascht, wenn immer mal wieder schon beim Baby und Kleinkind Eigenschaften zum Vorschein kamen, die ganz klar als Gerst des spteren Lebens angesehen werden konnten. Das Verhltnis Jochens zu seiner ersten Puppe lie§ recht gut erkennen, da§ Jochen mal ein idealer Ehemann und ein noch idealerer Vater werden knnte, sofern ... ja es mu§ nun doch mal raus: sofern seine Partnerin oder Ehefrau mit der gleichen Hochachtung seine Eigenarten erkennt und liebt und glcklich drber ist, wie wir Eltern es damals, und ungeschmlert alle Jahre danach bis heute waren und sind. Diese Liebeserfahrung des Elternhauses, beginnend beim Kleinkind, bringt der Erwachsene, wenn er heiratet, ja mit, und sei es im Unterbewusstsein, und er gibt sie weiter, abgewandelt natrlich, im Kern aber gleichbleibend. Mge ein solcher Mensch niemals die Erfahrung machen, da§, wie Christa in ihrem Musical-Libretto 'Rausch' mal schrieb, Menschenblut gefrieren kann, um dann in anderer Form wieder aufzutauen, -in ungeahnter Form.

Seite 68

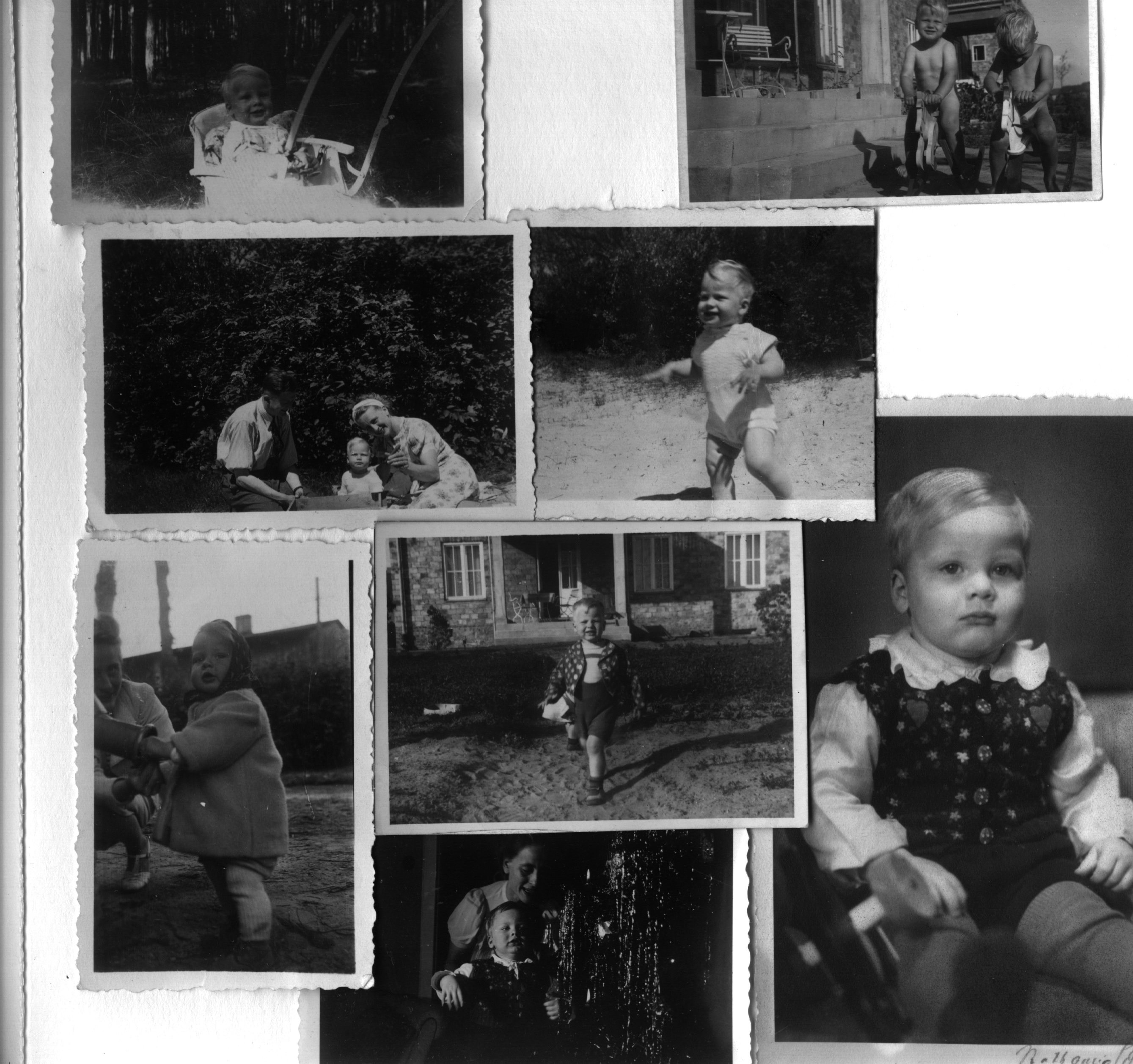

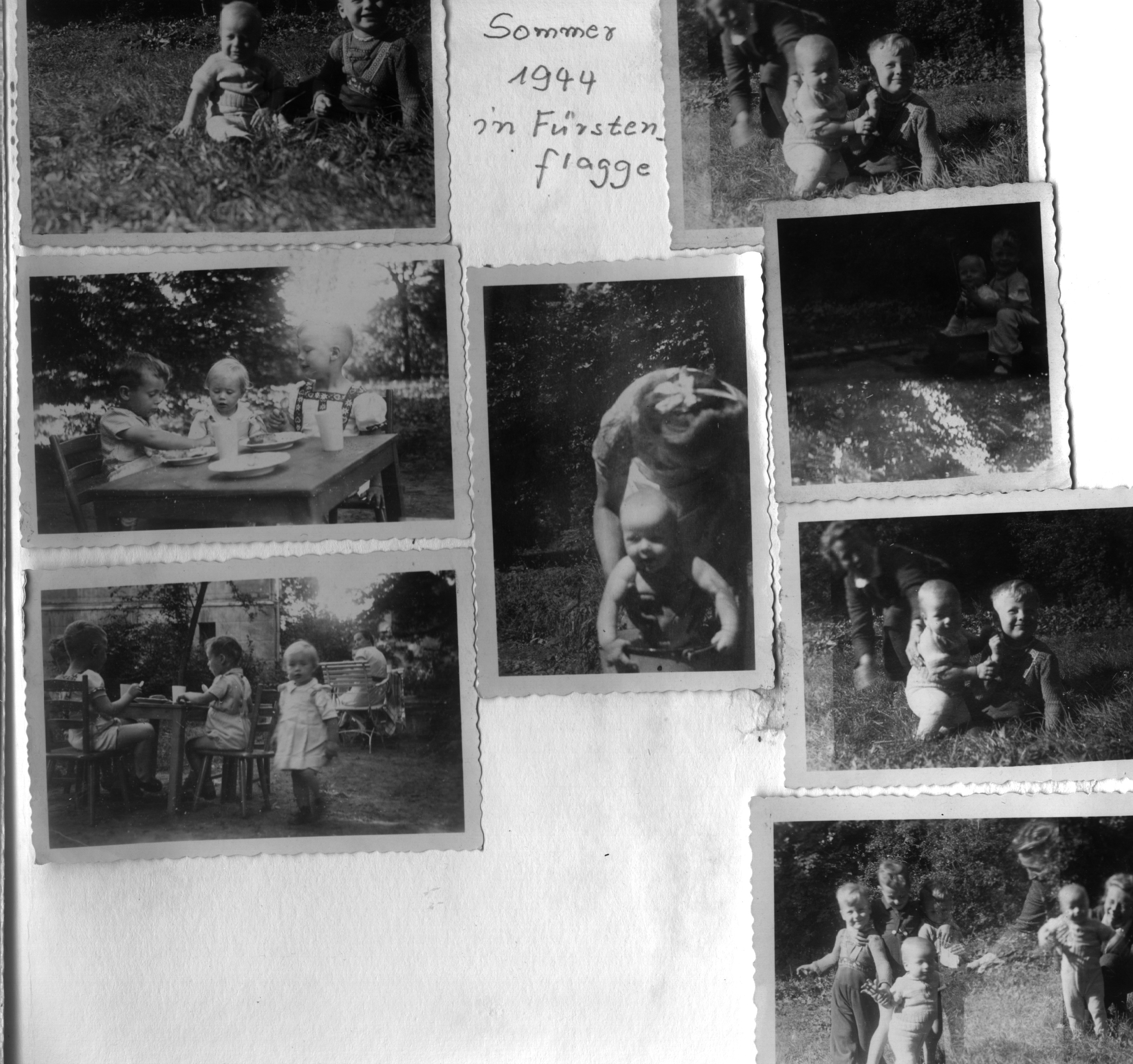

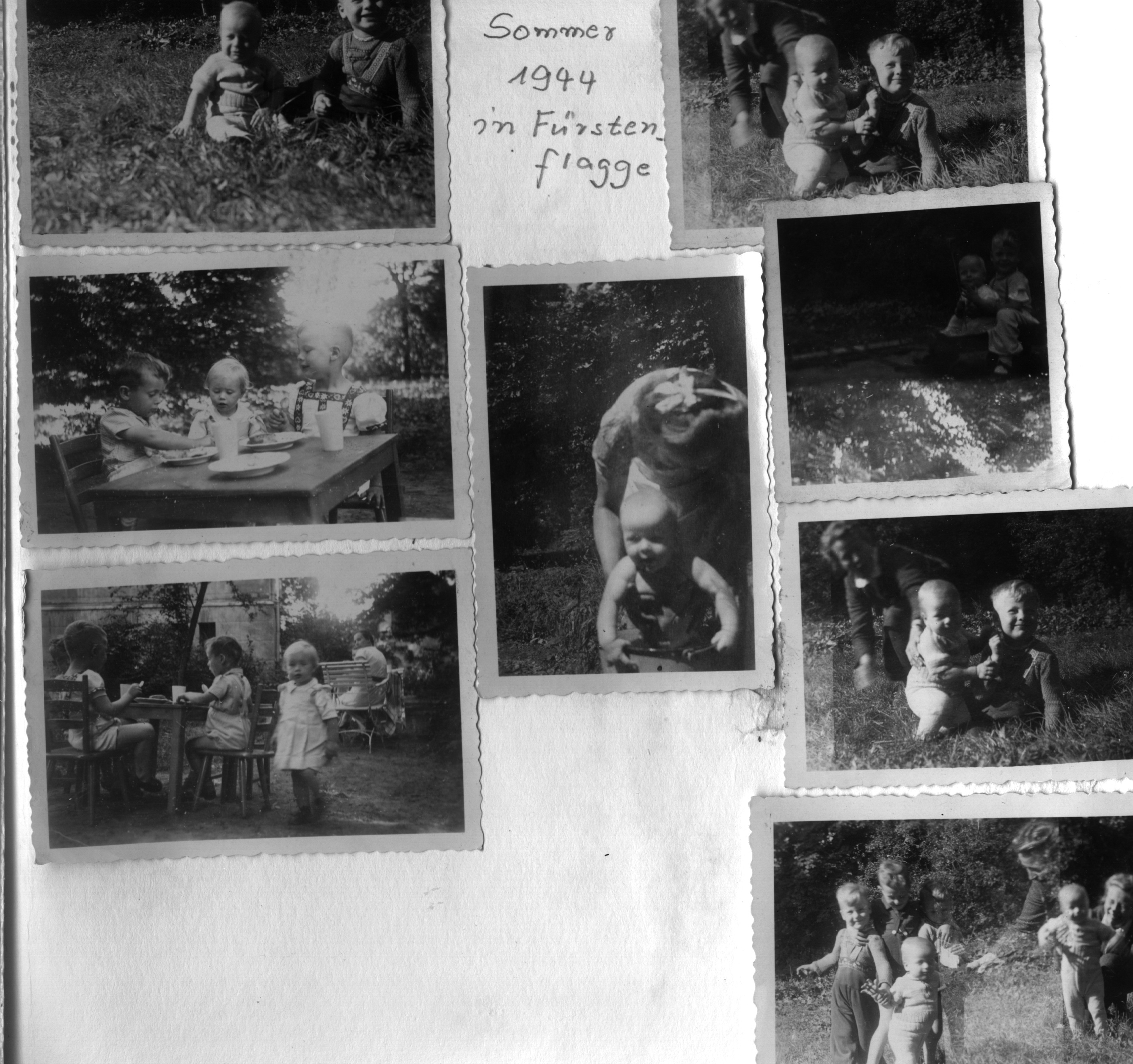

Da bin ich beim Einkleben der Fotos doch durcheinandergekommen. Ich gehe also vom 7.4.43 zurck zum Sommer 42, als wir an der Ostsee, und zwar in Bauerhufen, vom 1.6. bis 24.6. Urlaub machten. Wir hatten in einem Bauernhaus den 'Altenteil' gemietet und genug Platz, um unser Mdchen Erika mitzunehmen, -nicht zur Arbeit, sondern auch sie sollte Urlaub haben und tun und lassen, was ihr grad gefiel. Und was machte sie? Sie hamsterte, schleppte es herbei und begann, friedensm§ig zu backen: eine Quarktorte mit sechs Eiern, ein Ei wre schon Luxus gewesen. Aber Erika, das Pommernmdel, verstand sich auf Behandlung der Bauern, und sie sprach platt, wie diese. Es wurde ein regelrechter Fre§urlaub mit fast exaktem Stundenplan: morgens wurde bis mittags gehamstert, das vorbereitete Essen gewrmt, und dann ging es an den Strand.

Meine Urlaubskleidung, u.a. zwei reinseidene sportliche Kleider, die ich mir noch in Bari hatte nhen lassen, wechselten den Besitzer: von nun an ging die Tochter des Bauern Schreiber 'reinseiden', und wir trugen, was noch zu retten war. Auch Marions Hochzeitsgeschenk, ein sehr kostbares, reinseidenes Nachthemd, das aussah wie ein Abendkleid der Greta Garbo, landete bei Schreibers. Aber dafr waren unsere Koffer, Taschen und Netze zum berquellen voll mit Lebensmitteln, die einen wahren Schatz bedeuteten und sehr lange reichten: Speckseiten, viele, viele Eier, die wir 'einlegten', um sie haltbar zu machen, Wrste, ebenfalls haltbar, und Butter. So hatten wir uns unseren Urlaub nicht vorgestellt, ich glaube, wir hatten jeder etliche Kilo zugenommen, die wir auch behalten wrden. Wir kamen in Hochstimmung wieder nach Plitz. Und mit dem Bauern Schreiber sowie seiner Familie entspann sich ein netter Kontakt.